Diogène à Paris : questions fréquentes et réponses utiles, claires et sourcées

Le terme diogène est utilisé, souvent à tort, pour décrire des situations d’incurie domestique grave, d’auto-retrait social, d’accumulation massive d’objets ou de déchets, et de refus d’aide. Les réponses ci-dessous sont courtes, structurées et utiles pour les proches, voisins, syndics, bailleurs et professionnels à Paris. Elles n’ont pas pour but de vendre une prestation mais d’éclairer sur les démarches, les droits et les limites d’action.

1. Qu’est-ce que le syndrome de Diogène, en termes simples

On parle de diogène lorsque coexistent un retrait social extrême, une absence de demande d’aide, et au moins un des éléments suivants selon les synthèses cliniques françaises : rapport problématique aux objets avec entassement, négligence corporelle marquée, rupture avec l’entourage. Ce n’est pas seulement de l’accumulation mais un mode d’existence qui s’auto-entretient et met en péril la santé et la sécurité. Des revues académiques signalent que l’entité reste discutée, le diagnostic étant clinique.

2. En quoi cela diffère du trouble d’accumulation, dit hoarding disorder

Le trouble d’accumulation du DSM-5 cible l’incapacité persistante à se séparer d’objets qui encombrent l’espace de vie et causent une détresse ou un dysfonctionnement. Diogène ajoute typiquement l’auto-exclusion, la négligence et l’absence de demande d’aide. Une personne peut présenter un hoarding sans diogène, et inversement. En pratique, la prise en charge diffère : pour le hoarding on privilégie thérapies comportementales et travail motivationnel autour du tri, pour le diogène on travaille d’abord la sécurité et le lien social.

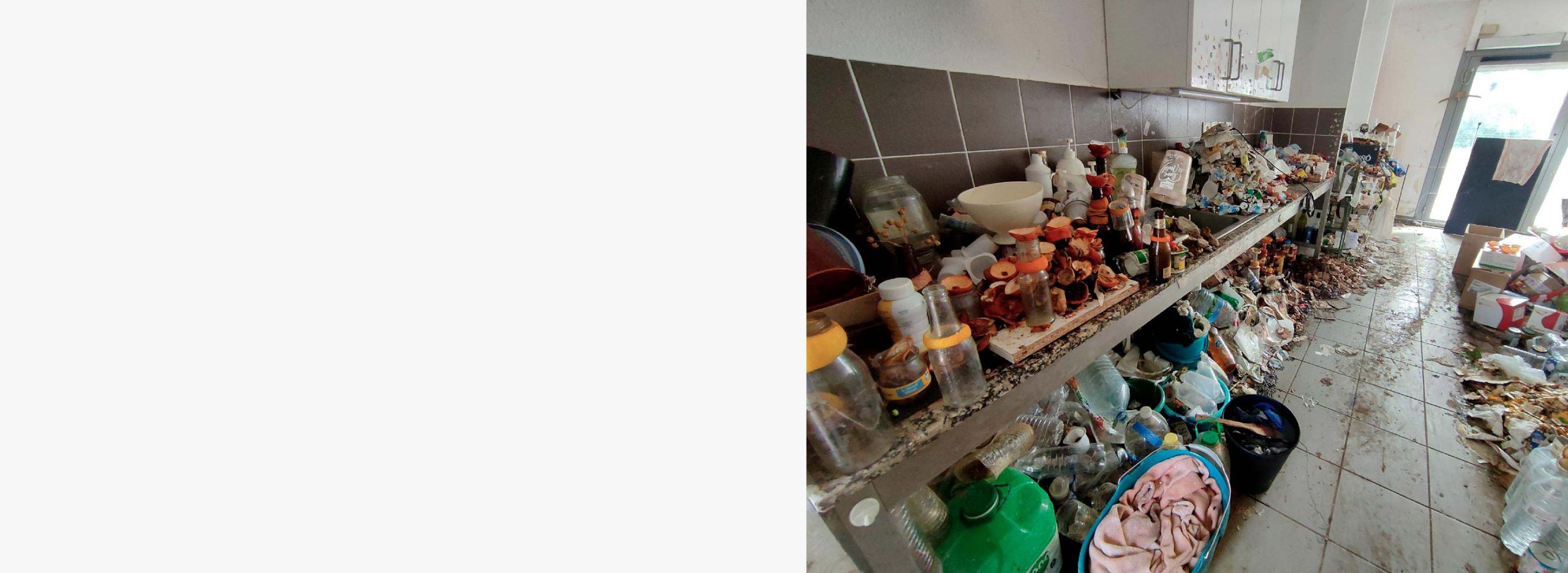

3. Quels signes d’alerte dans un immeuble parisien

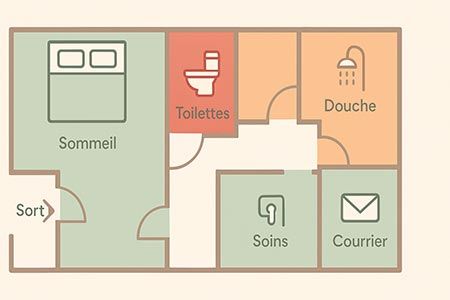

Odeurs persistantes d’ordures, nuisibles visibles, obstacles dans les parties communes, boîtes aux lettres saturées, courriers non ouverts, absence prolongée, plaintes de fuites ou d’infiltrations. Dans un logement parisien, l’accumulation peut contrevenir au règlement sanitaire départemental et exposer à des mesures administratives pour salubrité et sécurité.

4. Quelle est l’ampleur du problème de l’isolement chez les aînés

En France, le vieillissement et la solitude progressent, facteurs de vulnérabilité. Environ un cinquième de la population a 65 ans ou plus. L’isolement et le fait de vivre seul augmentent avec l’âge, en particulier chez les femmes. Ces tendances créent un terrain propice aux situations d’incurie sévère.

5. Qui prévenir d’abord quand on s’inquiète pour un proche ou un voisin

Privilégier un contact humain et respectueux : frapper à la porte, proposer une aide concrète et non intrusive, demander l’accord pour revenir. Si le danger paraît immédiat pour la personne ou pour les voisins : appeler les secours. En situation d’insalubrité manifeste à Paris, le signalement au Service technique de l’habitat peut enclencher une enquête et, si nécessaire, des mesures administratives.

6. Peut-on agir sans l’accord de la personne

En règle générale non. L’inviolabilité du domicile est protégée par le droit pénal ; entrer sans consentement peut constituer une violation de domicile. Des exceptions existent en cas de péril grave et imminent ou dans le cadre de procédures légales spécifiques. Toute intervention doit s’inscrire dans un cadre prévu par la loi pour éviter des poursuites et protéger les droits de la personne.

7. Que faire si la personne refuse toute aide

Persévérer dans un dialogue calme, proposer des aides ponctuelles et non stigmatisantes, augmenter la fréquence des visites amicales, et solliciter les services sociaux de secteur. Si le refus s’accompagne d’un danger pour soi ou autrui : alerter les secours. Lorsque des troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats, la loi permet des soins sans consentement sous conditions strictes et contrôle du juge.

8. Quelles sont les bases juridiques pour imposer un nettoyage ou une mise en sécurité

À Paris, le maire peut engager des procédures d’insalubrité ou de péril lorsqu’un logement met en danger ses occupants ou le voisinage. Après enquête, des arrêtés peuvent imposer des travaux, voire une exécution d’office en cas de carence. Ces mesures visent la sécurité publique, pas la punition. Elles s’articulent avec le règlement sanitaire départemental qui interdit l’entreposage de détritus favorisant les nuisibles ou les risques d’incendie.

9. Qui peut décider à la place de la personne si elle est sous protection juridique

En tutelle ou curatelle, la personne est prioritairement associée aux décisions la concernant. Le protecteur peut toutefois prendre des mesures strictement nécessaires pour faire cesser un danger que le comportement de la personne lui fait courir, avec information du juge. Les actes médicaux et certains actes relatifs à la personne obéissent à des règles particulières fixées par le Code de la santé publique et le Code civil.

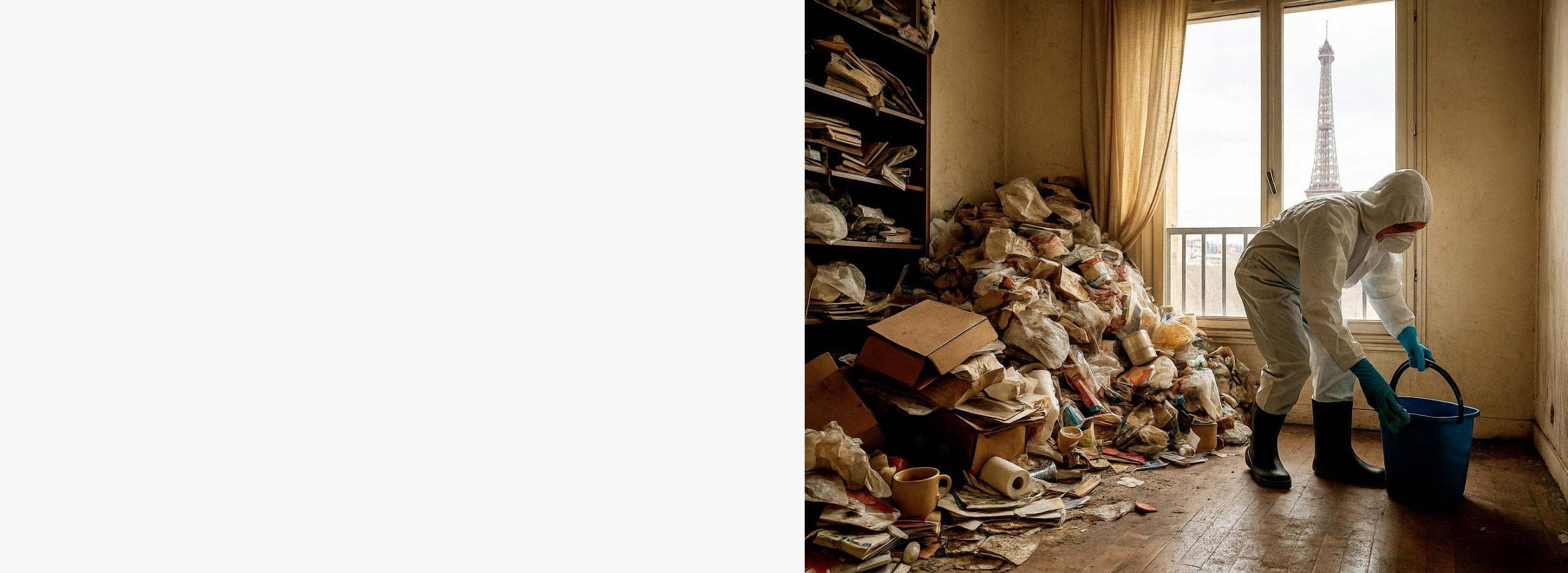

10. Combien de temps nettoyage diogene dure-t-il à Paris

Il n’existe pas de durée standard, car tout dépend du volume d’objets et de déchets, de la présence de nuisibles, de l’accessibilité des lieux, du tri souhaité par la personne et de la coordination avec des soins. À titre indicatif, un studio très encombré peut nécessiter de une à trois journées pleines de travail coordonné, alors qu’un grand appartement avec infestation et réparations peut s’étaler sur plusieurs jours non consécutifs. Le plus long n’est pas l’évacuation, mais le tri respectueux et la sécurisation durable.

11. Peut-on demander une hospitalisation sans consentement

Uniquement si des troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l’état requiert des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. La procédure est encadrée par le Code de la santé publique ; elle peut être demandée par un tiers, un directeur d’établissement ou décidée par le représentant de l’État selon les cas. Le juge des libertés et de la détention contrôle la mesure à des échéances strictes.

12. Quelles autorités parisiennes contacter pour une situation d’insalubrité liée au diogène

La Ville de Paris met à disposition un dispositif de signalement pour les risques dans l’habitat et l’insalubrité. Le Service technique de l’habitat peut diligenter une enquête, constater des manquements au règlement sanitaire et engager les procédures utiles. En parallèle, le syndic ou le bailleur doit être informé en cas de nuisances affectant la copropriété.

13. Bailleur et syndic : quelles responsabilités

Le bailleur doit garantir un logement décent et salubre. Si l’état du logement met en péril la sécurité de l’immeuble, le syndic peut être amené à agir pour préserver les parties communes et la santé des occupants. Les interventions dans le logement loué exigent l’accord de l’occupant, sauf urgence manifeste, ou des décisions administratives ou judiciaires dûment notifiées. Les procédures de péril ou d’insalubrité peuvent suspendre les loyers et imposer des travaux.

14. Que faire des objets et papiers importants

Même en contexte d’insalubrité, respecter au maximum les souhaits de la personne et la valeur d’usage de ses biens. Protéger systématiquement papiers d’identité, documents bancaires, ordonnances, souvenirs familiaux et supports numériques. Cataloguer sommairement les effets conservés et remis, au besoin avec photos datées. Le tri progressif, co-décidé, réduit les risques de panique et de rechute.

15. Quels sont les risques sanitaires et sécuritaires les plus fréquents

Risques infectieux liés aux déchets organiques, prolifération de nuisibles, intoxication au monoxyde de carbone en cas d’appareils obstrués, chutes liées aux obstacles, départs de feu par surcharge électrique ou combustibles accumulés, dénutrition et complications cutanées. À Paris, le règlement sanitaire et les arrêtés municipaux sur la collecte imposent des règles visant à prévenir ces risques à l’échelle des immeubles.

16. Comment protéger les voisins et la copropriété

Documenter les nuisances objectivement, alerter le syndic, organiser des traitements des nuisibles dans les parties communes, éviter toute stigmatisation publique. En cas d’odeurs, fuites, obstacles, nuisibles, ou déchets sortant du logement, déclencher un signalement pour évaluation officielle. Les procédures de péril ou d’insalubrité relèvent de la mairie, après constat technique.

17. Comment parler à la personne sans la braquer

Adopter une approche non jugeante. Proposer une aide concrète, limitée et réversible : sortir un sac de déchets avec l’accord de l’occupant, sécuriser un passage, aérer une pièce, protéger un document important. Éviter de forcer ou d’imposer des solutions radicales. Donner le temps, revenir, valoriser les petites réussites. L’objectif est la sécurité d’abord, la confiance ensuite.

18. Que faire après une remise en sécurité pour éviter les rechutes

Mettre en place un suivi médico-social, un accompagnement à domicile, des rendez-vous réguliers, des objectifs modestes et mesurables : conserver le couloir dégagé, jeter les déchets alimentaires tous les jours, planifier une heure de tri par semaine avec un aidant. Coordonner avec l’entourage et les soignants. Revoir le plan si un événement de vie vient déstabiliser l’équilibre.

19. Quels droits pour la personne en cas de soins sans consentement

Même sans consentement, la personne conserve des droits : information sur la procédure, possibilité de contester, assistance par un avocat, audience périodique devant le juge des libertés et de la détention, limitation stricte des mesures d’isolement et de contention, et priorité au retour en soins libres dès que possible. Le contrôle juridictionnel est encadré par la loi et la jurisprudence récente.

20. Pourquoi la vigilance collective compte à Paris

La densité urbaine et la proximité en copropriété font que nuisibles, odeurs, infiltrations et risques d’incendie se transmettent vite aux voisins. Dans une métropole vieillissante où l’isolement progresse, remarquer tôt et agir avec tact peut éviter un péril, un drame sanitaire ou des procédures lourdes. Les données publiques sur l’isolement et la perte d’autonomie appellent à des réponses coordonnées, à la fois humaines et juridiques.

Réponses aux requêtes clés

Combien de temps nettoyage diogene

Variable selon volume, surface, accès, tri souhaité et contraintes techniques. À titre indicatif : de une à trois journées pour un studio très encombré sans travaux, davantage si présence de nuisibles, réparations ou désinfection complexe. La durée réelle se décide après repérage, en priorisant sécurité, respect des choix et maintien du lien.

Peut-on agir sans l’accord

En principe non, car le domicile est protégé par la loi. Exceptions : urgence vitale et voies légales ; par exemple, procédures d’insalubrité ou de péril déclenchées par la mairie après enquête, ou soins psychiatriques sans consentement si les conditions légales sont réunies et sous contrôle du juge. Ne pas intervenir seul, documenter, solliciter les autorités compétentes.

Que faire si refus

Continuer un accompagnement respectueux, proposer des micro-aides, impliquer les services sociaux et médicaux de proximité, sécuriser les points critiques. En cas de danger avéré, alerter les secours et, si besoin, envisager des procédures de soins sans consentement dans le cadre strict du Code de la santé publique.

Repères juridiques et administratifs utiles à Paris

• Inviolabilité du domicile : Code pénal, article 226-4.

• Soins psychiatriques sans consentement : Code de la santé publique, articles L3211-1 et suivants, L3212-1 ; contrôle par le juge des libertés et de la détention.

• Insalubrité et péril : pouvoir de police du maire et procédures après enquête technique.

• Règlement sanitaire départemental de Paris : interdictions d’entreposage insalubre et prescriptions d’hygiène.

• Signalement à Paris : dispositif municipal de signalement des risques dans l’habitat.

Sources et pour aller plus loin

• INSEE, France, portrait social, données récentes sur vieillissement, isolement, perte d’autonomie.

• INSEE, Île-de-France, isolement, état de santé, conditions de logement.

• Code pénal, article 226-4.

• Code de la santé publique, L3211-1 à L3216-5, L3212-1.

• Ville de Paris, lutte contre l’habitat indigne, procédures de signalement.

• Préfecture de Paris, règlement sanitaire départemental de Paris.

• Monfort J-C et collaborateurs, Le syndrome de Diogène, Annales Médico-psychologiques.

• Beggah-Alioua S, Berger J, Collaboration interdisciplinaire pour la prise en charge d’un patient présentant un syndrome de Diogène, Revue Médicale Suisse.

• Manuels de référence sur le trouble d’accumulation et approches cognitivo-comportementales.

• Revues et bases académiques francophones et internationales sur les approches psychosociales du diogène.

Conseils pratiques résumés

• Sécurité d’abord : aérer, libérer les issues, supprimer les sources immédiates de risque.

• Respect toujours : obtenir l’accord pour chaque étape, documenter ce qui est trié, conservé, jeté.

• Procédures en soutien : signalement municipal pour salubrité, relais médical et social, cadre légal clair si la situation menace la vie ou l’ordre public.

• Après le tri : accompagnement régulier, objectifs modestes, coordination entre proches, soignants et voisins.

- Créé le .

- Vues : 84