Bibliographie scientifique et ressources sur le syndrome de Diogène

Pourquoi cette page et à qui s’adresse-t-elle

Cette page Ressources et aides a un objectif simple et utile. Offrir un panorama clair, fiable et lisible de la littérature scientifique et des ressources publiques sur ce que l’on appelle communément syndrome de Diogène. Vous y trouverez des repères pour comprendre les mots employés dans les articles, pour distinguer ce qui relève de la science et ce qui relève de l’usage médiatique, ainsi qu’une bibliographie commentée pour approfondir. L’ambition est d’aider les personnes concernées, leurs proches, les voisins, les professionnels du soin, du social et du logement, ainsi que toute personne souhaitant appuyer ses actions sur des sources solides et publiques, sans visée commerciale.

Définition, mots voisins et points qui font débat

Le terme syndrome de Diogène ne correspond pas à un diagnostic officiel des classifications internationales. Il s’agit d’un ensemble de manifestations souvent réunies chez une même personne. Trois dimensions majeures reviennent régulièrement, avec une intensité variable selon les situations.

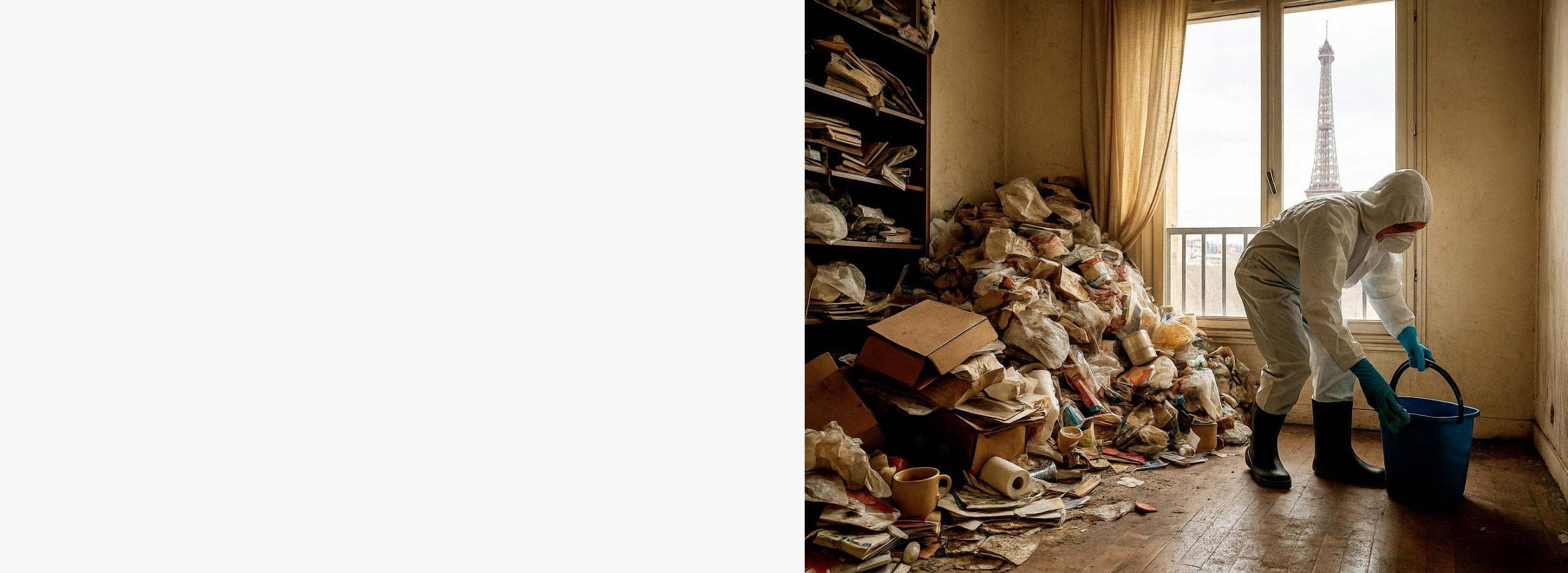

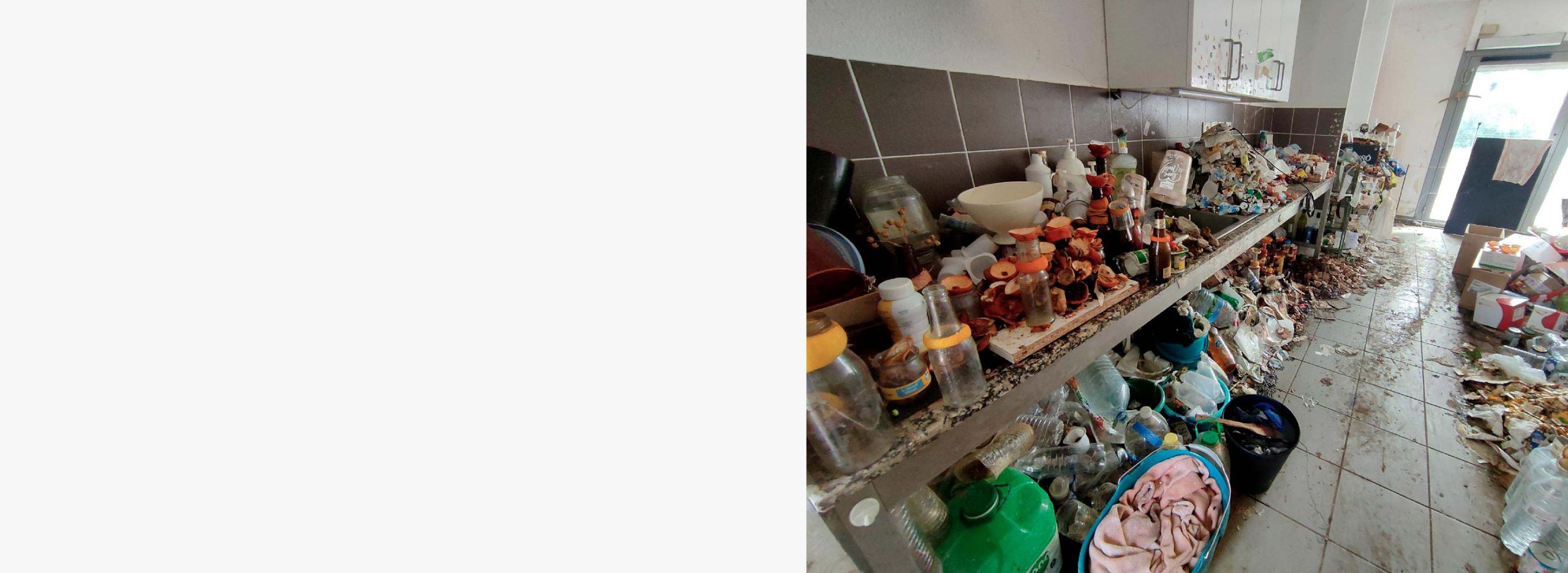

Autonégligence sévère du corps et des conditions de vie, parfois nommée incurie, avec hygiène très dégradée et habitat détérioré.

Accumulation envahissante d’objets hétéroclites, parfois de déchets ou d’animaux, appelée en sémiologie française syllogomanie.

Retrait social marqué, méfiance, refus d’aide et faible conscience des risques.

Ces éléments s’articulent avec des facteurs de santé physique, mentale et sociale. Le concept a été proposé dans les années 1970 à partir d’observations hospitalières portant sur des adultes âgés présentant un tableau d’autonégligence extrême et d’habitat fortement dégradé. L’expression s’est ensuite installée dans la littérature clinique et dans le langage courant, ce qui alimente des confusions entre situations très différentes.

Le trouble d’accumulation décrit par le DSM-5, souvent nommé hoarding disorder, est un diagnostic psychiatrique distinct. Il se définit par une difficulté persistante à se séparer des objets, indépendamment de leur valeur, qui encombre les espaces de vie et entraîne une détresse ou une altération du fonctionnement. Ce trouble peut exister sans incurie majeure du corps ni habitat insalubre. À l’inverse, un tableau de Diogène peut se manifester avec insalubrité et retrait social marqués sans répondre aux critères du trouble d’accumulation. Cette distinction est essentielle pour choisir les bons interlocuteurs et les approches adaptées.

Dans la littérature internationale, d’autres notions proches sont employées. Autonégligence des personnes âgées, domestic squalor pour décrire l’insalubrité domestique sévère, présentations secondaires à une pathologie neurocognitive, syndromes dépressifs majeurs avec retrait prolongé. Les auteurs rappellent la diversité des trajectoires et mettent en garde contre les raccourcis qui gomment l’hétérogénéité des situations.

D’où vient l’expression et comment a-t-elle évolué

L’expression est née d’observations cliniques qui rapprochaient chez certains patients âgés incurie, habitat très dégradé, retrait relationnel et refus d’aide. Les séries de cas des années 1970 ont popularisé le terme. Par la suite, les publications ont multiplié les descriptions, les hypothèses explicatives et les débats sur la pertinence d’un label unique pour des situations hétérogènes. En France, les équipes de psychiatrie du sujet âgé et de gériatrie ont contribué à préciser les critères opérationnels utiles sur le terrain. Des auteurs proposent aujourd’hui d’en limiter l’usage aux situations où l’incurie personnelle et domestique est centrale, l’accumulation et le retrait social venant renforcer le tableau sans suffire à eux seuls.

Ce que l’on observe sur le plan clinique

Les profils cliniques décrits sont variés. Certaines personnes conservent des fonctions cognitives globalement préservées mais vivent un isolement massif avec des habitudes d’accumulation installées de longue date. D’autres présentent une pathologie neurocognitive, des troubles de l’humeur, des troubles de la personnalité, ou un trouble d’usage de l’alcool. Les trajectoires de vie, les deuils, les ruptures relationnelles et des précarités durables jouent un rôle d’arrière-plan majeur.

Les travaux sur l’autonégligence soulignent des conséquences sanitaires élevées. Risque infectieux, dénutrition, chutes, exposition à des substances toxiques, difficultés d’accès aux soins, retards diagnostiques, hospitalisations plus fréquentes. La santé mentale et somatique interagit avec l’environnement du logement, au point qu’une intervention strictement sanitaire ou strictement habitat montre souvent ses limites si elle n’est pas coordonnée à d’autres volets d’accompagnement.

Ce que l’on sait des chiffres et ce que l’on ne sait pas

Il n’existe pas de taux de prévalence consensuel et robuste du syndrome de Diogène en population générale. Les études disponibles reposent souvent sur des échantillons hospitaliers, des registres de services sociaux ou des séries de cas, avec des critères qui varient d’une équipe à l’autre. Certaines séries françaises recensent quelques dizaines de situations sur une période donnée et confirment la diversité des sources de signalement, allant de proches inquiets à des bailleurs en difficulté face à des nuisances.

Pour éclairer le contexte, les données publiques françaises apportent des indicateurs relatifs à des facteurs associés, sans nommer directement le syndrome. Les statistiques de l’Insee documentent la part importante de ménages d’une seule personne parmi les seniors et la progression de l’âge moyen de la population. Ces éléments aident à penser la vulnérabilité sociale et la probabilité d’une découverte tardive de situations d’insalubrité ou d’isolement. Ils ne démontrent pas de causalité, mais offrent un cadre d’analyse local utile, par commune ou arrondissement, pour calibrer les actions de prévention, de repérage et d’accompagnement.

Les bases sur le logement de l’Insee décrivent la structure du parc, l’ancienneté du bâti, la taille des ménages, la suroccupation et les caractéristiques des résidences principales. Ces repères structurent la compréhension des risques liés à l’habitat et permettent de situer une situation individuelle dans un paysage statistique plus large.

Facteurs de risque, facteurs de protection et comorbidités

La littérature met en avant plusieurs facteurs associés. L’âge avancé, des épisodes dépressifs, certains troubles de la personnalité, des atteintes des fonctions exécutives liées à des dysfonctionnements frontaux, des deuils récents ou répétés, des ruptures familiales, un faible soutien social, des trajectoires résidentielles instables. À l’inverse, des ressources financières suffisantes, un réseau de soutien perçu comme fiable et des habitudes de recours aux soins semblent jouer un rôle protecteur.

Les comorbidités somatiques sont fréquentes. Dénutrition, pathologies dermatologiques, blessures liées à des chutes, maladies respiratoires en lien avec la poussière et les moisissures, troubles musculosquelettiques aggravés par l’encombrement et la difficulté à se déplacer dans le logement. Du côté psychique, troubles anxieux, troubles de l’humeur, troubles neurocognitifs et, chez une partie des personnes, un trouble d’accumulation répondant aux critères DSM-5. Les publications insistent sur la nécessité d’un examen clinique complet, si possible à domicile, et d’une évaluation gérontologique multidimensionnelle.

Enjeux éthiques, droits et alliance avec la personne

Aider une personne présentant une incurie sévère soulève des questions éthiques délicates. Comment respecter l’autodétermination tout en prévenant les risques graves pour elle, son entourage et le voisinage. Les approches recommandées privilégient l’alliance graduelle, la réduction des risques, la transparence sur les obligations légales des intervenants, et l’implication de la personne dans les décisions à son propre rythme. La question du consentement, de la capacité à consentir et du recours minimal à la contrainte est au cœur de ces situations. Construire une alliance suppose de reconnaître les raisons subjectives de l’accumulation ou du retrait et de proposer des objectifs atteignables.

Distinguer accumulation et insalubrité

Il est essentiel de ne pas confondre accumulation et insalubrité. On peut rencontrer des logements très encombrés qui restent propres, ventilés et sûrs, et inversement des logements sans accumulation marquée mais gravement insalubres. Cette distinction a des implications directes pour l’évaluation des risques, les interlocuteurs à mobiliser et les leviers juridiques disponibles. Le volet habitat se concentre sur l’hygiène et la sécurité du logement, quand le volet psychique approche la relation aux objets, aux souvenirs et au contrôle perçu sur l’environnement.

Comment repérer et évaluer sans stigmatiser

Le premier repérage se fait souvent par des voisins ou un bailleur alerté par des nuisances ou des difficultés d’accès au logement. Pour éviter la stigmatisation, il est recommandé d’employer des termes descriptifs et respectueux. Incurie sévère, encombrement compromettant la sécurité, insalubrité, retrait social important. Une évaluation utile inclut une visite sur place avec consentement de la personne lorsque c’est possible, un entretien clinique, une vérification des risques immédiats pour la santé et la sécurité, et un contact avec les proches et les intervenants déjà impliqués.

Des grilles d’observation simples aident à structurer la démarche. Elles portent sur l’accessibilité des pièces, l’usage des équipements essentiels, la présence de déchets organiques, d’animaux et d’excréments, l’état des installations électriques et des issues, la qualité de l’air, la présence d’humidité ou de moisissures, l’existence d’un espace de couchage et d’une zone de cuisine fonctionnels. La description factuelle, sans jugement, facilite ensuite la coordination entre intervenants.

Interventions et accompagnements qui ont fait leurs preuves

La littérature ne propose pas une méthode unique efficace dans tous les cas. Elle converge toutefois sur quelques principes transversaux.

Aller vers et continuité. La relation de confiance se construit dans le temps, avec des visites régulières et des objectifs réalistes définis avec la personne.

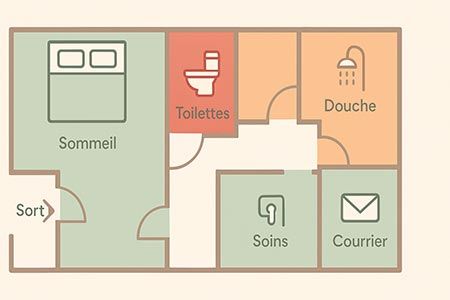

Réduction des risques. Avant tout projet d’assainissement, sécuriser les issues, libérer un passage, rétablir un espace de couchage, restaurer une zone de cuisine fonctionnelle, vérifier les détecteurs de fumée et l’aération.

Approche graduée. Privilégier de petites améliorations centrées sur les priorités acceptées par la personne plutôt que des opérations massives imposées, souvent vécues comme intrusives et suivies de rechutes.

Soins intégrés. Coordination entre médecin généraliste, psychiatre, gériatre, équipe sociale, services de l’habitat, protection animale si nécessaire.

Accompagnement psychothérapeutique adapté. Les techniques validées pour le trouble d’accumulation existent, et peuvent être partiellement utiles chez certains patients présentant un tableau mixte, sans prétendre résoudre à elles seules l’incurie ou l’insalubrité.

Les retours de terrain insistent sur l’importance des relais de proximité, de la médiation avec le voisinage, de l’ajustement des objectifs à la saison et à l’énergie disponible, et de la valorisation des progrès, même modestes. Les municipalités disposant de services hygiène et santé ou de cellules habitat indigne sont des partenaires clés lorsque la sécurité est en jeu.

Le contexte français des aides et des signalements

En France, plusieurs acteurs peuvent être mobilisés selon la nature et la gravité de la situation. Le médecin traitant, le centre communal d’action sociale, les équipes médico-sociales départementales, les services de santé mentale, les équipes spécialisées en gériatrie. Lorsque l’habitat présente un danger pour la santé ou la sécurité, les services hygiène et santé de la mairie et les services de lutte contre l’habitat indigne interviennent. Les données publiques de l’Insee sur le logement et les ménages aident à situer localement les enjeux conjoints de vieillissement, d’isolement et de mal-logement qui conditionnent l’action des acteurs et l’allocation des ressources.

Selon les territoires, des protocoles existent pour organiser l’échange d’informations entre partenaires dans le respect du secret professionnel partagé, déclencher des évaluations à domicile et articuler les interventions. La réussite dépend largement de la capacité à coordonner les volets social, sanitaire et habitat, et à inscrire l’action dans la durée.

Idées reçues à éviter

Ce n’est pas toujours une question d’hygiène personnelle. Une personne peut conserver des rituels d’hygiène tout en vivant dans un habitat dangereux ou impropre.

Ce n’est pas uniquement une question de volonté. Des facteurs cognitifs, psychiatriques, neurologiques et sociaux interagissent de façon complexe.

Un grand ménage ne résout pas le problème. Sans accompagnement dans la durée et sans action sur les facteurs sous-jacents, le risque de rechute est élevé.

On ne peut pas réduire la personne à son habitat. Il s’agit d’une personne avec une histoire, des préférences, des peurs et des forces sur lesquelles s’appuyer.

Conseils pratiques et respect de la personne

Pour les proches et les voisins, quelques repères simples aident à agir avec humanité.

Parler en termes de sécurité et de santé plutôt qu’en termes de faute.

Proposer une aide concrète, limitée et définie, comme dégager un couloir, vérifier un détecteur de fumée, remettre en service une plaque de cuisson.

Chercher des relais professionnels au plus tôt et documenter les risques objectifs observés.

Respecter le rythme de la personne et sa capacité à consentir, tout en s’autorisant à alerter lorsque la situation menace gravement la sécurité.

Comment lire la littérature scientifique et se repérer

La littérature est abondante et hétérogène. Quelques réflexes permettent de gagner du temps.

Identifier le type de source. Étude de cas, série hospitalière, revue systématique, guide pratique, thèse, chapitre d’ouvrage.

Regarder les critères utilisés. L’article parle-t-il d’incurie et d’insalubrité en premier, ou d’accumulation.

Situer le cadre. Hôpital, domicile, service social, pays et système de protection sociale, période étudiée.

Repérer les biais. Les séries basées sur des hospitalisations majorent les formes extrêmes et ne reflètent pas l’ensemble des situations.

Contextualiser avec les données publiques. Les bases de l’Insee sur ménages, logement, isolement social et vieillissement éclairent les besoins à l’échelle locale.

Bibliographie commentée pour aller plus loin

Clark, Mankikar, Gray, 1975. Série clinique fondatrice décrivant un ensemble d’autonégligence sévère chez des personnes âgées, avec habitat très dégradé, retrait social et absence de honte perçue. Texte classique pour situer l’origine du terme et ses limites.

Reyes-Ortiz, 2001. Revue et mise au point sur les définitions, les facteurs associés et les implications cliniques du tableau de Diogène, utile pour une première synthèse.

Snowdon, Halliday, Banerjee, 2012. Ouvrage consacré au domestic squalor, détaillant les stratégies de coordination intersectorielle lorsque l’insalubrité est le problème central, qu’il y ait ou non accumulation.

Braye, Orr, Preston-Shoot, 2015. Revue des cas graves d’autonégligence en protection des adultes, avec enseignements concrets sur l’évaluation, la prise de décision et l’articulation des responsabilités professionnelles.

Self-Neglect in Older Adults, 2019. Ouvrage collectif synthétisant les approches cliniques et éthiques de l’autonégligence, avec chapitres utiles sur la collaboration interprofessionnelle et la réduction des risques.

DSM-5, 2013. Introduction du trouble d’accumulation en tant que diagnostic distinct, critères complets et implications pour l’évaluation et l’intervention.

Ressources professionnelles spécialisées sur le trouble d’accumulation. Fiches d’évaluation, techniques d’exposition, travail sur la prise de décision et les valeurs, stratégies de maintien des acquis.

Contributions françaises récentes en psychiatrie du sujet âgé et gériatrie. Précisions sur les critères opérationnels du tableau, mises en garde contre l’usage trop extensif du label et propositions d’approches graduées.

Données publiques Insee. Repères quantitatifs sur isolement résidentiel des seniors, structure des ménages, caractéristiques du parc de logements et indicateurs de mal-logement à l’échelle locale.

Questions fréquentes

Pourquoi parle-t-on de Diogène alors que ce n’est pas un diagnostic officiel

Le terme sert de raccourci pratique pour décrire une constellation de difficultés. Les intervenants préfèrent aujourd’hui décrire précisément ce qu’ils observent. Incurie, accumulation, insalubrité, retrait social. Cette précision aide à choisir les bons interlocuteurs et les leviers adaptés.

Le trouble d’accumulation équivaut-il au syndrome de Diogène

Non. Le trouble d’accumulation se concentre sur la difficulté à se séparer des objets avec détresse ou altération du fonctionnement. Un tableau de Diogène comporte souvent une incurie sévère et un habitat insalubre, parfois sans accumulation au sens du DSM-5.

Existe-t-il un traitement unique et efficace

Non. L’intervention est individualisée. Elle combine réduction des risques, accompagnement dans la durée, coordination sanitaire et sociale, et, quand c’est indiqué, un travail psychothérapeutique sur l’accumulation.

Que faire en cas de risque immédiat

Lorsque des risques majeurs sont identifiés, il convient d’alerter les services compétents. Médecin, mairie pour l’habitat insalubre menaçant la santé ou la sécurité, services sociaux. La décision vise la sécurité immédiate tout en préparant un accompagnement durable et respectueux.

Références et sources publiques citées

Sources académiques et professionnelles

Clark A N, Mankikar G D, Gray I, Diogenes syndrome, The Lancet, 1975

Reyes-Ortiz C A, Diogenes syndrome, Comprehensive Therapy, 2001

Snowdon J, Halliday G, Banerjee S, Severe Domestic Squalor, Cambridge University Press, 2012

Braye S, Orr D, Preston-Shoot M, Serious case review findings on the challenges of self-neglect, Journal of Adult Protection, 2015

Self-Neglect in Older Adults, chapitres de synthèse, Springer, 2019

Hoarding Disorder, American Psychiatric Association, DSM-5, 2013

Hugonot-Diener L, Piccoli M, Le syndrome de Diogène, De Boeck Supérieur, 2023

Dossiers thématiques de revues françaises de psychiatrie et gériatrie, articles de synthèse publiés entre 2010 et 2025

Sources Insee et statistiques publiques

Insee, portraits sociaux et dossiers sur vieillissement et isolement des seniors, éditions récentes

Insee, recensement de la population, fichiers détaillant la structure des ménages par âge

Insee, bases Logement, tableaux locaux sur l’ancienneté du bâti, la suroccupation et les caractéristiques des résidences principales

Insee, analyses sur sociabilité et isolement social des personnes âgées, notes statistiques récentes

Autres ressources d’intérêt

Guides pratiques sur le repérage et l’engagement des usagers, littérature professionnelle du champ social et médico-social

Documents cadres sur la coopération entre services habitat, santé, social et protection animale pour l’insalubrité domestique

Pour citer cette page

Diogène Paris, Ressources et aides. Bibliographie scientifique et ressources sur le syndrome de Diogène. Mise à jour le 17 août 2025.

- Créé le .

- Vues : 55