Ressources utiles sur le Diogène et repères locaux à Paris

Le syndrome de Diogène soulève des questions délicates où s’entremêlent santé mentale, hygiène du logement, sécurité, relations de voisinage et cadre administratif. Cette page a pour objectif d’apporter des repères clairs et bienveillants pour les habitants de Paris et d’Île-de-France, qu’ils soient concernés personnellement, proches aidants, voisins, syndics, gardiens d’immeuble ou professionnels de terrain. L’intention est simple : aider à comprendre, repérer, orienter et coordonner de l’aide, sans jugement et sans pression commerciale.

Comprendre le syndrome de Diogène

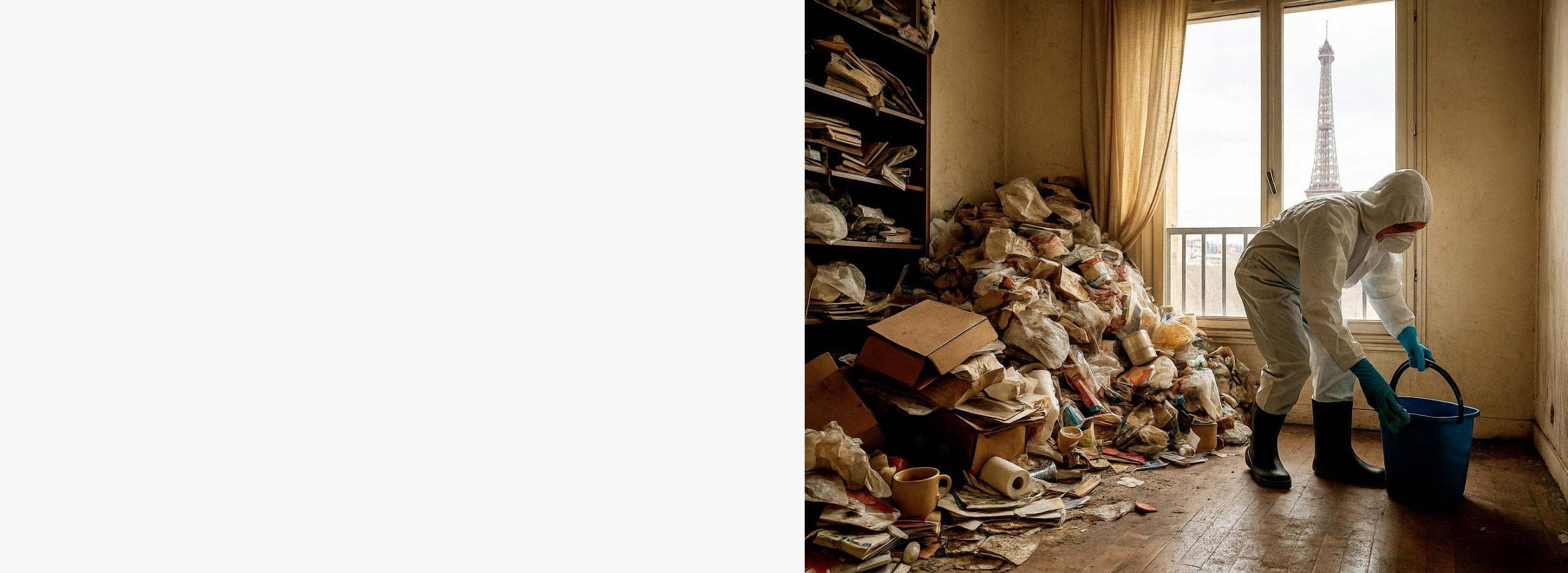

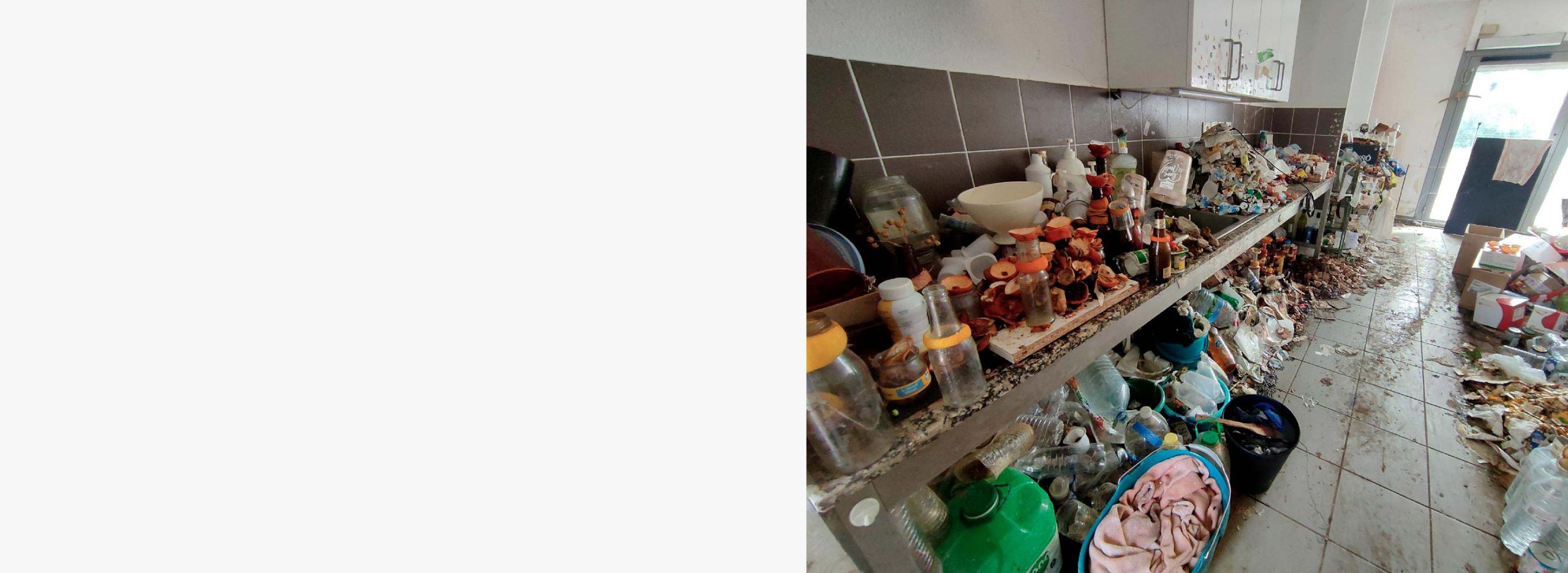

Le terme désigne une situation où une personne vit dans un cadre très encombré et parfois insalubre, avec un isolement social marqué et une tendance au refus d’aide. On associe souvent le phénomène à une accumulation massive d’objets et de déchets, mais chaque histoire est singulière. Parfois il s’agit surtout d’un désintérêt pour l’hygiène ou l’entretien du logement, parfois d’un attachement très fort aux objets, parfois des deux. Le tout s’inscrit fréquemment dans un contexte de vulnérabilité plus large : dépression, troubles cognitifs, anxiété, deuils récents, précarité, rupture de liens, problèmes somatiques, entre autres.

Il est utile de distinguer l’accumulation pathologique d’objets, parfois appelée syllogomanie, du syndrome de Diogène au sens large. La syllogomanie concerne surtout la difficulté à se séparer d’objets, même de faible valeur, jusqu’à encombrer les pièces de vie. Le syndrome de Diogène ajoute souvent un retrait relationnel marqué, une négligence de soi et une difficulté à accepter l’intervention d’autrui. Dans la réalité du quotidien, ces aspects se recoupent et on parle moins d’étiquettes que de besoins d’accompagnement concrets.

Signes d’alerte à connaître

Quelques indices récurrents peuvent alerter l’entourage, les voisins ou les professionnels de proximité :

Couloirs, escaliers ou parties communes encombrés par des objets provenant d’un logement.

Odeurs persistantes, nuisibles visibles, fuites ou débordements de poubelles.

Boîtes aux lettres saturées, absence de tri des courriers importants, factures non ouvertes.

Logement où la cuisine, la salle d’eau ou le lit sont devenus difficilement accessibles.

Apparence négligée, isolement, refus des visites, propos dévalorisants envers soi-même.

Incidents à répétition : pannes d’appareils, départs de feu évités de justesse, colmatage des ventilations, humidité.

Ces éléments n’impliquent pas toujours le syndrome de Diogène, mais ils invitent à se poser la question de la sécurité et de l’accompagnement adapté.

Pourquoi agir tôt change la donne

Un logement encombré peut rapidement devenir dangereux : risque d’incendie, chutes, intoxications, prolifération de nuisibles, impossibilité d’accéder à un soin ou à un équipement vital. Plus le temps passe, plus l’isolement se renforce et plus les interventions sont difficiles. Agir tôt signifie d’abord créer un lien respectueux, puis sécuriser les points vitaux : eau, électricité, accès aux pièces clés, gestion des déchets. Ensuite seulement, on envisage des actions plus importantes. L’objectif n’est pas de tout transformer en un jour, mais d’installer une dynamique soutenable pour la personne.

Aborder la situation avec respect

La posture relationnelle est centrale. Beaucoup de personnes vivent la présence des autres comme une intrusion, surtout si elles ont eu le sentiment d’être jugées par le passé. Quelques repères utiles :

Parler en je pour décrire ce que l’on perçoit, au lieu de coller des étiquettes.

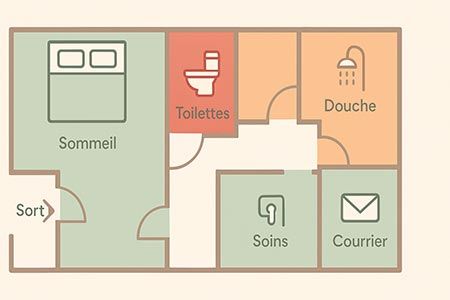

Formuler des objectifs concrets et limités : par exemple sécuriser les plaques de cuisson, libérer un passage jusqu’au lit, organiser l’évacuation de quelques sacs de déchets pour reprendre souffle.

Proposer un cadre clair où la personne garde la main autant que possible.

Écouter les raisons de l’attachement aux objets et chercher des compromis : garder, donner, recycler, photographier avant de se séparer, créer des zones dédiées.

Avancer par étapes courtes, célébrer les petits progrès, accepter les pauses.

Premiers réflexes pour un proche ou un voisin

Si vous êtes inquiet pour quelqu’un de votre immeuble ou de votre entourage, voici une démarche simple et respectueuse :

Se présenter calmement et demander l’autorisation d’échanger, sans insister en cas de refus.

Partager une préoccupation concrète : sécurité, odeurs dans la cage d’escalier, présence de nuisibles, en décrivant des faits.

Proposer une aide limitée et réalisable : prendre un rendez-vous médical, trier deux sacs, évacuer des déchets spécifiques, accompagner pour une démarche administrative.

Vérifier les points vitaux : accès au lit, à l’eau, aux toilettes, à la cuisine, issues de secours.

Noter ce qui a été proposé et convenu pour s’y tenir, sans promesse irréaliste.

En cas de danger immédiat : incendie, personne en détresse vitale, contacter les numéros d’urgence.

Repères locaux à Paris et en Île-de-France

De nombreuses structures peuvent intervenir à différents moments du parcours. Les dispositifs varient selon l’âge, la situation médicale, le statut du logement et l’arrondissement. Voici un panorama pour s’orienter.

Services sociaux de proximité

À Paris, les habitants peuvent se tourner vers les services sociaux polyvalents relevant du centre d’action sociale de la ville. Selon la situation, un travailleur social peut évaluer les besoins, coordonner des aides à domicile, solliciter des solutions de répit ou orienter vers un suivi spécialisé. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale en petite couronne assurent une mission comparable.

Santé mentale et soins de proximité

Les centres médico-psychologiques, équipes mobiles de psychiatrie et de précarité, hôpitaux de jour, médecins généralistes et infirmiers à domicile sont des points d’appui majeurs. Ils peuvent aider à réévaluer un traitement, repérer un trouble anxieux ou dépressif, envisager une remédiation cognitive, organiser un suivi à domicile. Le médecin traitant reste souvent la porte d’entrée efficace.

Ressources dédiées à l’urgence sociale

En cas de mise à l’abri nécessaire, l’hébergement d’urgence est coordonné par des dispositifs départementaux et régionaux. Le 115 est le numéro gratuit d’orientation. Le Samu social de Paris intervient notamment pour des personnes à la rue ou en errance, avec des équipes mobiles et un centre d’appel, mais peut aussi conseiller sur l’orientation la plus adaptée.

Personnes âgées, perte d’autonomie et handicap

Pour les personnes de 60 ans et plus, l’évaluation de la perte d’autonomie ouvre la porte à des aides humaines et techniques. Les maisons départementales des personnes handicapées accompagnent quant à elles les personnes de tout âge présentant un handicap, avec des droits spécifiques et des orientations possibles vers des services adaptés. Sur Paris, la maison départementale des personnes handicapées centralise les démarches et travaille avec un large réseau d’opérateurs.

Équipes spécialisées et partenariats locaux

Selon les arrondissements, des partenariats existent entre services sociaux, bailleurs sociaux, associations d’hygiène sociale, équipes d’accompagnement à domicile et structures de santé. Certaines équipes mobiles interviennent de manière conjointe : travailleur social, infirmier, psychologue, ergothérapeute, afin de concilier sécurisation du logement et soutien psychique.

Numéros et contacts utiles

Urgences vitales : 15, 17, 18.

Urgence hébergement et conseil social : 115.

Prévention du suicide : 3114.

Maltraitance envers les personnes âgées et les adultes en situation de handicap : 3977.

Violences conjugales : 3919.

Aide aux victimes, orientation juridique et psychologique via des associations départementales renseignées par les mairies d’arrondissement.

Rôle du syndic, du gardien d’immeuble et du voisinage

Les gestionnaires d’immeuble voient souvent la situation en premier. Ils peuvent alerter avec prudence et documenter les risques objectifs : encombrement des parties communes, nuisibles, risques électriques. Le syndic peut proposer une réunion avec la personne, le conseil syndical et, si besoin, un travailleur social. L’objectif n’est pas d’isoler davantage la personne, mais de stabiliser la situation et de prévenir les risques pour l’ensemble de l’immeuble.

Démarches administratives et cadre réglementaire

La réglementation sanitaire départementale encadre des situations comme l’encombrement sévère, les défauts d’hygiène ou la présence de nuisibles. Les mairies, via leur service communal d’hygiène et de santé ou l’équivalent à Paris, peuvent être saisies lorsque le logement présente un risque pour l’occupant ou le voisinage. Après constat, un plan d’actions peut être proposé avec des délais et un suivi. En dernier recours, la procédure peut aller vers une injonction administrative, mais l’idéal est d’éviter d’en arriver là grâce à un accompagnement social et sanitaire.

Le propriétaire bailleur a des obligations d’entretien et de décence du logement. Le locataire a l’obligation d’un usage paisible des lieux pour soi-même et pour le voisinage. Quand la situation menace la sécurité ou la salubrité, la discussion doit viser un accord sur des actions concrètes : aération, électricité, évacuation ciblée des déchets, désinsectisation, dégagement des sorties. Lorsque le bail est menacé, un accompagnement social rapide peut aider à rétablir la situation.

Construire un plan d’aide réaliste

Le cœur d’une prise en charge réussie tient à la coordination. Un plan d’aide efficace contient généralement :

Un objectif prioritaire de sécurité : prévenir l’incendie, libérer les accès, limiter les risques de chute, traiter les nuisibles.

Un accompagnement relationnel régulier, toujours avec une personne référente reconnue par l’occupant.

Des étapes courtes et mesurables par pièce ou par thématique : courrier, cuisine, salle d’eau, tri des vêtements.

Des solutions de répit pour les proches quand il y en a, et des relais pour maintenir le cap en cas d’aléas.

Une articulation avec la santé mentale : processus psychothérapeutique, évaluation gériatrique, repérage des troubles cognitifs ou de l’addiction, si nécessaire.

Le tri progressif, pièce par pièce, est souvent plus soutenable qu’une intervention massive qui peut être vécue comme violente. Donner, vendre, recycler, numériser des souvenirs, créer une zone mémoire où sont regroupés quelques objets emblématiques aide parfois à accepter de se séparer du reste. Des protections simples : gants, masques, ventilation régulière, sacs résistants, éclairage adéquat, rendent le travail moins dangereux.

Préserver la dignité et le consentement

La réussite repose sur le respect du choix de la personne. Sans consentement, l’action dans un logement privé est limitée, hors danger imminent. Obtenir l’accord, même partiel, suppose d’accorder du temps, d’être fiable, de tenir ses engagements, d’éviter les promesses irréalistes. Le consentement peut évoluer : on commence par une petite action, on évalue le bénéfice ressenti, on avance ensuite. Les proches, eux aussi, ont besoin d’un espace d’écoute et de soutien.

Protéger légalement sans déposséder

Certaines situations nécessitent des mesures de protection juridique pour sécuriser les actes du quotidien et les biens. La sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle sont décidées par le juge sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ces mesures ne sont pas des punitions : elles visent à protéger tout en maintenant autant que possible l’autonomie de la personne. Lorsqu’il existe un risque pour les mineurs, une information préoccupante doit être transmise aux services compétents. Lorsque des tiers sont exposés à un danger immédiat, les services de police, de secours ou la mairie peuvent être saisis.

Financements et aides à mobiliser

Selon l’âge, la situation et le diagnostic, plusieurs aides financières peuvent être sollicitées :

Aides à domicile et dispositifs d’autonomie pour les personnes âgées : évaluation et plan d’aide personnalisés.

Prestations en lien avec le handicap : accompagnement, matériel adapté, aides humaines.

Aides au logement et accompagnement social pour stabiliser la situation et éviter les impayés.

Aides exceptionnelles des collectivités en cas de difficultés ponctuelles, à condition de présenter une évaluation sociale.

L’accompagnement d’un travailleur social facilite le montage des dossiers et l’articulation des financeurs.

Sécurité du logement et mesures pratiques

Même sans grand chantier, quelques gestes changent déjà beaucoup :

Aérer quotidiennement, surtout les pièces humides, et vérifier les bouches de ventilation.

Sécuriser les appareils de cuisson et l’électricité : éviter les multiprises en cascade, dégager l’accès au tableau électrique.

Évacuer en priorité les déchets alimentaires, puis les déchets humides, et traiter les nuisibles de manière coordonnée.

Libérer un cheminement sûr depuis la porte d’entrée jusqu’au lit, aux toilettes et à la cuisine.

Regrouper les papiers importants : pièce d’identité, carte Vitale, moyens de paiement, dans un dossier dédié facile à retrouver.

Ces étapes améliorent la santé et redonnent de l’énergie pour envisager la suite.

Vivre en copropriété face au Diogène

La vie en immeuble suppose un équilibre entre la tranquillité de chacun et la sécurité de tous. Voici des pistes d’action collective :

Favoriser la médiation plutôt que l’opposition frontale.

Privilégier les échanges écrits, factuels et datés, sans stigmatisation.

Prévoir en assemblée générale un protocole d’alerte sécuritaire, avec le syndic et, si possible, un contact référent dans le voisinage.

Rechercher l’appui des services municipaux et sociaux avant toute procédure contentieuse.

L’objectif partagé reste d’éviter le conflit judiciaire quand une solution humaine et graduée est possible.

Spécificités chez les personnes âgées

Le tableau peut se confondre avec une fragilité liée à l’âge : troubles de la mémoire, repli, risque de dénutrition, chute, confusion. Une évaluation gériatrique permet d’adapter l’aide. Les proches aidants ont besoin de relais, de répit et de conseils concrets. La maltraitance peut être active : violences, menaces, ou passive : négligences, manque de soins. Le numéro 3977 écoute et oriente. L’enjeu est de protéger sans infantiliser, de sécuriser sans évincer la personne de son logement si elle souhaite y rester et que cela demeure possible.

Différencier accumulation ordinaire, syllogomanie et Diogène

Accumulation ordinaire : conserver des affaires par manque de temps ou par goût du souvenir, avec un logement encore fonctionnel.

Syllogomanie : difficulté sévère à se séparer des objets, anxiété intense lors du tri, impact notable sur l’usage des pièces.

Diogène : tableau plus global : isolement social, négligence de soi, refus d’aide et, parfois mais pas toujours, accumulation massive.

Cette distinction oriente les priorités d’action. Dans tous les cas, la relation prime, et les objectifs se définissent avec la personne.

Questions fréquentes

Comment agir si la personne refuse toute aide

Commencer par la sécurité minimale et un objectif partagé. Revenir régulièrement, proposer un accompagnement léger, multiplier les points d’entrée : santé, social, voisinage. En danger vital, alerter les services d’urgence.

Faut-il tout vider d’un coup

L’expérience montre qu’un grand vide rapide provoque souvent une détresse et une rechute. Le pas à pas, négocié, stabilise mieux la situation. Une intervention plus importante peut se concevoir ensuite, avec préparation, accompagnement psychique et solutions de rangement réalistes.

Que faire si des nuisibles se propagent dans l’immeuble

Documenter avec dates et photos, prévenir le syndic, coordonner une action conjointe : logements voisins, parties communes, logement concerné si accord. À défaut, solliciter les services d’hygiène de la mairie pour évaluation.

Qui paie quoi

Chaque cas diffère selon le statut du logement, les responsabilités du locataire et du bailleur, les assurances, les aides sociales et d’autonomie. Un travailleur social peut clarifier les options et chercher des financements.

Peut-on parler de faute ou de manque de volonté

Le syndrome de Diogène s’inscrit le plus souvent dans une vulnérabilité complexe. Parler de volonté ou de faute enferme la personne et fige la situation. Parler de sécurité, d’appuis et d’étapes concrètes ouvre des perspectives.

Travailler ensemble, dans la durée

Les progrès sont rarement linéaires. Il peut y avoir des retours en arrière, des périodes de découragement, des impasses. Tenir dans la durée suppose de partager la charge entre proches, voisins, professionnels sociaux et soignants. Les petites victoires comptent : libérer une table pour reprendre des repas, retrouver un papier égaré, remettre en service une douche, rouvrir un volet pour que l’air entre à nouveau. Chaque étape rend la suivante possible.

Références et ressources pour aller plus loin

Sans lister de liens, voici des repères bibliographiques et institutionnels utiles :

Insee, publications sur l’isolement social, les ménages d’une personne et les conditions de logement en Île-de-France, ainsi que des analyses nationales sur le vieillissement et les fragilités sociales.

Insee, études et indicateurs relatifs à la pauvreté en conditions de vie, aux difficultés de logement et aux disparités territoriales.

Littérature internationale sur le trouble d’accumulation du DSM-5, incluant les travaux cliniques sur la motivation au changement, le tri accompagné et les programmes de soins à domicile.

Articles académiques francophones en psychiatrie et en gériatrie portant sur le syndrome de Diogène et la syllogomanie, avec des retours d’expérience d’équipes mobiles et d’interventions à domicile.

Ouvrages et articles de référence sur la compréhension et la prise en charge du hoarding disorder et de l’accumulation compulsive en contexte urbain dense.

- Créé le .

- Vues : 149