Cartographier ses zones d’usage pour relancer la vie quotidienne

Reprendre pied chez soi après un épisode de Diogène n’est pas qu’une affaire de rangement. C’est un travail patient de reconstruction du quotidien, à la fois concret, sécurisant et respectueux de la personne. La méthode proposée ici s’appuie sur une idée simple et puissante empruntée à l’ergonomie et aux métiers du soin à domicile : cartographier les zones d’usage du logement pour remettre en service, une à une, les fonctions essentielles de la vie de tous les jours. Cette feuille de route n’a pas pour objectif de juger ni de vendre une prestation. Elle donne des repères pratiques, des critères de sécurité et des rituels faciles à tenir, afin que l’habitat redevienne un support de santé et d’autonomie.

Reprendre pied chez soi après un épisode de Diogène n’est pas qu’une affaire de rangement. C’est un travail patient de reconstruction du quotidien, à la fois concret, sécurisant et respectueux de la personne. La méthode proposée ici s’appuie sur une idée simple et puissante empruntée à l’ergonomie et aux métiers du soin à domicile : cartographier les zones d’usage du logement pour remettre en service, une à une, les fonctions essentielles de la vie de tous les jours. Cette feuille de route n’a pas pour objectif de juger ni de vendre une prestation. Elle donne des repères pratiques, des critères de sécurité et des rituels faciles à tenir, afin que l’habitat redevienne un support de santé et d’autonomie.

Pourquoi cartographier ses zones d’usage après un épisode de Diogène

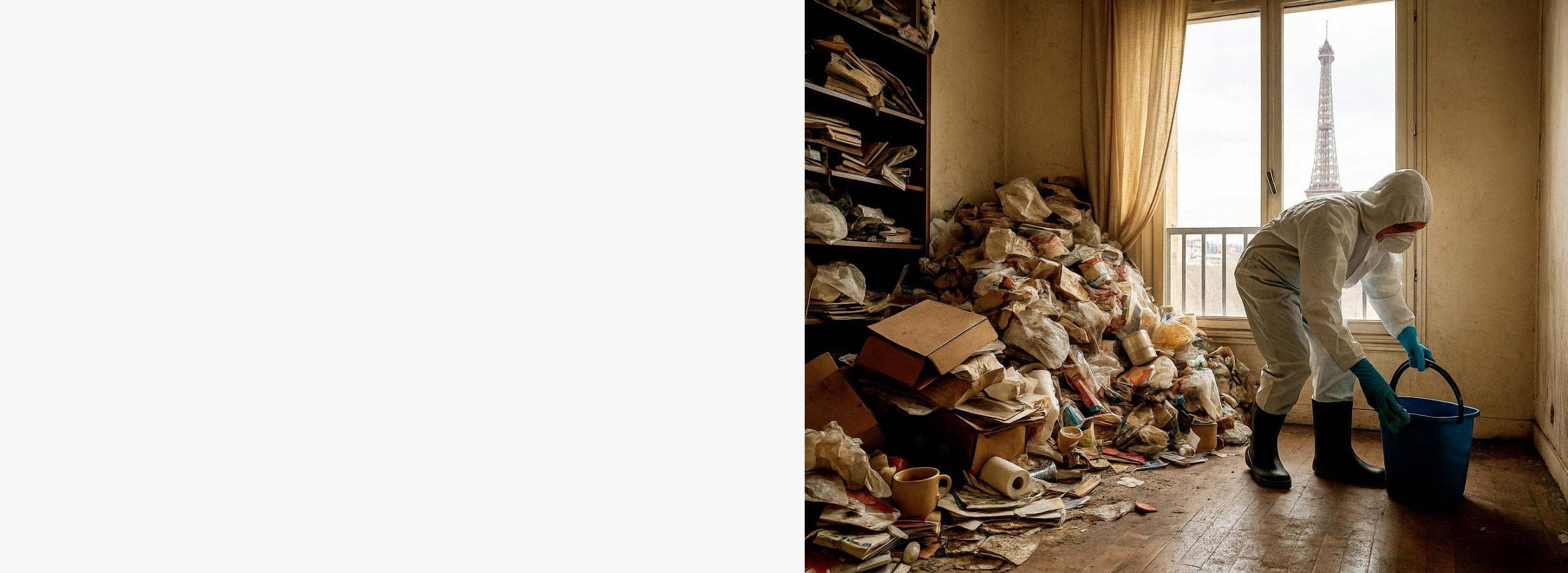

Le syndrome de Diogène se manifeste classiquement par un cumul d’objets, un désordre important, une négligence hygiénique et une tendance au retrait social. Le tableau est hétérogène, et la littérature souligne depuis longtemps qu’il s’agit d’une entité clinique mal définie dont le diagnostic est avant tout clinique. Cela explique la diversité des situations et la nécessité d’approches personnalisées.

À ne pas confondre avec le trouble d’accumulation décrit dans les classifications récentes des troubles mentaux. Ce dernier est désormais distingué des troubles obsessionnels compulsifs, avec des critères dédiés portant sur la difficulté à se séparer des objets, la détresse associée et l’altération du fonctionnement, y compris la sécurité du logement. Cette distinction ouvre la voie à des accompagnements spécifiques, notamment des thérapies cognitivo-comportementales adaptées.

La cartographie des zones d’usage répond à une réalité sociale et démographique : en France, une part importante des personnes âgées vit seule à domicile, ce qui peut accroître la vulnérabilité face aux difficultés de l’habitat. Les données récentes montrent qu’environ un tiers des 65 ans ou plus vivent seuls, tandis que chez les 80 ans et plus, près d’une personne sur deux réside seule. Ces chiffres situent l’enjeu : reconstruire des routines chez soi quand on est seul nécessite des repères lisibles et des priorités claires.

Ce que l’on entend par zone d’usage

Une zone d’usage est une portion du logement liée à une fonction concrète de la vie quotidienne : dormir, se laver, préparer à manger, s’hydrater, aller aux toilettes, se soigner, se vêtir, circuler, recevoir du courrier, sortir. L’idée n’est pas d’atteindre une esthétique parfaite, mais de remettre en service des espaces minimums, sûrs et accessibles, qui permettent de refaire des gestes simples sans risque ni épuisement. On parle parfois de minimum fonctionnel : un lit accessible sur un côté, un accès à l’évier et aux plaques, un WC utilisable sans obstacles, un chemin de circulation dégagé entre la porte et les zones vitales, un point d’eau et un point d’hygiène.

La logique par priorités : vital, important, confort

Pour que la démarche soit soutenable, on classe les zones en trois niveaux :

Vital : ce qui touche à la survie et à la sécurité immédiate. Sommeil, hydratation, toilettes, accès à la sortie, alerte incendie, électricité sécurisée, ventilation minimale.

Important : ce qui stabilise le quotidien. Cuisine fonctionnelle, douche, coin repas, tri du courrier, coin soin pour les médicaments, linge de base.

Confort : ce qui améliore la qualité de vie. Coin lecture, rangements secondaires, décoration, invités possibles.

Ce découpage aide à décider sans s’épuiser : on remet d’abord en fonction une zone vitale, puis une zone importante, et seulement ensuite les zones de confort.

Préparer un diagnostic doux du logement

L’état du logement peut être source d’émotions intenses. Il faut donc un diagnostic doux, c’est-à-dire respectueux, discret, et réalisé en temps court :

Faire un plan très simple à main levée. Dessiner chaque pièce, les portes, les fenêtres, l’évier, les plaques, la douche ou la baignoire, le WC, le lit, le frigo.

Parcourir chaque pièce en notant les usages possibles aujourd’hui : dormir, se laver, cuisiner, s’hydrater, toilettes, soins.

Repérer les obstacles évidents : chemin bloqué, objets instables, prises surchargées, cartons contre les sources de chaleur, textiles sur les plaques, déchets fermentescibles, points d’eau inutilisables.

Identifier un point sûr où se poser dix minutes, respirer, boire un verre d’eau. Le diagnostic doit être court, concret, sans jugement.

La méthode de cartographie pas à pas

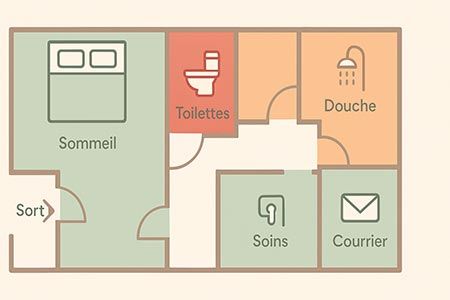

La cartographie consiste à colorer mentalement ou au crayon le plan en trois couleurs : vert pour les zones déjà utilisables, orange pour celles qui demandent un petit effort ciblé, rouge pour celles qui présentent un risque ou un blocage majeur.

Chemins de circulation : viser des allées de 60 à 80 cm de largeur au minimum entre la porte d’entrée, la chambre, la cuisine, la salle de bains et le WC.

Points chauds : dégager un cercle d’au moins 50 cm autour des plaques ou radiateurs, et ne rien stocker au-dessus d’une source de chaleur.

Evacuation : libérer la porte d’entrée et la fenêtre la plus accessible.

Appels d’urgence : garder un téléphone chargé sur un point fixe, facilement atteignable.

Détecteur de fumée : vérifier la présence et l’état de la pile. Les services d’incendie rappellent que l’encombrement augmente la charge combustible, accélère la propagation du feu, complique l’évacuation et entrave l’intervention. Des référentiels simples existent, comme l’échelle visuelle de niveau d’encombrement utilisée par des services de secours pour orienter les priorités de réduction du risque.

Cette cartographie n’est pas figée : on la met à jour chaque semaine au début, puis chaque mois.

Les sept zones vitales à remettre en service

1. Dormir

Objectif : un lit ou un matelas accessible sur un côté, draps propres, lampe accessible, chemin dégagé jusqu’à la porte.

Étapes rapides : dégager progressivement la surface du lit par piles, sans se lancer dans un tri moral. Tout ce qui n’est pas linge ou oreiller quitte la zone sommeil pour une zone tampon. Ranger le linge propre dans un sac dédié, le sale dans un autre, même si l’armoire n’est pas prête.

2. Aller aux toilettes

Objectif : WC utilisable, accès en ligne droite, papier et savon à portée.

Étapes rapides : retirer tout objet au sol sur un mètre devant le WC. Vérifier la chasse d’eau. Placer une poubelle à pédale. Prévenir les stockages autour du ballon d’eau chaude s’il y en a un.

3. S’hydrater

Objectif : un point eau fonctionnel, un verre propre, une bouteille d’eau accessible, un espace d’égouttage.

Étapes rapides : dégager l’évier des gros volumes, déboucher si besoin, garder deux éponges, un liquide vaisselle, une petite bassine. L’hydratation régulière est un levier de mieux-être immédiat.

4. Se laver les mains et le corps

Objectif : au minimum un lavabo ou un coin toilette avec eau et savon.

Étapes rapides : même si la douche n’est pas encore utilisable, créer un coin toilette provisoire avec serviette, gant et savon. Dès que possible, sécuriser la douche : tapis antidérapant, barre d’appui si nécessaire, allée dégagée.

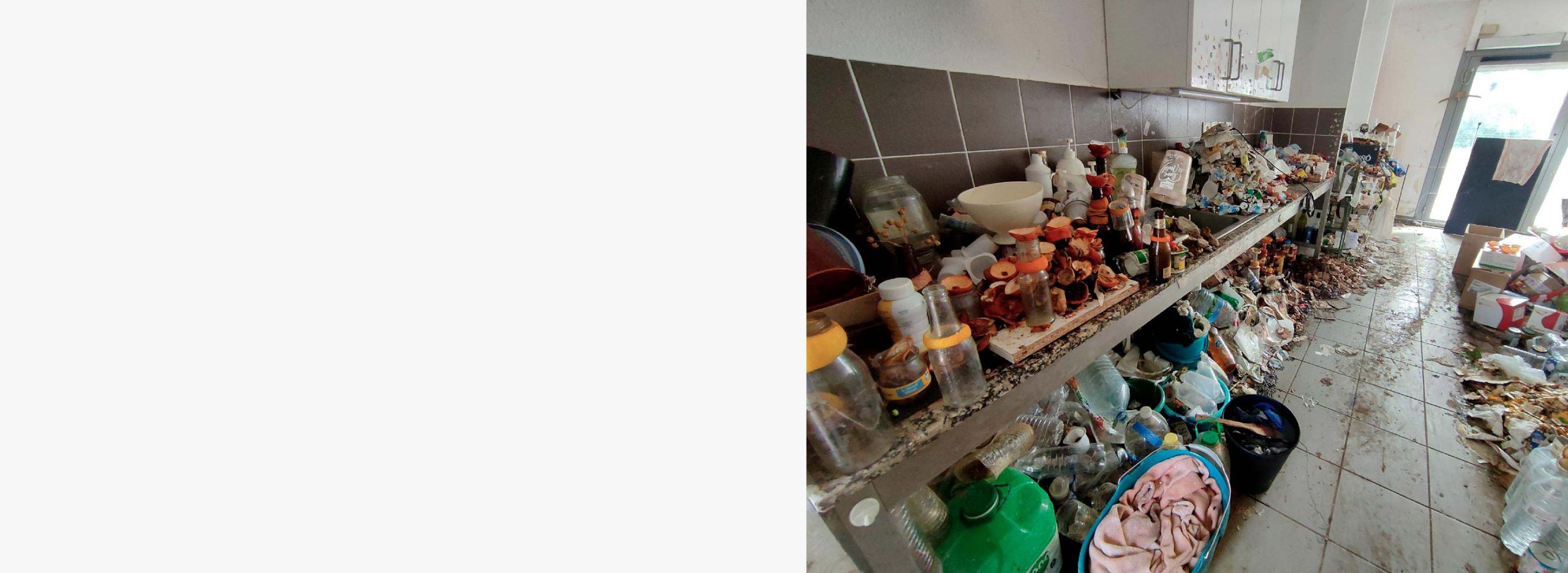

5. Se nourrir

Objectif : rétablir un circuit cuisine minimal : plaques sécurisées, frigo nettoyé, un plan de travail de la taille d’une feuille A4, un couteau, une planche, une casserole, une poêle, une assiette, un bol, un couvert.

Étapes rapides : trier le frigo uniquement sur l’évidence sanitaire : conserver ce qui est visiblement sain et jeter ce qui est avarié. Dégager les plaques et le four de tout textile et papier. Prévoir une petite poubelle fermée et un sac pour le tri.

6. Prendre ses traitements et ses documents utiles

Objectif : un coin soin avec une boîte dédiée aux médicaments du moment, une boîte pour les ordonnances, une pour les rendez-vous.

Étapes rapides : ne pas mélanger les médicaments anciens et en cours. Regrouper uniquement ce qui est actif cette semaine. Conserver une bouteille d’eau et un réveil ou un téléphone pour les rappels.

7. Sortir et recevoir le courrier

Objectif : accès à la porte sans obstacles, clés sur un crochet, petit vide-poches, place dédiée au courrier entrant.

Étapes rapides : installer un panier pour le courrier non ouvert, une chemise pour ce qui est à traiter, une autre pour ce qui est traité. Le tri fin se fera plus tard.

Les règles simples de sécurité au feu et à l’air

Dans un habitat très encombré, les risques d’incendie et de fumées sont aggravés. Les services d’incendie et de secours insistent sur quelques réflexes : libérer les sorties, éviter les rallonges multiprises en cascade, tenir les matières combustibles loin des sources de chaleur, installer ou vérifier un détecteur de fumée fonctionnel, aérer quotidiennement. Des guides de prévention rappellent l’intérêt d’identifier le niveau d’encombrement pour adapter les priorités de sécurisation.

Comment trier sans s’effondrer : deux paniers et un minuteur

Le tri peut être épuisant. La méthode des deux paniers minimise la fatigue décisionnelle :

Panier ouvert : ce qui revient clairement en service dans une zone d’usage. Exemples : une casserole pour la cuisine, un drap pour le lit, un savon pour le lavabo.

Panier fermé : ce qui n’est pas vital cette semaine ou qui hésite. On étiquette le panier avec une date et on y revient plus tard.

On règle un minuteur sur quinze ou vingt minutes, on s’autorise une pause, on boit un verre d’eau, puis on reprend. Chaque session vise à restaurer une micro-fonction visible : faire bouillir de l’eau, changer les draps, prendre une douche rapide.

Réguler les flux entrants pour éviter la rechute

On n’assainit pas un fleuve si les affluents débordent. Pendant la phase de relance, limiter les arrivées d’objets est aussi important que le tri. Fermer temporairement les canaux : pas d’achats non planifiés, limiter les livreurs à l’essentiel, refuser les dons d’objets, demander aux proches d’apporter uniquement des consommables. Le courrier est traité en deux tas : urgent à appeler, non urgent à classer. Les conteneurs poubelles sont rapprochés des zones d’usage pour faciliter les sorties.

Se donner des rituels de relance, pas des contraintes

Les rituels courts entretiennent le progrès. Quelques exemples :

Tous les matins : ouvrir cinq minutes, boire un verre d’eau, aérer une pièce.

Tous les soirs : poser les clés au même endroit, vider la petite poubelle cuisine, remettre un verre propre près de l’évier.

Une fois par semaine : laver drap ou taie, vérifier détecteur de fumée, vider le panier fermé le plus ancien.

Une fois par mois : remettre à jour la cartographie, cocher les zones repassées en vert, décider d’une petite amélioration de confort.

Mesurer sans se juger : des indicateurs concrets

Plutôt que de viser la perfection, on suit des indicateurs observables :

Chemins de 60 à 80 cm de large entre les zones vitales.

Porte d’entrée et au moins une fenêtre dégagées.

Point d’eau fonctionnel utilisé chaque jour.

Zone sommeil propre et accessible.

Zone toilettes utilisable sans obstacles.

Pour ceux qui le souhaitent, on peut s’inspirer d’échelles visuelles de niveau d’encombrement utilisées par des services de secours et de santé pour estimer le risque et prioriser les actions, mais sans se comparer ni se blâmer.

Quand chercher un appui spécialisé

Si l’encombrement persiste, si l’anxiété est intense ou si l’on a du mal à utiliser les zones vitales, un appui spécialisé peut être utile. Les synthèses médicales indiquent qu’une thérapie cognitivo-comportementale adaptée au trouble d’accumulation est souvent proposée, parfois complétée par un traitement médicamenteux quand il existe une comorbidité. Le travail à domicile, en situation réelle, fait partie des approches évaluées.

Respecter le tempo de la personne

La cartographie n’est pas un prétexte pour imposer des standards. Elle permet au contraire de rendre visibles des progrès concrets sans effraction. On nomme la fonction plutôt que l’objet : dormir, se laver, cuisiner. On s’interdit les injonctions et les commentaires sur la valeur des choses. On laisse des zones tampons et on accepte que certaines décisions demandent du temps. On priorise la sécurité, la santé, l’autonomie, et l’on reconnaît la part d’histoire et de sens que portent les objets.

Un parcours type sur trente jours

Ce calendrier n’est qu’un exemple. Il vise à illustrer la logique d’une relance douce.

Jours 1 à 3 : cartographier, libérer la porte d’entrée, dégager un chemin vers le lit, l’évier et le WC, vérifier le détecteur de fumée. Installer un coin soin et un coin courrier.

Jours 4 à 7 : remettre en service la zone sommeil et la zone toilettes, créer le point d’hydratation, dégager les plaques de cuisson et sécuriser les sources de chaleur.

Semaine 2 : stabiliser les rituels matin et soir, rétablir un micro plan de travail, nettoyer le frigo, établir deux paniers de tri.

Semaine 3 : rendre la douche utilisable, installer une corbeille linge sale et une corbeille linge propre, planifier une lessive hebdo.

Semaine 4 : consolider, repasser la cartographie, basculer des zones orange en vert, supprimer deux obstacles structurels, planifier une petite amélioration de confort.

Outils pratiques prêts à l’emploi

Fiche cartographie : plan du logement avec codes couleur vert, orange, rouge.

Fiche sécurité : checklist hebdomadaire : détecteur de fumée, dégagements, prises, ventilation, poubelles sorties.

Fiche rituels : matin, soir, semaine, mois.

Fiche deux paniers : étiquettes avec date, contenu, prochaine revue.

Fiche suivi : cinq indicateurs à cocher chaque jour pendant trente jours.

Le rôle des proches et des intervenants

L’entraide est précieuse si elle respecte la personne et la cadence de la relance. Quelques repères : proposer sans imposer, privilégier les gestes qui remettent une zone en service plutôt que de trier toute une pièce, annoncer la durée d’une session, conclure toujours par un bénéfice immédiat visible : verre d’eau, drap changé, chemin dégagé. Documenter la cartographie et les petites victoires pour maintenir la motivation.

Pour les logements très encombrés

Dans les situations d’encombrement important, on commence par sécuriser : sortie, chaleur, électricité, eau, toilettes. Les guides de services d’incendie rappellent que l’encombrement peut bloquer les issues, multiplier les points d’ignition et alourdir la charge combustible. La présence d’objets volumineux contre les chauffages et les câbles en surcharge fait partie des priorités à traiter. Lorsque la sécurité de base est rétablie, on passe aux zones d’usage.

Après la relance : consolider sans se disperser

Une fois les zones vitales remises en service, on peut ouvrir des chantiers de confort : coin repas agréable, petite bibliothèque, vêtements triés par saison, plantes faciles à entretenir. L’important est de rester dans la logique d’usage : chaque nouveau rangement doit soutenir un geste quotidien. On garde les rituels courts, on prévoit des petites révisions mensuelles, on s’autorise des pauses.

En résumé

La cartographie des zones d’usage est un cadre simple et humain pour redémarrer la vie quotidienne après un épisode de Diogène. Elle met le focus sur l’usage et la sécurité plutôt que sur la faute ou l’esthétique. Elle se pilote avec des priorités claires, des micro-gestes, des rituels courts et des indicateurs concrets. Elle se nourrit des savoirs de la prévention des risques domestiques et des connaissances médicales actuelles sur les troubles d’accumulation, tout en respectant la singularité de chaque histoire.

Références utilisées

INSEE, ménages et conditions de vie à domicile, données récentes sur la part des personnes âgées vivant seules, France métropolitaine hors Mayotte, exploitation principale du recensement 2021 et 2022.

Article scientifique en sciences sociales : Une vulnérabilité cachée et méconnue du sujet âgé : le syndrome de Diogène, revue Population vulnérable.

Article de synthèse en français sur le syndrome de Diogène, médecine et éthique, revue Médecine.

Sources cliniques internationales sur le trouble d’accumulation, critères diagnostiques DSM et synthèses thérapeutiques.

Guides de prévention des services d’incendie et de secours pour habitats encombrés, incluant échelles visuelles d’encombrement et recommandations de sécurisation.

- Vues : 52