Guide checklist premier diagnostic Diogène

Pourquoi ce guide existe et à qui il s’adresse

Entrer pour la première fois dans un logement concerné par un syndrome de Diogène est une expérience déroutante, parfois anxiogène, et toujours délicate. Ce guide a été écrit pour toute personne amenée à réaliser un premier diagnostic de situation à Paris et en Île-de-France, qu’il s’agisse d’un proche, d’un tuteur, d’un travailleur social, d’un agent de bailleur, d’un représentant de syndic ou d’un professionnel de santé. L’objectif est simple et utile pour les gens : permettre une évaluation structurée, respectueuse et factuelle afin de comprendre les risques, de protéger la personne et l’entourage, et de préparer la suite avec humanité. Ce n’est pas un document commercial. Vous n’y trouverez pas d’incitation à acheter une prestation, mais une démarche pas à pas, des indicateurs concrets et une checklist complète.

Comprendre en quelques lignes ce qu’on évalue

Le terme syndrome de Diogène est d’usage courant en France pour désigner un ensemble de situations où l’on observe un encombrement massif du logement, une accumulation d’objets ou de déchets, une négligence marquée de l’hygiène et parfois un retrait social profond. Le diagnostic psychiatrique international distingue aujourd’hui le trouble d’accumulation pathologique, documenté par la littérature scientifique, du tableau plus large dit syndrome de Diogène qui mêle accumulation, auto-négligence et isolement. Dans ce guide, on emploie diagnostic diogène comme expression pratique et non comme label médical. Le but n’est pas de poser un diagnostic psychiatrique mais d’évaluer des risques concrets et des besoins.

Points clés à garder en tête dès le départ

La personne n’est pas son logement. On évalue un environnement pour mieux aider, sans jugement.

Chaque situation est singulière. On ne conclut pas sur des impressions, mais sur des faits observables.

La sécurité prime. Aucune observation ne doit vous mettre en danger ou aggraver la situation.

Le respect de la vie privée et du consentement est essentiel. La documentation doit être proportionnée et sécurisée.

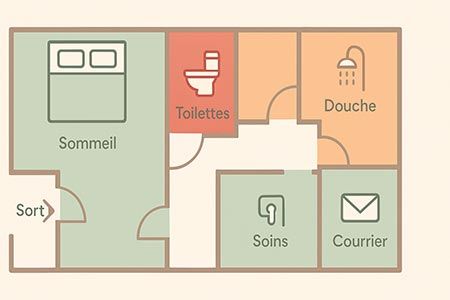

Les objectifs du premier diagnostic

Vérifier les conditions de sécurité immédiate pour la personne et pour autrui.

Estimer l’ampleur de l’encombrement, pièce par pièce, avec des repères quantifiables.

Repérer les risques sanitaires, biologiques, chimiques et électriques.

Apprécier la possibilité d’utiliser les fonctions vitales du logement : dormir, se laver, cuisiner, évacuer en cas de besoin.

Identifier les interlocuteurs à mobiliser et l’ordre de priorité des actions.

Constituer une base documentaire claire qui évite les malentendus entre proches, bailleurs, services sociaux et soignants.

Préparer la visite sans se mettre en danger

Avant d’ouvrir la porte, préparez un minimum d’équipements et de règles simples.

Équipements de protection individuelle de base

Gants nitrile à manchette, en double paire.

Masque respiratoire FFP2 ou FFP3 selon l’intensité des odeurs et poussières.

Lunettes ou visière de protection si risque d’éclaboussures.

Combinaison jetable type 5 ou 6 et sur-chaussures antidérapantes.

Lampe frontale ou torche, carnet étanche, mobile chargé avec mode photo paramétré sans flash si possible.

Petits sacs pour échantillonnage de déchets dangereux uniquement si vous êtes habilité. Dans la plupart des cas, on s’abstient d’emporter quoi que ce soit.

Règles de base

Ne venez pas seul si la situation paraît à risque, et informez un tiers du lieu et de l’heure.

N’entrez pas si vous détectez une forte odeur de gaz, un sifflement suspect, un grondement électrique ou un sol manifestement instable. Allez directement vers les secours compétents.

Respectez la personne. Expliquez calmement le but de la visite, demandez l’accord pour observer et photographier et autorisez le refus.

Limitez la durée de la première visite si l’environnement est chargé, pour éviter la fatigue décisionnelle.

Checklist pas à pas du premier diagnostic diogène

La checklist ci-dessous suit un ordre logique du plus urgent au plus détaillé. Cochez chaque point, notez des faits, évitez les adjectifs vagues. Quand c’est possible, qualifiez en faible, modéré, sévère.

1. Autour de la porte et parties communes

Odeur perceptible sur le palier ou dans la cage d’escalier.

Traces visibles de nuisibles ou écoulements sous la porte.

Accumulation apparente derrière la porte empêchant l’ouverture complète.

Réactions du voisinage rapportées par le syndic ou le gardien, à documenter sans juger.

Présence de courrier non relevé, d’avis ou de mises en demeure, à noter sans photographier les données personnelles.

Indicateur chiffré

Angle d’ouverture de la porte principale en degrés. Moins de 60 degrés suggère un obstacle significatif.

2. Accès et cheminements

Largeur des passages dans l’entrée, le couloir et la pièce principale. Objectif minimal pour une évacuation confortable : environ 90 cm.

Cheminements continus ou interrompus par des goulots d’étranglement.

Hauteur des empilements à proximité des sources de chaleur, de prises ou de multiprises.

Présence d’obstacles au sol : sacs, débris, éclats de verre, seringues, punaises de lit visibles.

Indicateurs

Surface praticable estimée en pourcentage de la surface totale de la pièce, par exemple 30 pour cent de surface libre.

Nombre de zones où la largeur de passage descend sous 50 cm.

3. Risques gaz, électricité, incendie

Odeur de gaz ou suspicion de fuite. Si oui, interrompre la visite et alerter.

État du tableau électrique visible ou inaccessible.

Multiprises en cascade, fils dénudés, rallonges sous charges lourdes.

Proximité de matériaux très combustibles avec plaques de cuisson, radiateurs, bougies ou cigarettes.

Présence de détecteurs de fumée et d’avertisseurs en état ou absents.

Indicateurs

Nombre de multiprises en série.

Distance minimale entre source chaude et amas de papier ou textile, en mètres.

Présence de traces de brûlure, suie, plastique fondu.

4. Eau, humidité, ventilation

Accès au robinet d’eau froide et chaude.

Fuites visibles, suintements, plafonds tachés, peinture cloquée.

Odeur d’humidité, moisissures visibles, condensation, absence de ventilation ou bouches obstruées.

WC fonctionnel, chasse d’eau accessible, cuvette utilisable.

Indicateurs

Pourcentage des bouches d’aération obstruées.

Nombre de points d’eau fonctionnels sur le total.

5. Typologie des accumulations

Matériaux combustibles secs : papier, carton, textiles.

Déchets organiques : restes alimentaires, épluchures, nourriture pour animaux.

Déchets biologiques à risque : excréments, litières saturées, compresses, seringues.

Matériaux lourds : livres, revues, appareils électroménagers.

Animaux vivants et litières, aquariums ou cages.

Indicateurs

Répartition approximative des volumes par catégorie en quartiles.

Présence de poches d’humidité ou d’échauffement dans des tas, à ne jamais déplacer sans compétence.

6. Nuisibles et contamination

Punaises de lit, blattes, moucherons, rongeurs, traces de nidification.

Odeurs d’ammoniaque, de putréfaction, de tabac froid ou de brûlé.

Contamination croisée possible vers les voisins via gaines, planchers, parties communes.

Indicateurs

Nombre de signes directs observés par type de nuisible.

Degré d’odeur sur une échelle simple de 0 à 3.

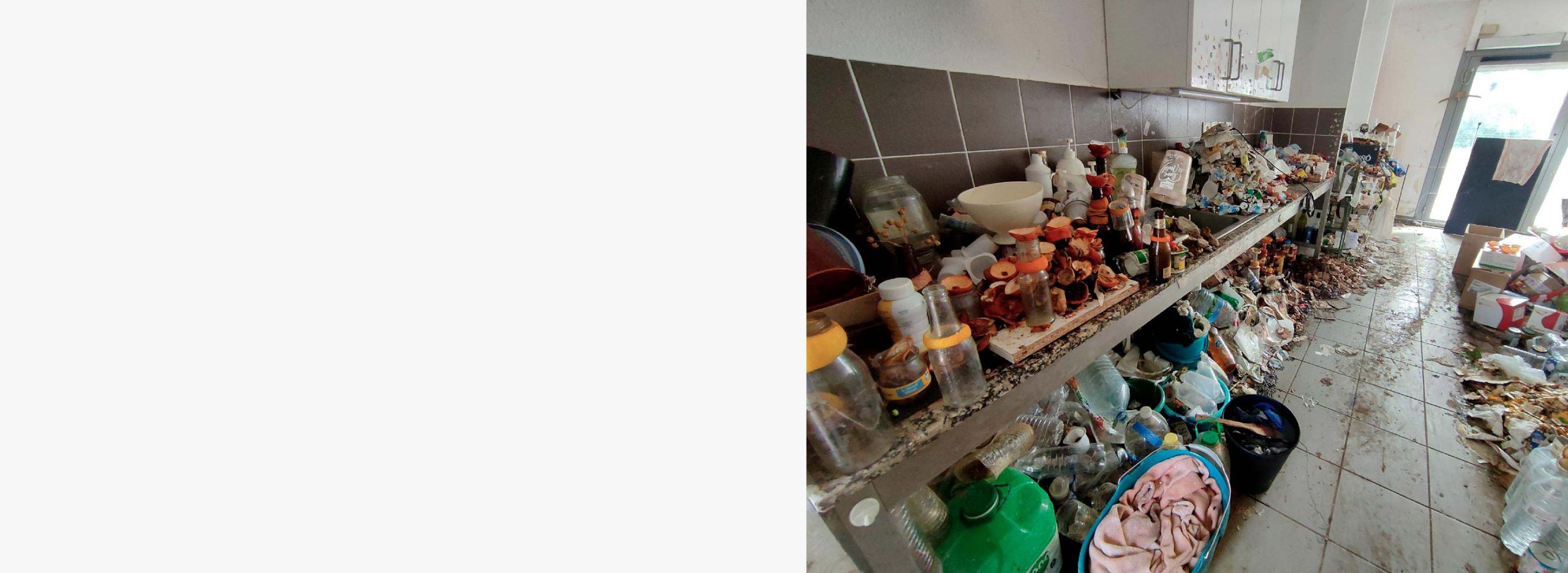

7. Fonction cuisine

Accès au plan de travail, plaques, four, réfrigérateur.

Aliments périmés, rupture de chaîne du froid, réfrigérateur débranché mais plein.

Vaisselle accumulée, bacs d’évier obstrués, siphon démonté.

Sacs poubelle présents ou absents.

Indicateurs

Nombre d’appareils fonctionnels accessibles.

Pourcentage de surface de plan de travail utilisable.

8. Fonction salle d’eau

Douche ou baignoire accessibles, robinets fonctionnels.

Accès au savon, serviettes, produits de base.

Présence de lessive, possibilité de laver le linge.

Traces de moisissures, champignons, odeur aigre.

Indicateurs

Surface au sol libre.

Nombre d’éléments sanitaires utilisables sur le total.

9. Espace de sommeil et de repos

Lit accessible, sommier intact, matelas sec, absence d’infestation visible.

Alternative de couchage sur canapé ou au sol faute d’accès au lit.

Proximité de piles instables menaçant de s’effondrer sur l’espace de sommeil.

Indicateurs

Distance libre autour du lit sur chaque côté.

Présence ou absence de linge propre.

10. Santé, autonomie, signaux humains

Signes d’auto-négligence : vêtements souillés multiples, odeur corporelle très marquée.

Plaies visibles, difficultés respiratoires au domicile.

Difficultés à se repérer dans le temps, propos confus, anxiété aiguë à l’idée de bouger un objet.

Présence de documents médicaux épars sans en prendre copie, simplement noter qu’ils existent.

Réseau humain de la personne : voisin aidant, proche, médecin traitant, assistante sociale.

Indicateurs

Nombre d’activités de base entravées dans le logement parmi dormir, se laver, cuisiner, se rendre aux toilettes.

Capacité déclarée par la personne à demander de l’aide et à accepter un accompagnement.

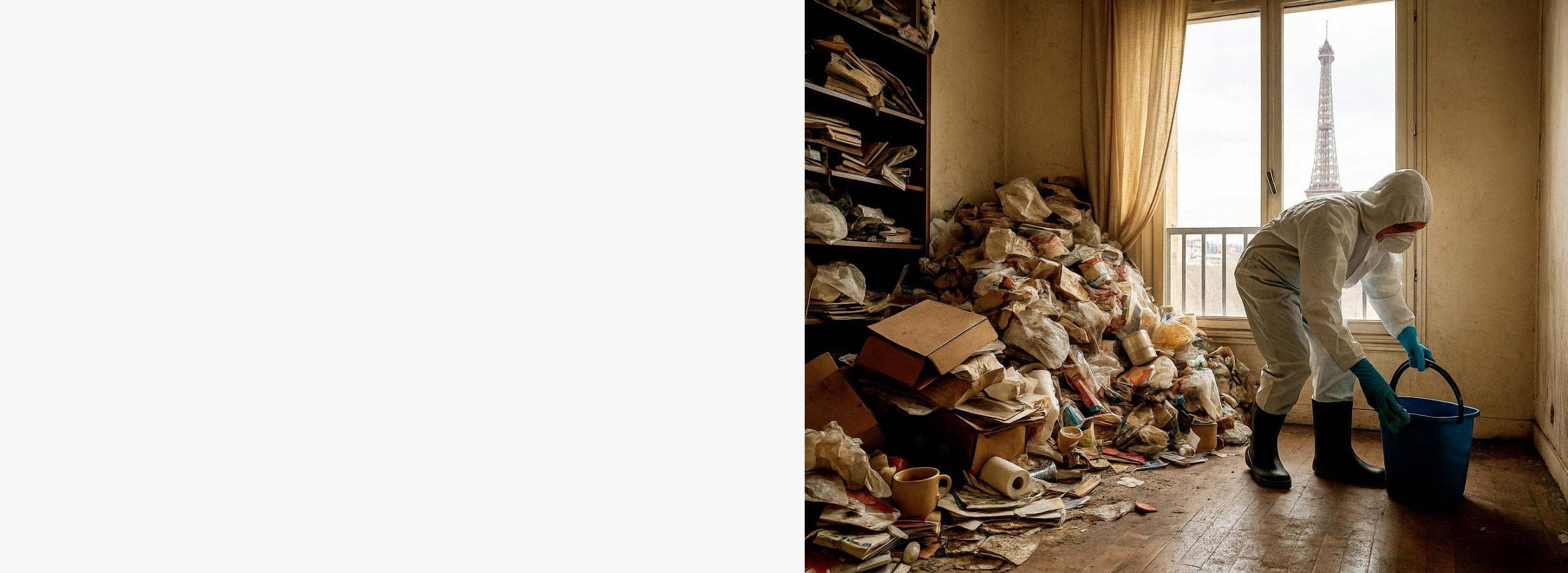

11. Évaluation visuelle normalisée de l’encombrement

Plusieurs équipes de recherche ont proposé une échelle visuelle par images classées de 1 à 9 pour estimer l’encombrement d’une pièce. Dans la pratique, on s’inspire de ce principe sans reproduire l’outil visuel.

Procédure simple et reproductible

Pour chaque pièce principale, attribuer un score de 1 à 9 où 1 correspond à un espace dégagé et 9 à un encombrement extrême avec perte de fonction.

Calculer la moyenne et l’écart le plus élevé entre les pièces.

Recouper avec la surface praticable et le nombre de goulots d’étranglement.

Indicateur synthétique

Score d’encombrement moyen par logement et score maximum par pièce.

Surface libre globale en pourcentage.

12. Documentation respectueuse

Prendre des photos cadrées sur les éléments techniques nécessaires, en évitant les documents d’identité, photos personnelles ou informations sensibles.

Nommer les fichiers par pièce et point observé.

Rédiger des phrases factuelles courtes : porte bloquée à 40 degrés, passage 35 cm, odeur d’ammoniaque forte, lit inaccessible.

Stocker les preuves de manière sécurisée et limiter la diffusion au strict nécessaire.

13. Catégoriser le niveau d’alerte

Proposition d’échelons pour le premier diagnostic

Niveau 1 léger : logement globalement fonctionnel, encombrement localisé, risques faibles.

Niveau 2 modéré : plusieurs pièces partiellement inutilisables, passages inférieurs à 60 cm, nuisibles sporadiques, risques domestiques à corriger rapidement.

Niveau 3 élevé : fonctions clés non assurées, déchets organiques, nuisibles multiples, risques électriques ou incendie présents.

Niveau 4 critique : danger immédiat pour la personne ou l’entourage, suspicion de fuite de gaz, risque incendie majeur, insalubrité marquée, appel aux services compétents indispensable.

Niveau 5 très critique : impossibilité de pénétrer sans équipements spécialisés, menace structurelle, intoxication possible, urgence absolue.

Grille d’observation synthétique à cocher

Porte d’entrée : angle d’ouverture, odeur au palier, coulures sous porte.

Cheminements : largeur minimale, obstacles, chutes potentielles.

Risques techniques : gaz, électricité, chaleur, détecteur de fumée.

Eau et ventilation : points d’eau, bouches libres, traces d’humidité.

Accumulations : combustibles, organiques, dangereux, lourds.

Nuisibles : punaises, blattes, rongeurs, traces.

Cuisine : appareils accessibles, denrées périmées.

Salle d’eau : douche, WC, lavabo, mouchetures.

Couchage : lit utilisable, matelas sain.

Autonomie : activités de la vie quotidienne possibles ou non.

Score visuel d’encombrement par pièce et surface libre.

Documents et photos : nombre, typage, stockage sécurisé.

Niveau d’alerte global et décision immédiate.

Conduite à tenir après le premier diagnostic

Ordre de priorités

Alerte aux secours compétents si danger immédiat.

Sécurisation minimale possible sans déplacer les tas ni déstabiliser la personne.

Information claire et concise aux acteurs légitimes, avec un résumé factuel du constat.

Proposition d’accompagnement social et médical en expliquant que la suite se fait progressivement, au rythme de la personne.

Si copropriété impactée, informer le syndic et la régie avec un rapport neutre.

Conseils de communication

Utiliser un langage simple, sans injonction.

Valider le ressenti de la personne, reconnaître le stress lié à l’idée de bouger les objets.

Proposer des micro-objectifs liés à la sécurité, par exemple retrouver l’accès au lit et au point d’eau.

Documenter chaque échange pour garder la trace des consentements.

Ce qu’il vaut mieux éviter

Déplacer ou jeter des objets lors du premier passage sans consentement explicite et éclairé.

Promettre un résultat rapide alors que l’accompagnement s’inscrit souvent dans la durée.

Minimiser ou dramatiser. La justesse factuelle est votre meilleur allié.

Prendre des photos de documents personnels, d’écrans, d’ordonnances ou de visages.

Intervenir seul si la situation est manifestement dangereuse.

Annexes pratiques

A. Tableau d’estimation rapide par pièce

Colonnes à renseigner pour chaque pièce

Surface estimée de la pièce.

Surface praticable estimée.

Largeur minimale de passage.

Score visuel 1 à 9.

Présence de combustibles, organiques, dangereux.

Points techniques à risque gaz, électricité, feu.

Fonction principale assurée oui non.

Commentaire factuel en une ligne.

Interprétation

Une pièce fonctionnelle combine une surface praticable supérieure à 60 pour cent, des passages égaux ou supérieurs à 70 cm et un score visuel inférieur ou égal à 3.

Si deux fonctions vitales sur quatre ne sont pas assurées, l’alerte monte d’un cran quel que soit l’aspect visuel.

B. Équipements minimaux selon niveau de risque

Niveau 1 à 2 : gants, masque FFP2, sur-chaussures, torche.

Niveau 3 : ajouter combinaison jetable, lunettes, sac de confinement.

Niveau 4 à 5 : intervention réservée aux équipes formées avec FFP3, combinaison intégrale, procédure d’aération et de décontamination.

C. Modèle de rapport d’alerte factuel

Identité de la personne concernée si consentie, sinon initiales.

Adresse, étage, code porte si autorisé.

Date et heure d’entrée, durée sur place, identité des présents.

Résumé des constats en dix lignes factuelles.

Scores d’encombrement pièce par pièce.

Photos référencées, nombre et stockage.

Niveau d’alerte retenu et recommandations immédiates.

Intervenants à mobiliser et ordre de priorité.

D. Rappels éthiques

La personne conserve des droits et une capacité d’autodétermination.

Toute action doit viser la sécurité et la dignité.

La transparence sur ce qui est observé et noté renforce la confiance.

Les désaccords se gèrent par étapes, avec médiation si nécessaire.

Focus Paris et copropriété

À Paris, la densité urbaine, le parc ancien, les gaines techniques et les planchers bois favorisent la propagation des nuisances et des risques d’incendie. Lors d’un premier diagnostic dans un immeuble haussmannien ou ancien, prêtez attention aux points suivants.

Parties communes étroites et escaliers en bois.

Cheminées condamnées devenues niches d’accumulation.

Gaines montantes et trappes d’accès parfois dissimulées derrière des piles.

Règlement de copropriété pouvant imposer des obligations en matière d’hygiène et de nuisances.

Voisinage immédiat souvent proche d’un point d’eau ou de cuisine partagée dans de petits studios.

Conseil de coordination

Informer avec tact le gardien ou le conseil syndical si un risque pour autrui est établi, en transmettant un rapport factuel et non stigmatisant.

Proposer une communication écrite sobre pour éviter les rumeurs, en rappelant que l’objectif est la sécurité de tous et l’accompagnement de la personne.

Foire aux questions utiles

La personne refuse toute visite. Que faire

Respecter le refus tout en évaluant à distance les risques visibles : parties communes, odeurs, fuites. Si un danger manifeste pour autrui existe, saisir les services compétents. Chercher un relais de confiance : médecin traitant, proche, tuteur.

Faut-il tout comptabiliser dès la première visite

Non. Mieux vaut quelques indicateurs robustes : angle d’ouverture, surface praticable, score visuel, fonctions vitales que des listes exhaustives impossibles à tenir.

Combien de temps consacrer au premier diagnostic

Une observation de 30 à 60 minutes suffit en général pour classer le niveau d’alerte et organiser la suite, sans épuiser la personne ni l’intervenant.

Peut-on commencer à trier immédiatement

Pas lors du premier passage, sauf danger immédiat. La priorité est d’établir la sécurité, l’alliance et la compréhension partagée des constats.

Comment parler de l’odeur sans humilier

Utiliser des formulations techniques et neutres, par exemple : odeur d’ammoniaque forte repérée dans la cuisine, origine probable litières, ventilation obstruée. Proposer d’investiguer ensemble la cause.

Méthode récapitulative en dix étapes

Se protéger et annoncer le but de la visite.

Évaluer depuis le palier et l’entrée.

Mesurer les passages et la surface praticable.

Rechercher les risques techniques : gaz, électricité, feu.

Vérifier l’eau, la ventilation et l’humidité.

Identifier les types d’accumulation et leur répartition.

Repérer les nuisibles et les signes biologiques.

Tester les fonctions vitales : dormir, se laver, cuisiner, aller aux toilettes.

Attribuer un score visuel par pièce et un niveau d’alerte.

Documenter, sécuriser, planifier la suite avec respect.

Exemple de synthèse pour un rapport court

Porte d’entrée bloquée à 45 degrés par empilement de cartons.

Passage principal 40 à 50 cm, surface praticable environ 25 pour cent.

Multiprises en cascade au salon, papiers à moins de 20 cm du radiateur.

Odeur d’ammoniaque forte, bouches de ventilation obturées, moisissures sur joint de salle d’eau.

Lit inaccessible, sommeil sur fauteuil signalé.

Score visuel moyen 7, maximum 8 dans la cuisine.

Niveau d’alerte 3 élevé. Actions recommandées : sécuriser les éléments électriques, libérer la voie d’évacuation, rétablir la ventilation, évaluer avec médecin traitant et service social.

Un premier diagnostic diogène utile se reconnaît à trois critères. Il est sûr, car il protège la personne et l’intervenant. Il est clair, car il décrit le logement avec des chiffres simples et des faits. Il est respectueux, car il considère la personne comme un partenaire et non un obstacle. À Paris comme ailleurs, la qualité de cette première étape conditionne la suite. En prenant le temps d’observer, de mesurer et d’expliquer, on rend possible un accompagnement plus humain et plus durable.

Bibliographie et ressources utiles sans liens

INSEE, définitions et méthodes, conditions de logement, ménages, pauvreté en conditions de vie.

INSEE, études sur l’isolement social et la pauvreté multidimensionnelle.

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, édition DSM-5 et DSM-5-TR, chapitres relatifs au trouble d’accumulation.

Frost R et Hartl T, modèle cognitivo-comportemental de l’accumulation pathologique.

Steketee G et Frost R, travaux cliniques et guides de prise en charge du trouble d’accumulation.

Tolin D et collaborateurs, recherches cliniques sur l’évaluation et la comorbidité du trouble d’accumulation.

Mataix-Cols D et collaborateurs, études neuropsychologiques et critères cliniques.

Lejoyeux M et collaborateurs, publications francophones sur les conduites d’accumulation et l’auto-négligence.

Recommandations de santé publique françaises sur l’insalubrité et l’hygiène de l’habitat publiées par les autorités sanitaires.

- Créé le .

- Vues : 58