Checklist bionettoyage après Diogène – guide pas à pas

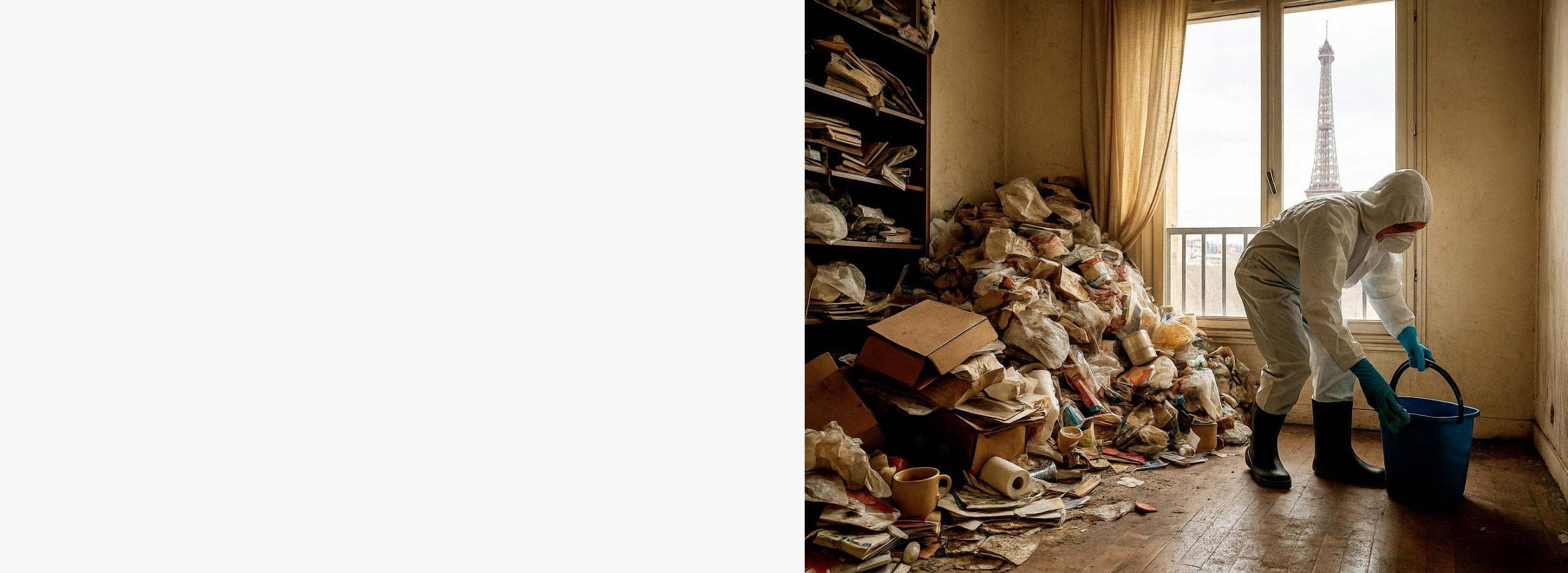

Le bionettoyage après un épisode de Diogène est l’un des contextes domestiques les plus exigeants qui soient. Le logement peut cumuler encombrement extrême, salissures anciennes, déchets en décomposition, nuisibles, humidité, moisissures, odeurs tenaces et risques biologiques. Ce guide people-first, pensé pour les proches, les travailleurs sociaux et les gestionnaires d’immeubles, propose une checklist opérationnelle et des repères concrets pour sécuriser, assainir et remettre en état un logement touché, sans parti pris commercial et sans langage inutilement technique.

Avant de dérouler les étapes, deux principes essentiels. D’abord, la sécurité des personnes prime sur l’état des lieux. Ensuite, l’intervention doit respecter la dignité et les droits de l’occupant, même en cas d’urgence ou d’insalubrité.

Comprendre le contexte avant d’agir

Le syndrome de Diogène associe un cumul de négligences sévères, un isolement social important, une accumulation d’objets et de déchets, et une faible préoccupation pour l’hygiène personnelle et celle du logement. Décrit dans la littérature médicale depuis la seconde moitié du vingtième siècle, il présente des tableaux hétérogènes et se recoupe parfois avec des troubles cognitifs ou de l’humeur. Les travaux cliniques insistent sur la coexistence fréquente de comorbidités psychiatriques et somatiques et sur la nécessité d’une approche interdisciplinaire coordonnant santé, social et habitat, plutôt qu’une simple remise en état matérielle du logement.

En France, l’isolement résidentiel des personnes âgées est un fait structurel. Une part importante des personnes de 65 ans ou plus vit seule, proportion qui augmente après 80 ans. Ces données aident à comprendre pourquoi des situations de Diogène sont parfois repérées tardivement par l’entourage ou les services.

Sur le plan technique, le bionettoyage n’est pas un simple ménage. Il s’agit d’une démarche structurée visant à réduire la biocontamination des surfaces par une séquence coordonnée de nettoyage, évacuation des salissures et désinfection avec des produits conformes aux normes applicables. Les référentiels d’hygiène publiés par les organismes compétents proposent des cadres utiles à transposer au domicile, à adapter au contexte réel et au niveau de risque.

Avant toute chose – vérifier si l’intervention domestique est possible

Certaines situations requièrent de suspendre l’intervention et d’orienter vers des services spécialisés ou l’autorité compétente.

Suspicion de péril ou d’insalubrité à caractère structurel ou sanitaire majeur, risque électrique ou gaz, planchers fragilisés, plafond menaçant de s’effondrer, murs gorgés d’humidité

Présence massive de seringues, de déjections humaines répandues, d’animaux morts, d’excréments de rongeurs au point de souillure généralisée, de colonies de cafards ou punaises à grande échelle

Présence possible d’amiante, de plomb ou de substances chimiques dangereuses

Refus ferme et persistant de l’occupant dans un contexte où l’accès se ferait sans base légale claire

En cas d’insalubrité ou de danger pour la santé, le cadre d’action relève des dispositifs publics dédiés au logement insalubre, à l’habitat indigne ou au péril, qui peuvent imposer des mesures conservatoires.

Les quatre objectifs d’une intervention réussie

Sécuriser immédiatement les personnes et le périmètre

Rétablir un environnement respirable, circulable et sans risques aigus

Réduire la charge biologique et chimique des surfaces par un bionettoyage rigoureux

Laisser des traces écrites et des repères concrets pour prévenir les rechutes et faciliter un accompagnement sanitaire et social

Checklist minute 0 à 60 – sécuriser, évaluer, documenter

À l’arrivée, consacrer une heure aux points vitaux avant tout tri.

Équipe et EPI. Chaque intervenant porte gants à usage unique ou réutilisables dédiés, lunettes ou visière, protection respiratoire adaptée au risque de poussière et d’odeurs irritantes, surblouse ou combinaison légère et chaussures fermées antidérapantes. Un point d’hygiène des mains est prévu à l’entrée et à la sortie

Coupure des risques. Couper l’alimentation d’un appareil si fil dénudé, éviter toute source d’étincelles en présence d’aérosols inflammables, vérifier gaz et eau

Ventilation raisonnée. Ouvrir largement si l’environnement le permet, en protégeant les parties communes. Une aération progressive limite les pics d’ammoniac et d’odeurs

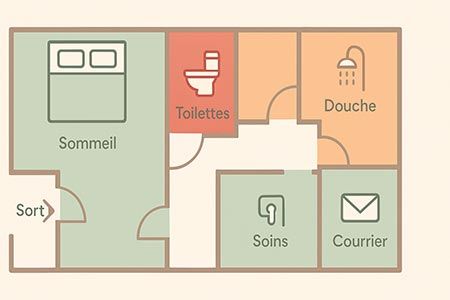

Quadrillage du logement. Cartographier les zones en quatre catégories simples à marquer sur un plan ou sur des feuilles A4 collées aux portes. Zone 1 circulation, Zone 2 déchets, Zone 3 textiles, Zone 4 surfaces à traiter

Photographies. Faire des vues d’ensemble et des gros plans utiles à la traçabilité, sans diffusion à des tiers non concernés

Points d’exclusion immédiate. Fermer une pièce si sol spongieux, plafond instable, nid de guêpes, fil à nu, ou suspicion de produit dangereux

Matériels et consommables – le kit minimal utile

Sacs poubelle renforcés, sacs transparents pour le tri, ruban adhésif fort, marqueurs indélébiles

Contenants rigides pour objets piquants tranchants si exposition possible à des aiguilles, à déposer ensuite dans une filière adaptée via pharmacie ou déchèterie lorsqu’elle existe localement

Balais et pelles robustes, raclette, seaux codés par couleur, microfibres marquées par usage. L’usage de microfibres réutilisables, lorsqu’il est maîtrisé, améliore l’efficience mécanique tout en réduisant la chimie

Détergent désinfectant avec allégation conforme aux normes européennes applicables au spectre recherché. À domicile, privilégier des produits porteurs d’efficacités prouvées, en respectant strictement le temps de contact. La norme virucide EN 14476 est un repère cité dans les référentiels publics lorsque pertinent

Nébulisation et vapeur. La vapeur peut aider à décoller et rincer, mais ne remplace pas le nettoyage mécanique ni la désinfection lorsqu’elle est requise. La nébulisation chimique n’est pas un substitut au nettoyage préalable

Absorbants solides inertes pour contenir des liquides souillés, sacs hydrosolubles pour linge très contaminé lorsque disponibles

Stratégie de tri – simple, rapide, respectueuse

La clé est d’ouvrir des cheminements sûrs jusqu’aux points d’eau et aux sorties en limitant les allers-retours.

Instaurer la règle un passage un sac. Les intervenants ne se croisent pas dans un couloir étroit

Organiser au moins quatre flux. Déchets ménagers, encombrants, textiles, objets personnels à conserver

Distinguer les déchets souillés à part. Restes alimentaires putréfiés, litières saturées, couches usagées, serviettes hygiéniques, petites flaques de liquides organiques doivent être emballés en double sac et sortis en priorité pour couper odeurs et risques

Aiguilles et objets piquants. Utiliser un collecteur rigide fermé dès la découverte, ne jamais compacter à la main un sac de déchets

Respect des effets personnels. Isoler documents, photos, titres et objets manifestement de valeur dans un bac réservé

Communication adaptée. Expliquer simplement les étapes à la personne concernée en valorisant la sécurité et le confort immédiats plutôt que des notions abstraites d’ordre et de propreté. Les travaux cliniques soulignent qu’une approche centrée sur la santé et la circulation est souvent mieux acceptée qu’une remise à zéro brutale

Réduire les risques biologiques – gestes barrière et hygiène des mains

Le risque biologique vient de bactéries, moisissures, virus et allergènes. La prévention repose d’abord sur des gestes simples et reproductibles.

Hygiène des mains à chaque changement de tâche et après retrait des gants, selon les référentiels de bonnes pratiques

Retrait progressif des EPI pour éviter l’auto-contamination

Limiter la remise en suspension des poussières. Préférer ramasser et emballer avant d’aspirer

Les dossiers de prévention des risques biologiques rappellent les voies d’exposition et les effets possibles des agents en cause, utiles pour sensibiliser l’équipe et ajuster le niveau de protection au risque réel.

Bionettoyage des surfaces – méthode en trois temps

Le bionettoyage efficace en contexte domestique suit une logique éprouvée et proportionnée au risque.

Nettoyer. Retirer la salissure visible par action mécanique et détergente. Le cercle de Sinner rappelle que l’efficacité repose sur l’action mécanique, le temps, la température et la chimie

Rincer ou essuyer selon protocole. Le rinçage ou l’évacuation de la charge organique et des résidus de produit évite de neutraliser la phase suivante

Désinfecter. Appliquer le désinfectant choisi, sur surface préalablement nettoyée et encore humide si le fabricant l’indique, en respectant scrupuleusement le temps de contact. Dans les contextes appropriés, privilégier des références dont l’efficacité virucide, bactéricide et fongicide est attestée par les normes en vigueur, notamment la norme EN 14476 lorsque justifiée

Bonnes pratiques concrètes

Travailler du propre vers le sale et du haut vers le bas

Différencier les matériels par code couleur

Changer fréquemment les microfibres et les eaux de seau

Privilégier les microfibres réutilisables correctement entretenues pour conjuguer performance mécanique et sobriété en produits

Traçabilité minimale. Feuille simple indiquant qui a fait quoi, où et quand, pour faciliter les réajustements et rassurer les parties prenantes

Sols, murs, plafonds – adapter l’effort au matériau

Sols durs. Raclage, prélavage des zones très encrassées, nettoyage détergent, rinçage si nécessaire, désinfection au besoin

Sols souples et moquettes. Saupoudrer un absorbant en cas de liquides, aspirer avec sac filtrant, nettoyer à l’extraction si la moquette est récupérable et sèche ensuite rapidement. Sinon, déposer en déchet encombrant

Murs lessivables. Test discret préalable, puis lessivage en bandes verticales pour contrôler l’écoulement des salissures

Plafonds tachés par condensation et moisissures. Traiter la cause d’humidité avant tout traitement de surface, au risque de voir réapparaître les taches

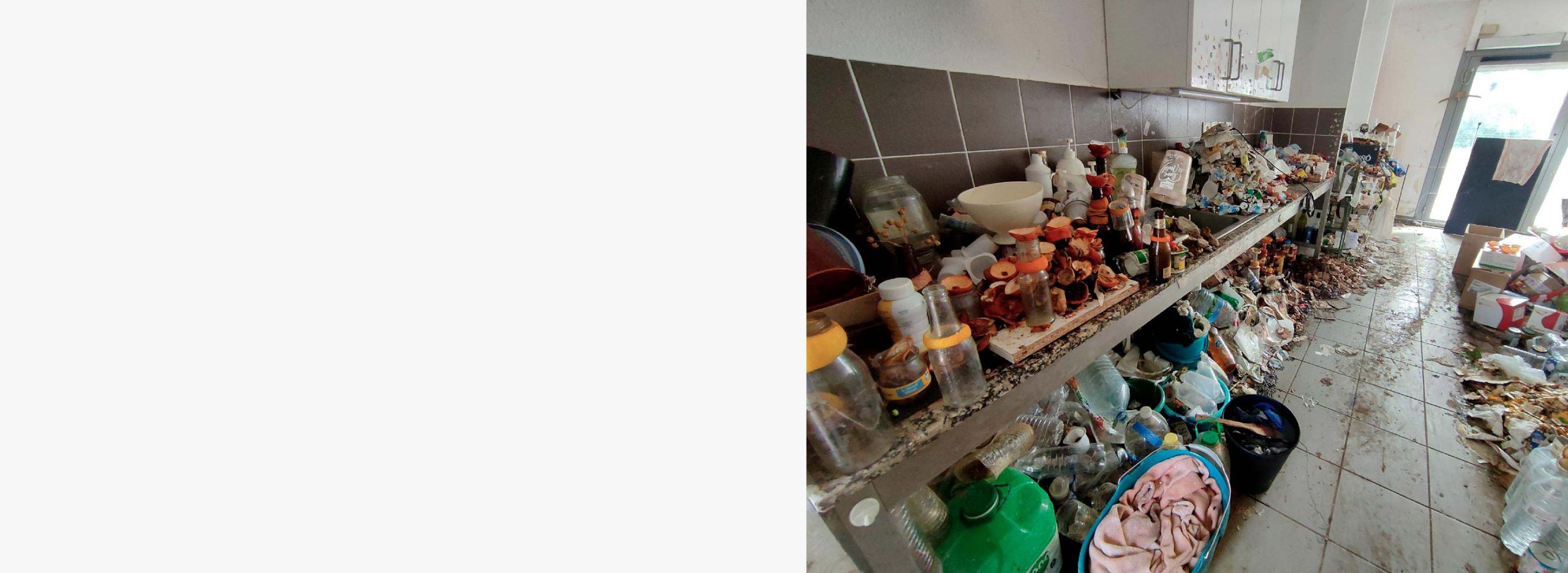

Cuisine et réfrigérateur – couper les sources d’odeurs et d’infestation

Évacuer en premier les déchets alimentaires, boîtes ouvertes, contenants mal fermés et sacs humides

Réfrigérateur. Débrancher, vider, retirer les bacs et clayettes, laver mécaniquement, rincer, puis désinfecter au besoin en respectant le temps de contact

Évier et siphons. Démonter et dégraisser les siphons très encrassés, rincer abondamment

Laisser la pièce ventilée porte entrouverte pour limiter la recondensation

Salle d’eau et WC – remettre l’hygiène de base en service

Déboucher mécaniquement avant toute chimie forte pour maîtriser l’effet produit

Détartrer progressivement, puis nettoyer et désinfecter

Remplacer brosse WC, poubelle et porte-savon si très altérés

Revenir sur les points de contact en fin de chantier

Textiles et literie – décider garder, laver, éliminer

Tri en trois catégories. À conserver s’ils sont intacts et non infestés, à laver à soixante degrés minimum si possible, à éliminer s’ils sont trop souillés ou moisis

Sacs hydrosolubles lorsqu’il y a un doute sanitaire, puis lavage sans re-manipulation

Matelas et sommiers. Si saturés d’odeurs et de taches anciennes ou infestés, l’élimination est souvent la seule option raisonnable

Nuisibles et vecteurs – coordination nécessaire

Punaises, blattes, rongeurs et mouches ne sont pas rares en contexte de Diogène. Un plan efficace combine réduction des sources, pièges, barrières physiques et, si besoin, intervention biocide ciblée.

Agir d’abord sur les causes. Évacuer les déchets organiques, laver les plans, boucher les accès

Laisser des pièges indicateurs en place pour suivre l’efficacité avant de clore le dossier

Si colonie installée, programmer une intervention spécialisée et revenir pour un nettoyage de consolidation après traitement

Certaines zoonoses et risques sanitaires sont documentés dans les guides publics. L’objectif n’est pas d’alarmer, mais de rappeler que les gestes d’hygiène et la séparation des flux réduisent déjà fortement l’exposition.

Odeurs tenaces – agir à la source, aérer, adsorber

Supprimer la source. Vider, nettoyer, rincer, sécher

Aérer progressivement sans déranger les voisins ni créer de courants qui déplacent les poussières

Utiliser des adsorbants inertes comme le bicarbonate ou le charbon actif dans des récipients ouverts après assainissement initial

Méfiance envers les procédés couvrants ou les produits très parfumés qui masquent sans traiter

Les procédés oxydants puissants ne se substituent pas au nettoyage préalable et doivent être maniés par des professionnels lorsque justifiés

Points de droit, consentement et coordination

Consentement et information. Expliquer simplement l’objectif de sécurité et de santé. Demander l’accord pour le tri et l’évacuation, adapter le rythme

Parties communes en copropriété. Protéger le cheminement, prévenir le syndic ou le bailleur si l’évacuation dépasse le seuil d’un logement

Lorsque l’insalubrité est avérée, des dispositifs publics encadrent les mesures correctives et les obligations des différentes parties. Le but est de revenir à un logement sain, pas de sanctionner l’occupant

Traçabilité minimale – garder des preuves utiles sans bureaucratie

Fiche de passage avec date, pièces traitées, anomalies majeures, produits et temps de contact

Relevé photographique avant et après par zone, stocké de façon sécurisée

En cas d’épisode infectieux ou d’exposition spécifique, ajuster la traçabilité pour garder le détail des points de contact renforcés et des fréquences

Après l’intervention – consolider, prévenir, accompagner

Le bionettoyage met fin aux risques aigus et restitue un logement respirable. La consolidation évite la rechute.

Ventiler régulièrement la première semaine, surveiller l’humidité, nettoyer les points de contact une fois par jour pendant quelques jours

Installer des routines simples. Un sac poubelle sorti chaque soir, un balayage hebdomadaire, un linge par semaine, un tri dix minutes par jour

Systèmes de rappel. Notes visibles, minuteur de cuisine, liste de tâches sur le réfrigérateur

Accompagnement sanitaire et social. La réussite passe par des suivis coordonnés. Une évaluation gériatrique ou psychiatrique peut être pertinente si des signes de déclin cognitif, de trouble de l’humeur ou de refus durable d’aide ont été observés

Annexes pratiques – trois checklists prêtes à l’emploi

Checklist A – avant d’entrer dans le logement

Personnes prévenues et rôles répartis

EPI disponibles pour chacun

Équipements marqués par code couleur

Sacs et bacs de tri préparés

Plan du logement ou croquis sur feuille

Appareils électriques identifiés, gaz repéré

Ascenseur et parties communes protégés

Photos d’état initial autorisées et cadrage convenu

Point d’hygiène des mains prêt à l’entrée

Checklist B – pendant l’intervention

Évacuation prioritaire des déchets organiques et humides

Circuit déchets sécurisé jusqu’au point de sortie

Collecteur rigide disponible pour piquants tranchants

Zones traitées dans l’ordre haut vers bas, propre vers sale

Nettoyage, rinçage ou évacuation des résidus, puis désinfection avec respect du temps de contact

Renouvellement des microfibres et des eaux de seaux à fréquence définie

Traçabilité simple remplie en fin de pièce

Checklist C – après l’intervention

Ventilation contrôlée et retour des odeurs vérifié

Plan de routines hebdomadaires fixé avec l’occupant ou l’entourage

Textiles lavés ou déposés en filière adaptée

Pièges indicateurs de nuisibles posés si nécessaire

Rapport succinct partagé aux personnes autorisées

Suivi social et sanitaire coordonné proposé

Foire aux questions utiles

Peut-on tout désinfecter tout le temps

Non. La désinfection n’a de sens qu’après un nettoyage correct et lorsque le risque le justifie. Le produit doit annoncer des allégations d’efficacité vérifiables et le temps de contact doit être respecté. La sur-désinfection est coûteuse, laisse des résidus et n’améliore pas la sécurité si l’étape mécanique a été bâclée.

Que faire si l’on découvre des indices de danger imminent

Arrêter et sécuriser. Couper la source de danger si possible sans s’exposer, évacuer calmement le logement, prévenir les secours si nécessaire. En cas de logement menaçant ruine, d’installations dangereuses ou d’insalubrité grave, se référer aux dispositifs publics compétents.

Quid des odeurs d’urine ou d’ammoniac persistantes

Elles diminuent en agissant d’abord sur la source et en aérant. Si des odeurs fortes persistent malgré le nettoyage, vérifier l’état des supports poreux, la présence de fuites et la ventilation. Les autorités sanitaires soulignent que l’information sur les produits ménagers et leurs risques doit être renforcée, d’où l’intérêt de choisir des produits lisibles et de respecter scrupuleusement les consignes d’emploi.

Et si l’occupant refuse l’aide

Le refus peut faire partie du tableau. Documenter les tentatives, proposer des interventions par petites touches, rechercher des relais de confiance et coordonner avec les professionnels de santé. La littérature met en avant l’intérêt d’une approche graduée centrée sur la sécurité immédiate, plus acceptable qu’une remise à zéro intégrale.

Ce qu’il faut retenir

Un bionettoyage après Diogène se gagne par la méthode, la sécurité et le respect

Le nettoyage mécanique est la base. La désinfection est utile lorsqu’elle est justifiée et appliquée correctement

La traçabilité, même minimale, évite les régressions et soutient l’accompagnement

La réussite durable suppose une coordination entre habitat, santé et social

Références et sources utiles sans liens

Insee, France portrait social, chapitres et tableaux sur les personnes vivant seules selon l’âge, éditions récentes

Insee, Tableaux statistiques sur les ménages par âge et sexe, séries longues

Service public, Logement insalubre et péril, fiches pratiques sur les risques sanitaires et la sécurité du logement

Institut national de recherche et de sécurité, Dossier Risques biologiques en milieu professionnel et recommandations pour la protection des intervenants

Société française d’hygiène hospitalière, Recommandations relatives au bionettoyage et à la traçabilité des opérations d’hygiène

Centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins, Fiches techniques bionettoyage, entretien des surfaces et du linge

Agences régionales de santé, Guides pratiques d’hygiène domestique et repères sur la norme EN 14476 lorsque nécessaire

Clark, Mankikar, Gray, travaux sur la négligence sévère et la description du syndrome de Diogène dans la littérature médicale anglophone

Macmillan, Shaw, publications historiques sur la dégradation sénile des standards de propreté et ses implications en gériatrie

Revues gériatriques et psychiatriques francophones et anglophones, articles de synthèse récents sur le syndrome de Diogène et les approches interdisciplinaires d’accompagnement.

- Créé le .

- Vues : 139