Idées reçues et faits sur le Diogène

Comprendre le syndrome de Diogène demande de dépasser les clichés. Le sujet renvoie à des conditions de vie parfois extrêmes, à des trajectoires personnelles singulières, et à des enjeux de santé mentale, de santé publique et de solidarité. Cette page propose un panorama clair, accessible et utile, pour démêler le vrai du faux, sans sensationnalisme et sans stigmatisation. Elle s’appuie sur des sources reconnues en gériatrie, psychiatrie, gérontologie sociale ainsi que sur des données françaises issues des publications statistiques nationales.

Ce que recouvre réellement le syndrome de Diogène

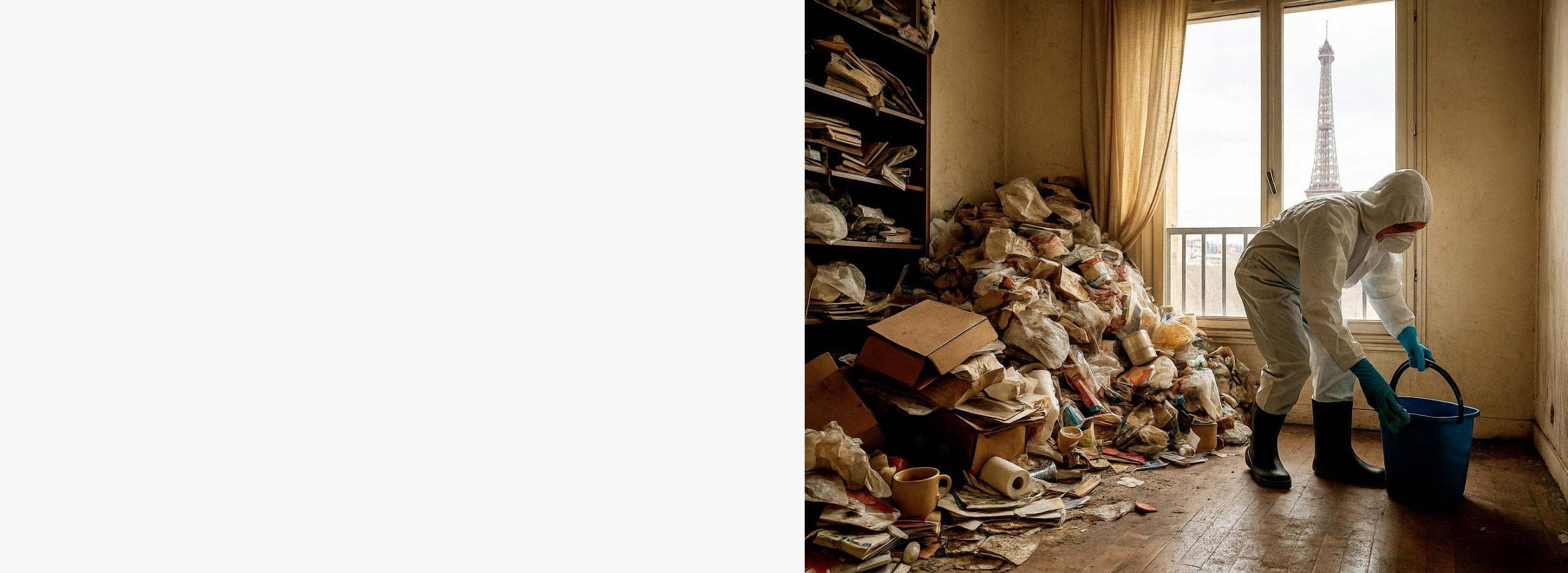

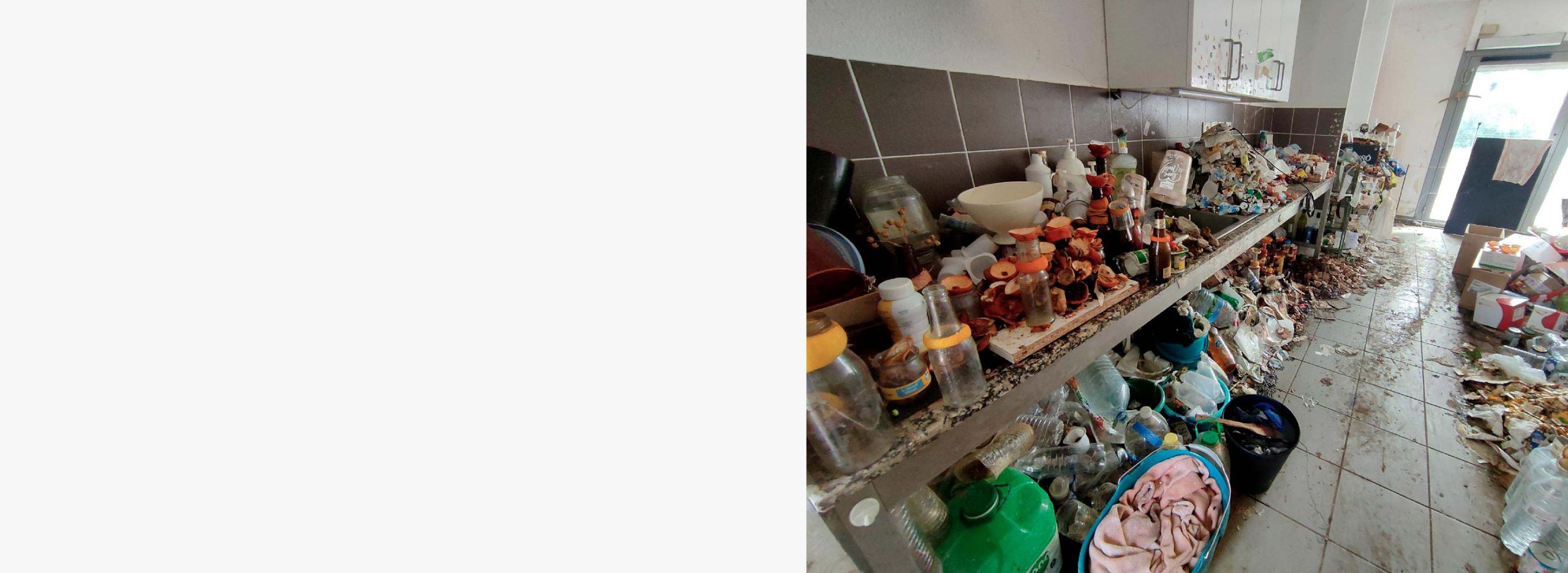

Le terme Diogène désigne un ensemble de signes qui s’observent surtout chez des adultes, souvent âgés, caractérisés par un cumul de facteurs suivants : conditions domestiques très dégradées dites squalor sévère, négligence de soi, retrait social marqué, refus d’aide extérieure et relation particulière aux objets qui peut inclure l’accumulation. Ce tableau n’est pas une simple question de saleté ou d’ordre domestique ; il s’agit d’un phénomène clinique et social complexe.

Dans la littérature scientifique, on distingue souvent deux plans : d’un côté, le squalor domestique sévère, à savoir des conditions d’habitat compromettant la santé et la sécurité ; de l’autre, des comportements et états sous-jacents comme l’isolement, la perte d’insight et parfois des troubles cognitifs ou psychiatriques. Le terme Diogène a été utilisé pour rassembler ce faisceau d’éléments, même s’il ne correspond pas à une entité diagnostique unique dans les classifications internationales actuelles.

Diogène n’est pas listé dans le dsm 5, mais le trouble d’accumulation l’est

Une idée fréquente consiste à confondre Diogène et trouble d’accumulation. Le dsm 5 reconnaît un trouble d’accumulation avec des critères précis : difficulté persistante à se séparer des objets, indépendamment de leur valeur, avec retentissement fonctionnel significatif. Le syndrome de Diogène, lui, n’est pas une catégorie officielle du dsm 5 ; c’est un usage clinique et médico-social pour décrire des situations extrêmes où s’articulent squalor, négligence de soi et isolement. Autrement dit, l’accumulation peut exister dans Diogène, mais elle n’est ni nécessaire ni suffisante pour le définir.

Qui est concerné : pas seulement des personnes très âgées, pas uniquement en ville

Les cas publiés décrivent le plus souvent des personnes âgées, parfois avec démence fronto-temporale, mais la réalité est plus nuancée : des adultes d’âge moyen peuvent être concernés, et la situation n’est pas réservée aux grandes villes. On observe des cas en milieu rural comme en milieu urbain, et les déterminants sont multiformes : trajectoires de santé mentale, événements de vie déstabilisants, pertes relationnelles, difficultés économiques, fragilités cognitives.

Ce qui alimente l’ampleur du phénomène, c’est aussi l’évolution démographique : la France compte une part croissante de personnes âgées résidant à domicile jusqu’à des âges élevés, souvent seules, ce qui peut amplifier l’isolement objectif et subjectif. Les données statistiques nationales montrent qu’une proportion importante des personnes de 65 ans ou plus vit seule, et qu’à des âges très avancés une majorité réside encore à domicile. Ces chiffres ne disent pas Diogène, mais ils éclairent le terrain sur lequel des situations de négligence sévère peuvent se développer.

Les idées reçues les plus courantes passées au crible

Idée reçue : Diogène serait synonyme de saleté volontaire

Fait : la saleté n’est ni un choix simple, ni une faute morale. Les personnes concernées font souvent face à des difficultés de santé mentale, de cognition, d’énergie, d’organisation, et à une perte d’insight qui réduit la perception du risque et du besoin d’aide. La négligence de soi est décrite en gérontologie comme une forme d’auto-négligence pouvant menacer la santé et la sécurité.

Idée reçue : Diogène serait la même chose que le trouble d’accumulation

Fait : l’accumulation n’est qu’une pièce du puzzle. Diogène implique souvent un milieu de vie en squalor, une hygiène compromise, un retrait social et un refus d’aide. Le trouble d’accumulation reconnu par le dsm 5 peut exister sans squalor extrême, et inversement des situations de Diogène peuvent exister sans accumulation massive.

Idée reçue : Diogène ne toucherait que les personnes âgées

Fait : si l’âge avancé est un facteur de risque et un contexte fréquent, des adultes plus jeunes peuvent être concernés. Dans certains cas, un trouble psychiatrique ou un événement majeur précède la dégradation. Les cas de démence fronto-temporale illustrent la dimension neurocomportementale possible, mais la diversité des profils impose de ne pas réduire Diogène à la seule vieillesse.

Idée reçue : Diogène serait rare au point d’être anecdotique

Fait : il n’existe pas d’estimation de prévalence robuste pour Diogène, précisément parce qu’il ne s’agit pas d’un diagnostic standardisé. En revanche, on dispose d’évaluations pour le trouble d’accumulation, avec des estimations de l’ordre de un à deux pour cent des adultes dans certaines études rigoureuses. Les cas de squalor sévère et d’auto-négligence chez les personnes âgées font l’objet de revues montrant une morbidité importante.

Idée reçue : Diogène serait surtout une question de pauvreté

Fait : toutes les strates sociales sont concernées. La pauvreté peut aggraver la situation en limitant l’accès aux ressources ou aux soutiens, mais elle n’est pas une condition nécessaire. Des cas existent chez des personnes au revenu suffisant, lorsque dominent isolement, troubles cognitifs ou psychiatriques, ou difficultés d’organisation sévères.

Idée reçue : il suffit de nettoyer à fond pour résoudre le problème

Fait : un nettoyage, même complet, ne traite ni l’isolement ni les causes sous-jacentes. Sans accompagnement respectueux des besoins de la personne, la situation peut récidiver. L’amélioration passe plutôt par une approche interdisciplinaire : évaluation médicale et cognitive, repérage des comorbidités psychiatriques, soutien social, interventions graduées et suivies dans le temps.

Idée reçue : la famille est toujours responsable

Fait : les proches sont parfois présents et épuisés, parfois absents ou éloignés, et parfois inexistants. Le cœur du problème n’est pas la qualité morale des proches mais les vulnérabilités multiples de la personne, son insight limité et des obstacles structurels à l’aide. Les équipes médico-sociales décrivent des dilemmes éthiques et pratiques récurrents dans l’accompagnement de l’auto-négligence.

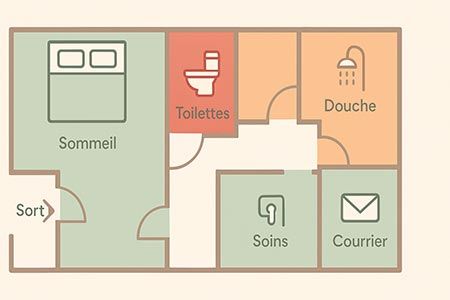

Comment repérer les signaux d’alerte sans stigmatiser

Repérer de manière bienveillante repose sur des indicateurs simples : boîtes aux lettres saturées, odeurs persistantes d’intérieur, déchets visibles ou fenêtres constamment obstruées, repli social marqué, altération de l’hygiène personnelle, présence de nuisibles. Ces signaux ne suffisent pas à eux seuls à poser un diagnostic, mais ils peuvent inviter à chercher le contact avec la personne, à informer les services compétents ou à solliciter un avis médical lorsque la santé ou la sécurité semblent en jeu. Les revues cliniques soulignent l’importance d’une évaluation globale plutôt que d’un jugement sur le seul désordre domestique.

Diogène, auto-négligence et squalor : les différences utiles à connaître

Parler de Diogène, d’auto-négligence et de squalor ne revient pas exactement au même, même si ces notions se recoupent souvent dans la pratique.

– Auto-négligence : incapacité ou refus de satisfaire à des besoins essentiels, avec menace pour la santé et la sécurité. Elle peut inclure la non-adhésion médicale, la dénutrition, l’abandon des tâches ménagères et la perte d’hygiène.

– Squalor domestique sévère : habitat rendu dangereux du point de vue sanitaire et sécuritaire, indépendamment des motifs psychologiques. Ce cadre insiste sur l’état du domicile et les risques objectifs qu’il pose.

– Syndrome de Diogène : regroupement d’éléments incluant squalor, retrait social, refus d’aide et parfois accumulation, utile pour guider l’intervention multidisciplinaire dans des situations extrêmes.

Comprendre ces différences permet d’adapter l’action. On ne mobilise pas les mêmes leviers si l’enjeu principal est une dépression sévère conduisant à la désorganisation, un trouble neurocognitif avec perte d’initiative et de planification, ou un trouble d’accumulation avec attachement intense aux objets.

Ce que dit la recherche sur les facteurs associés

Santé mentale et cognition

Les études font état de comorbidités psychiatriques fréquentes, dont troubles de l’humeur, psychoses et addictions, ainsi que de troubles neurocognitifs. Une association a été décrite avec la démence fronto-temporale à variante comportementale, où le désengagement social, l’inertie et des comportements de collection peuvent coexister.

Isolement social et trajectoires de vie

L’isolement relationnel constitue un terreau important. La proportion élevée de seniors vivant seuls en France rappelle l’importance d’actions de proximité, du repérage communautaire et de dispositifs de visite ou d’aide à domicile. Sans confondre solitude et Diogène, la présence d’un réseau humain constitue un facteur protecteur.

Accumulation et compulsion

Le trouble d’accumulation, lorsqu’il est présent, a une prévalence de l’ordre de un à deux pour cent dans certaines études populationnelles postérieures au dsm 5. Ce trouble n’est pas synonyme de squalor, mais peut y contribuer indirectement par l’encombrement extrême des pièces, la perte d’accès aux équipements et l’impossibilité d’assurer la propreté.

Conséquences possibles sur la santé et la sécurité

La littérature signale des risques de chutes, d’infections, de dénutrition, d’exacerbation de maladies chroniques et de risques domestiques comme l’incendie ou l’intoxication. Le squalor peut également compromettre l’accès aux soins et la continuité du suivi. L’enjeu est sanitaire et social, avec des trajectoires de soins souvent tardives et des hospitalisations en urgence, d’où l’importance d’un repérage précoce et d’une approche graduée et soutenue.

Approcher la situation avec respect et efficacité

Principes à garder en tête

– Prendre le temps : la relation de confiance se construit progressivement.

– Proposer, pas imposer : offrir des options, écouter les priorités de la personne, reconnaître sa liberté.

– Soutenir la capacité d’agir : valoriser chaque petite amélioration fonctionnelle.

– Évaluer globalement : santé physique, cognition, humeur, douleurs, ressources sociales, budget, mobilité.

– Mobiliser un réseau : médecin traitant, infirmiers, travailleurs sociaux, services municipaux, associations, proches, tuteur ou curateur le cas échéant.

Ces principes sont cohérents avec les recommandations issues des revues sur l’auto-négligence et le squalor sévère.

Étapes typiques d’une intervention coordonnée

Repérage et premier contact : privilégier une entrée respectueuse, proposer un échange et une visite si la personne l’accepte.

Évaluation médicale et sociale : dépistage des urgences sanitaires, évaluation cognitive si besoin, mesure des risques domestiques, identification des aides possibles.

Plan d’action co-construit : définir avec la personne des objectifs réalistes, prioriser la sécurité de base, organiser des visites régulières.

Interventions graduées : petites tâches ciblées, rétablissement de l’accès à l’eau et aux sanitaires, réduction progressive des obstacles physiques, accompagnement administratif si nécessaire.

Suivi : la durabilité prime sur la vitesse ; il s’agit de consolider un environnement vivable et les liens humains.

Ces étapes reflètent ce que décrivent les synthèses internationales sur l’auto-négligence des aînés et sur la prise en charge du squalor.

Foire aux questions

Diogène est-il une maladie ou un style de vie

C’est un ensemble de manifestations sévères qui compromettent la santé, la sécurité et la dignité. Certaines personnes peuvent affirmer aller bien, mais la perte d’insight est fréquente, ce qui rend essentielle une évaluation clinique et sociale.

Faut-il tout vider d’un coup

Une vidange brutale peut être traumatisante, voire contre-productive. Les revues insistent sur l’accompagnement relationnel et sur des actions proportionnées aux risques. L’objectif est de restaurer des conditions de vie sûres et la continuité des soins, pas de punir.

Existe-t-il un lien avec la démence

Des cas de Diogène ont été décrits dans la démence fronto-temporale, mais ce n’est ni la seule cause ni la règle générale. Chaque situation est singulière ; un avis spécialisé peut être nécessaire.

L’accumulation suffit-elle à parler de Diogène

Non. L’accumulation est une dimension possible, mais Diogène implique surtout un effondrement de l’organisation de la vie quotidienne et du logement, avec retrait social et refus d’aide.

Peut-on prévenir ces situations

La prévention passe par le maintien des liens, l’accès aux soins, la détection précoce des fragilités, des visites à domicile et un soutien aux aidants. Les données nationales sur la vie seule des seniors rappellent l’intérêt des politiques locales de proximité.

Pour les proches, voisins et professionnels : gestes concrets qui aident

– Adopter un langage non jugeant : parler de sécurité, de confort, d’énergie, de santé, plutôt que de propreté ou de faute.

– Proposer des choix : quelles actions seraient les plus acceptables cette semaine ; où se situe la gêne principale ; que faudrait-il pour que la cuisine soit à nouveau utilisable.

– Identifier les priorités de sécurité : circulation dans les pièces, accès à l’eau, aux wc, à la literie, limitation des risques d’incendie.

– Documenter objectivement : photos avec accord, observations factuelles, inventaire des risques et des capacités conservées, pour guider l’équipe et éviter les malentendus.

– Coordonner : partager une information utile entre intervenants, avec respect de la confidentialité.

Ces gestes traduisent les principes retenus dans les synthèses sur l’auto-négligence : respect, gradation, alliance, sécurité.

Ce que la recherche ne dit pas encore

Il manque des données robustes sur la fréquence exacte des situations Diogène, sur les trajectoires à long terme et sur l’efficacité comparative des différents modes d’intervention. La hétérogénéité des profils, l’absence de définition diagnostique standardisée et la diversité des contextes sociaux rendent la recherche difficile. Des progrès existent toutefois : instruments d’évaluation de l’auto-négligence, essais et retours d’expérience sur les interventions communautaires, meilleure compréhension des liens avec les troubles cognitifs.

Enjeux éthiques : autonomie, protection et consentement

Accompagner une personne en situation de Diogène met en tension plusieurs principes : respect de l’autonomie, prévention des risques graves, protection des tiers, obligations de santé publique et cadre légal local. L’approche recommandée est proportionnée : tenter l’alliance, rechercher le consentement éclairé, ne recourir à des mesures contraignantes qu’en cas de péril manifeste et selon les procédures en vigueur. La littérature internationale insiste sur le discernement clinique et sur l’argumentation au cas par cas.

Résumé utile

– Diogène n’est pas un simple désordre ménager, mais un ensemble de manifestations sévères mêlant squalor, négligence de soi, retrait social et refus d’aide.

– Le trouble d’accumulation est reconnu par le dsm 5 ; Diogène ne l’est pas et reste une construction clinique utile pour guider l’action.

– Tous les âges adultes peuvent être concernés, avec une fréquence accrue chez les personnes âgées vivant seules et cumulant fragilités.

– Les réponses efficaces sont graduées, relationnelles, interdisciplinaires et centrées sur la sécurité et la dignité.

– Le nettoyage seul ne suffit pas ; l’accompagnement humain et l’évaluation clinique sont essentiels.

Références utilisées pour cette page

Insee

– Personnes vivant seules dans leur logement selon l’âge et le sexe, données 1990 à 2022, mise à jour 2025.

– Seniors, Insee Références, chapitre conditions de vie et logement, dernière édition disponible.

Sources académiques et professionnelles

– Snowdon j, severe domestic squalor, International Psychogeriatrics, revue de littérature.

– Le syndrome de Diogène : description clinique et conduite à tenir, article de synthèse clinique en langue française.

– Cipriani g et collaborateurs, diogenes syndrome in patients suffering from dementia, revue et cas cliniques.

– Articles et chapitres sur l’auto-négligence des personnes âgées, synthèses méthodiques et instruments d’évaluation.

– American psychiatric association, dsm 5 : critères du trouble d’accumulation, synthèses professionnelles.

- Créé le .

- Vues : 122