Comprendre le diogène à Paris et en Île-de-France

Pourquoi parler de diogène ici et maintenant

Dans une région dense, coûteuse et inégalitaire comme l’Île-de-France, la question du diogène n’est ni anecdotique ni marginale. Elle touche des personnes mais aussi des immeubles, des voisinages, des syndics, des bailleurs et des services publics. Entre vieillissement de la population, progression des personnes vivant seules, pression sur le logement et isolement relationnel, le terreau francilien réunit plusieurs facteurs qui compliquent la prévention et la prise en charge. Cet article propose un repère clair et utile pour comprendre le phénomène, identifier les signaux d’alerte, distinguer les idées reçues des réalités cliniques, et connaître les démarches possibles à Paris et en Île-de-France, sans parti pris commercial.

Ce que recouvre le terme diogène

Le mot diogène renvoie à un ensemble de situations où se mêlent incurie domestique, accumulation d’objets, repli social et refus d’aide. L’expression a été forgée dans les années soixante-dix par des gériatres britanniques qui décrivaient des personnes âgées hospitalisées dans un état d’extrême négligence de soi et du domicile. Depuis, la littérature distingue plusieurs dimensions clés.

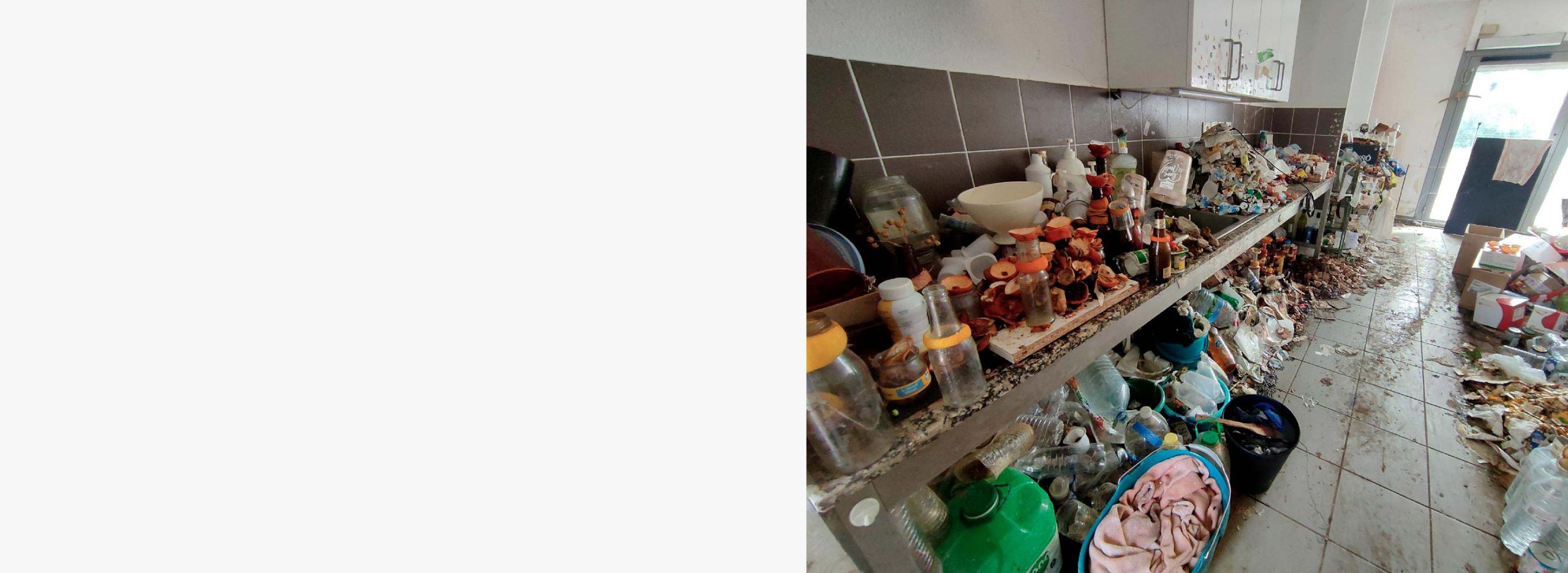

Négligence sévère de l’hygiène personnelle et de l’environnement domestique

Accumulation d’objets hétéroclites avec obstruction des espaces de vie

Isolement marqué et retrait des interactions sociales

Faible demande d’aide, déni ou indifférence au risque

Le diogène n’est pas un simple synonyme de syllogomanie, c’est-à-dire l’accumulation compulsive. On peut accumuler sans incurie extrême, et inversement vivre dans une grande négligence sans compulsion d’entassement. La clinique du diogène combine des éléments qui, ensemble, exposent la personne et l’entourage à des risques sanitaires et sécuritaires. Certaines équipes francophones proposent une lecture pratique reposant sur un critère principal, l’absence de demande d’aide vers les acteurs médico-sociaux, associé à des critères secondaires portant sur la relation aux objets, au corps et aux autres. Cette approche vise à mieux repérer les situations où une coordination sanitaire et sociale s’impose.

Démêler les idées reçues

Ce n’est pas une question d’ordre moral

Les logements marqués par le diogène peuvent choquer par l’odeur, la saleté ou la désorganisation. Réduire le problème à un manque de volonté ou à un défaut de civisme masque la complexité clinique. Le diogène est souvent lié à des vulnérabilités psychiques, neurologiques ou sociales, et son traitement dépasse largement le registre de la culpabilisation.

Ce n’est pas réservé aux personnes âgées

Même si l’on observe davantage de cas chez les personnes très âgées, notamment en lien avec la solitude, des situations concernent aussi des adultes plus jeunes. Les profils sont variés et les trajectoires de vie souvent marquées par des ruptures, des deuils, des traumatismes ou des maladies psychiatriques. Les connaissances disponibles s’appuient surtout sur des cas repérés par les services, plus que sur des enquêtes en population générale, ce qui limite les conclusions sur une éventuelle prévalence globale.

Le philosophe antique n’explique pas tout

Le nom diogène fait référence à Diogène de Sinope, figure du cynisme antique, plus pour l’image d’ascétisme et de retrait social que pour une correspondance clinique exacte. Prendre ce nom au pied de la lettre entretient des malentendus. Le diogène contemporain n’est ni un choix philosophique ni un idéal de frugalité, mais une situation de vulnérabilité et de risque.

Qui est concerné en Île-de-France

Un territoire où la solitude progresse

L’Île-de-France connaît une hausse tendancielle des ménages d’une seule personne. Les projections régionales indiquent que la part de personnes seules progresse dans chacun des départements, avec une baisse de la taille moyenne des ménages à l’horizon des prochaines décennies. Ces évolutions résultent du vieillissement démographique, des parcours résidentiels et des coûts du logement. Elles constituent un contexte de fragilité potentielle pour des personnes qui, en cas d’événement de vie ou de trouble de santé, se retrouvent sans entourage proche au quotidien.

Des seniors nombreux et souvent à domicile

En France, les seniors représentent une part importante de la population et la très grande majorité des personnes de plus de 80 ans vivent à domicile, la solitude y étant plus fréquente. Une fraction élevée des femmes de 80 ans ou plus réside seule, avec un différentiel notable entre sexes. Vivre seul n’implique pas diogène, mais l’isolement amplifie les risques de non repérage, de retard de soins et de dégradation du logement.

Isolement relationnel et vulnérabilités sociales

Au-delà de la cohabitation, l’isolement se mesure aussi par la rareté des contacts. Une proportion non négligeable de personnes déclare peu ou pas de relations régulières, un facteur aggravant quand surviennent des difficultés de santé mentale, cognitives ou financières. En Île-de-France, un niveau de pauvreté supérieur à la moyenne nationale ajoute une couche de vulnérabilité pour certaines catégories de ménages.

Signes d’alerte pour l’entourage et le voisinage

Le diogène s’inscrit rarement dans un événement isolé. C’est plutôt une accumulation de petits signaux qui, mis bout à bout, dessinent un risque grandissant.

Boîte aux lettres saturée, colis et plis non retirés

Odeurs persistantes d’ammoniac, de nourriture avariée, de moisi ou de fumée

Mouches, nuisibles, traces visibles de suintements ou d’écoulements sous la porte

Déchets, journaux, objets empilés bloquant l’accès aux pièces

Absence répétée à des rendez-vous, refus d’ouvrir, réponses agressives ou indifférentes

Factures impayées de longue date, coupures d’énergie, dysfonctionnements de ventilation

Déclenchements de détecteurs ou interventions de pompiers pour départs de feu mineurs

Ces éléments ne suffisent pas à eux seuls pour conclure à un diogène, mais leur répétition doit alerter et inviter à documenter factuellement la situation.

Quels risques pour la personne et l’immeuble

Risques sanitaires individuels

La littérature internationale associe le diogène à une exposition accrue aux infections cutanées et respiratoires, à la dénutrition, aux chutes et aux intoxications accidentelles. Lorsque des troubles cognitifs ou psychiatriques coexistent, la non-adhésion aux soins et le déni du danger aggravent le pronostic. Le recours tardif aux services de santé est fréquent, souvent à l’initiative d’un voisin, d’un syndic ou d’un service municipal.

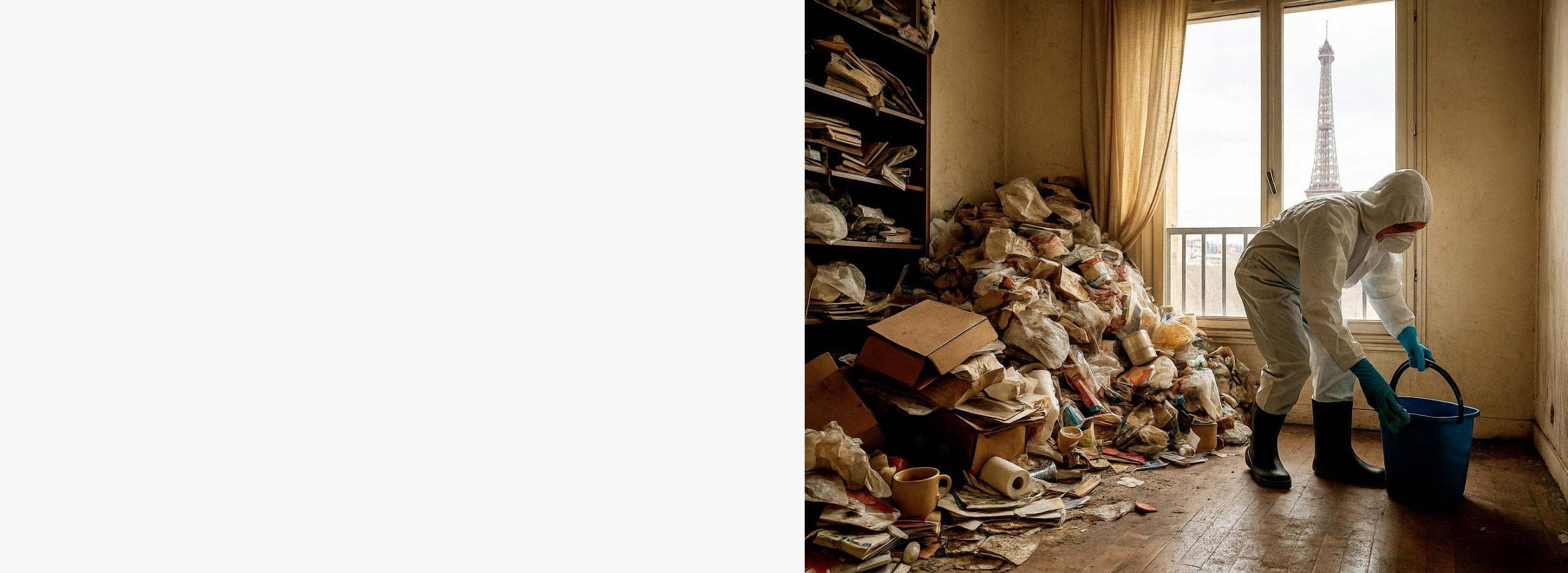

Risques collectifs et structurels

Dans un immeuble francilien, l’entassement et l’insalubrité peuvent favoriser les nuisibles, dégrader les parties communes, obstruer les ventilations, augmenter les risques d’incendie et compromettre l’évacuation. Les services techniques peuvent relever des désordres de sécurité électrique, de gaz ou de structure. À Paris, l’encombrement excessif d’un logement fait partie des motifs de signalement technique.

Ce que disent les connaissances scientifiques

Un savoir fait d’études de cas et de séries cliniques

La notion de diogène a émergé à partir d’observations cliniques, puis de séries de patients hospitalisés pour auto-négligence majeure. Cette généalogie explique que nos chiffres reflètent surtout des cas repérés par les systèmes de soins, et non la réalité silencieuse. Plusieurs revues insistent sur cette limite méthodologique, invitant à la prudence sur toute estimation en population générale.

Points d’accord utiles au repérage

Malgré l’hétérogénéité, convergent quatre constats utiles au terrain

Fréquence accrue chez les personnes âgées, souvent vivant seules

Comorbidités psychiatriques fréquentes, mais non constantes

Trajectoires marquées par des événements de vie déstabilisants

Demande d’aide faible ou absente, voire refus des interventions

Ces éléments, s’ils ne suffisent pas à poser un diagnostic formel, aident à organiser le repérage et l’orientation.

La grille francophone pour agir

Dans l’espace francophone, des cliniciens ont proposé une définition opérationnelle qui place au centre l’absence de demande d’aide, associée à une relation problématique aux objets, au corps et aux autres. Cette grille, adoptée par divers professionnels, sert de langage commun pour évaluer la gravité, hiérarchiser les urgences et bâtir une réponse graduée. Elle n’est pas unanimement consacrée par toutes les écoles, mais elle facilite la coordination entre champs sanitaire, social et habitat.

Cadre public en Île-de-France et voies de signalement

Habitat indigne et insalubre

En droit français, l’insalubrité caractérise un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, du fait de l’état du logement ou des conditions d’occupation. La présence de déchets, d’humidité, d’absence d’aération, de défaillances électriques ou de gaz peut justifier une procédure. Les dispositifs publics détaillent les critères et les démarches pour saisir les services compétents. Au niveau régional, l’Agence régionale de santé Île-de-France publie des ressources destinées aux particuliers, aux professionnels et aux élus, notamment sur les risques et les circuits d’alerte. Paris dispose d’outils dédiés via son service technique de l’habitat. Un plan parisien de lutte contre l’habitat indigne a été lancé pour renforcer la détection et le traitement des situations.

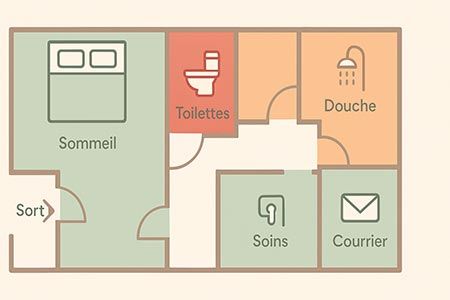

Où s’adresser à Paris

Service technique de l’habitat de la Ville de Paris pour les désordres bâtimentaires, dont l’encombrement excessif. La Ville propose un formulaire de signalement et un parcours d’orientation pour identifier le bon interlocuteur selon la nature du désordre.

Pour des souillures de l’espace public liées à des situations de détresse, le centre d’appel municipal 3975 est indiqué dans les procédures de la Ville.

En cas de détresse sociale sans abri, le numéro national 115 fonctionne en continu et oriente vers les dispositifs d’hébergement d’urgence.

Pour le reste de l’Île-de-France

Selon les territoires, la saisine peut passer par la mairie, l’intercommunalité, l’ARS ou une plateforme d’accompagnement au signalement. Les agences départementales d’information sur le logement proposent une information juridique neutre sur le logement et les critères de décence, utile aux locataires comme aux bailleurs.

Comment agir en tant que proche, voisin, syndic ou bailleur

D’abord, évaluer sans se mettre en danger

Éviter les affrontements et les injonctions morales

Noter factuellement les signes observés et leur fréquence

Vérifier les risques immédiats d’incendie, de fuite de gaz, d’effondrement ou de présence de nuisibles

Préserver la confidentialité et la dignité de la personne

En cas d’urgence patente, contacter les services d’urgence ou la mairie selon la nature du danger

Ensuite, ouvrir la porte de l’aide

Proposer une aide concrète plutôt qu’une critique générale

Chercher l’accord sur un point limité, par exemple libérer un accès, sécuriser la cuisine ou la chambre

Mobiliser le médecin traitant, l’infirmier ou l’assistant social si le lien existe

Informer sobrement des démarches possibles en cas d’insalubrité avérée

Avec un syndic ou un bailleur

Activer la procédure interne en cas de nuisances, d’inondations, d’odeurs, de risques électriques ou d’incendie

Documenter les incidents, photos datées, constats d’huissier si nécessaire

Travailler avec la mairie et l’ARS en cas de risques sanitaires ou structurels

Favoriser les solutions graduées et les délais raisonnables quand la sécurité est assurée, pour préserver la relation et éviter les escalades contentieuses

Les étapes d’une intervention respectueuse et efficace

1. Sécuriser le périmètre

Avant toute action, la priorité est d’écarter le danger immédiat. Couper une alimentation électrique défectueuse, faire vérifier une fuite de gaz, assurer une aération minimale, prévenir les pompiers si un risque d’incendie est identifié. La sécurité collective prime, y compris contre l’avis de la personne lorsque le danger est objectivement caractérisé.

2. Établir un contact fiable

Le lien se construit dans la durée. Un interlocuteur stable, quelques règles simples, des rendez-vous tenus et une confidentialité respectée facilitent l’adhésion. Le refus initial est fréquent et ne doit pas décourager. Les personnes en diogène expriment souvent des mécanismes de défense qui protègent leur fragile équilibre.

3. Évaluer les besoins sanitaires et sociaux

Le repérage d’une dénutrition, d’une déshydratation, de plaies ou de troubles cognitifs impose un relais médical. Sur le plan social, l’absence de ressources, de droits ouverts ou de domiciliation freine l’accès aux dispositifs. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale peuvent orienter vers les aides, la domiciliation ou les services à domicile.

4. Définir un plan minimal et réaliste

Plutôt que viser une remise en état totale en une seule fois, il est souvent plus efficace d’avancer par étapes concrètes et limitées. Sécuriser les circulations, libérer l’accès à l’évier et aux sanitaires, évacuer les biodéchets, traiter les nuisibles, rétablir un point d’eau et une ventilation. Chaque étape réussie augmente la confiance et l’acceptation d’un pas suivant.

5. Prévenir la rechute

Sans accompagnement, le risque de reconstitution rapide des accumulations est élevé. L’enjeu est d’installer des routines durables, un filet relationnel minimal, un suivi médical et social. Un voisin bienveillant, un gardien d’immeuble, un infirmier ou un travailleur social peuvent former un maillage de veille non intrusif.

Facteurs franciliens qui compliquent la prise en charge

Densité urbaine et cohabitation verticale

En habitat collectif, un diogène non repéré irradie vite les étages voisins. Les canalisations anciennes, les gaines techniques partagées et les réseaux d’aération interconnectés multiplient les voies de propagation d’odeurs, d’humidité ou de nuisibles. Les coûts d’intervention pour désinsectiser ou désouriser plusieurs cages d’escalier pèsent sur les copropriétés.

Petites surfaces et suroccupation ponctuelle

L’Île-de-France compte une proportion importante de petits logements anciens. Dans ces volumes réduits, l’accumulation obstrue rapidement les issues et rend les pièces inhabitables. En cas de suroccupation ponctuelle par des proches ou au gré de locations informelles, le désordre s’amplifie et les conflits s’aiguisent.

Inégalités de revenus et charges de logement

Le poids du loyer ou des charges sur les budgets modestes laisse peu de marge pour entretenir, réparer, aérer, renouveler les équipements ménagers. Les retards de paiement entraînent des tensions avec le bailleur et un repli supplémentaire de la personne, qui évite le contact et ne signale plus les pannes. Les indicateurs régionaux rappellent l’ampleur des écarts de pauvreté selon les départements franciliens.

Prévenir plutôt que guérir

Tisser des liens avant la crise

Un immeuble vivant se repère aux petits signes d’attention. Dire bonjour, prendre des nouvelles, noter la disparition anormale d’un voisin fragile, voilà des gestes simples qui, accumulés, forment un filet de sécurité. En cas d’hospitalisation, proposer de relever le courrier ou d’aérer ponctuellement peut éviter une dégradation rapide du logement.

Outiller les acteurs de proximité

Syndics, bailleurs sociaux, gardiens, associations, médecins traitants et pharmaciens sont des relais essentiels. Les ressources publiques disponibles détaillent les circuits d’alerte et donnent des repères santé environnement utiles pour documenter une situation et savoir quand transmettre.

Soutenir la santé mentale et cognitive

Le diogène n’est pas réductible à un trouble unique. Cependant, dépister une dépression, un deuil compliqué, un syndrome dysexécutif ou une psychose permet d’ajuster l’accompagnement. Un suivi régulier, même minimal, peut changer la trajectoire. L’objectif n’est pas la perfection domestique mais la réduction durable des risques.

Questions fréquentes

La personne refuse toute aide, que faire

Le refus est courant. Tant que l’intégrité physique de tiers n’est pas menacée, la contrainte a peu de chances de produire un résultat durable. Documenter, proposer une aide concrète et limitée, signaler si un risque sanitaire ou structurel apparaît, et revenir sans dramatiser sont des stratégies plus efficaces. En cas de menace grave et immédiate, l’alerte aux services compétents s’impose.

Comment distinguer accumulation et diogène

L’accumulation concentre le problème sur la relation aux objets. Le diogène implique en plus une négligence de soi et de l’habitat, une dimension de retrait social et un faible recours à l’aide. Beaucoup de situations relèvent d’un continuum, ce qui justifie une évaluation pluridisciplinaire.

Existe-t-il des chiffres précis en France

Les études disponibles portent surtout sur des patients repérés par les systèmes de soins, souvent âgés et vivant seuls. Elles ne permettent pas d’estimer solidement une prévalence en population générale. Cette prudence est partagée par les revues internationales, qui insistent sur la forte hétérogénéité des cas publiés.

Qui contacter en cas d’insalubrité à Paris

Pour des désordres dans l’habitat, s’orienter vers le service technique de l’habitat. Pour des souillures répétées dans l’espace public, contacter le 3975. En situation de détresse sociale, composer le 115, accessible en continu. Des plateformes de signalement accompagnent aussi les démarches selon le territoire.

Checklist opérationnelle à Paris et en Île-de-France

Sécurité immédiate vérifiée, risques documentés

Faits consignés avec dates, photos si possible

Premier contact apaisé, proposition d’un geste utile et limité

Si nécessaire, appel au médecin traitant, au centre communal d’action sociale ou à un travailleur social

En cas d’insalubrité ou de désordre technique, signalement municipal ou via la plateforme dédiée de votre territoire

Actions graduées pour sécuriser les accès, l’eau, l’électricité, la ventilation

Plan de suivi pour éviter la rechute, avec un référent de confiance dans la durée

L’essentiel à retenir

Le diogène est une situation complexe où s’entremêlent incurie domestique, accumulation, retrait social et refus d’aide

À Paris et en Île-de-France, la progression des personnes seules et l’isolement relationnel constituent un contexte de vulnérabilité, sans que la solitude suffise à expliquer le diogène

La prévention passe par la veille de proximité, des gestes concrets, des démarches graduées et le recours aux services compétents lorsque des risques apparaissent

Les connaissances restent surtout issues de cas repérés par les systèmes de soins, ce qui impose de la prudence sur les chiffres globaux

Une intervention respectueuse, centrée sur la réduction des risques et la dignité, favorise des résultats durables

Sources et références, sans liens

Insee, personnes vivant seules selon l’âge et le sexe, séries récentes et historiques

Insee, seniors et modes de vie des 65 ans et plus, publications de synthèse

Insee, relations sociales et fréquence des contacts, enquêtes récentes et analyses antérieures

Insee, projections de ménages en Île-de-France et évolution des ménages d’une personne

Insee, repères sur l’Île-de-France et indicateurs de pauvreté

Ville de Paris, lutte contre l’insalubrité et informations du service technique de l’habitat

Agence régionale de santé Île-de-France, habitat indigne et repères santé environnement

Préfecture de la région d’Île-de-France, plan parisien de lutte contre l’habitat indigne

Service public, cadre juridique de l’habitat insalubre ou indigne

Plateformes territoriales d’accompagnement au signalement logement

Informations sur le 3975, numéro d’appel de la Ville de Paris, et sur le 115, numéro d’urgence sociale

Publications cliniques fondatrices sur la négligence sévère en gériatrie dite diogène

Revues internationales sur l’hétérogénéité des cas et les limites méthodologiques des estimations

Revue systématique francophone et travaux cliniques sur les profils types et la conduite à tenir

Travaux francophones proposant une définition opérationnelle centrée sur l’absence de demande d’aide et trois registres secondaires

- Créé le .

- Vues : 65