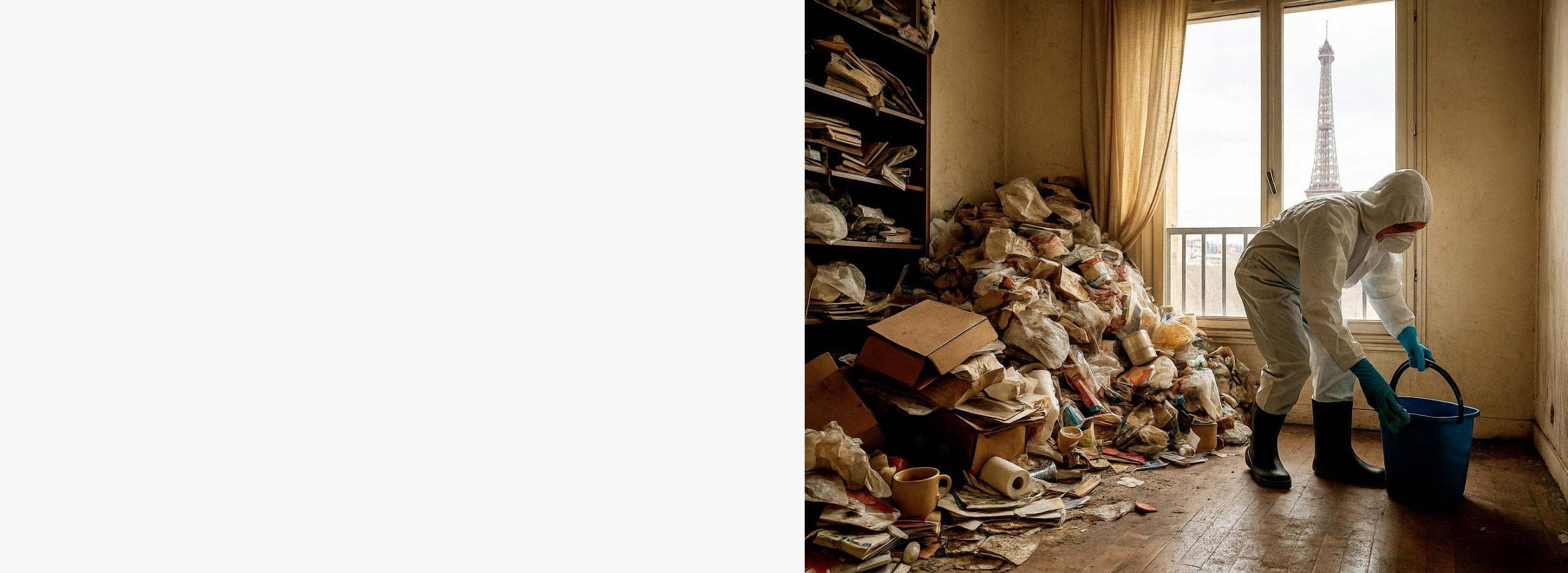

Nettoyage et désinfection après Diogène à Paris

Pourquoi parler du nettoyage après Diogène, ici à Paris

À Paris, des situations d’habitat très encombré, insalubre ou saturé d’objets surviennent dans des logements parfois exigus, au sein d’immeubles anciens, mitoyens et denses. Le contexte local compte beaucoup. Un ménage parisien sur deux est composé d’une seule personne et près d’un quart des habitants ont 60 ans ou plus. La vie seule, l’isolement social, le vieillissement, les logements de petite taille et la rotation résidentielle contribuent à rendre ces situations plus fréquentes et plus visibles. S’y ajoutent des enjeux de voisinage, de sécurité incendie et de santé environnementale qui concernent les occupants mais aussi les copropriétés et les services publics.

Cet article propose une feuille de route claire et sans jugement pour organiser un nettoyage et une désinfection après Diogène dans la capitale. L’objectif est d’aider familles, proches, syndics, travailleurs sociaux, soignants et occupants à comprendre, planifier et agir de manière sécurisée, proportionnée et respectueuse des personnes.

Comprendre le syndrome de Diogène et les situations proches

Le terme Diogène n’est pas un diagnostic officiel des classifications psychiatriques. Il désigne en pratique un faisceau de manifestations où se combinent, à des degrés divers, un rapport inhabituel aux objets, un défaut extrême d’auto-soin et d’entretien du logement, un retrait social et l’absence de demande d’aide malgré des besoins majeurs. La littérature francophone et internationale décrit des formes dites primaires, sans pathologie associée identifiée, et des formes secondaires, liées à des troubles neurocognitifs, psychiatriques ou à des événements de vie. D’autres termes se croisent, comme désordre d’accumulation pathologique ou self-neglect chez la personne âgée.

Deux clarifications utiles pour préparer un nettoyage.

Diogène n’est pas synonyme de simple accumulation. L’enjeu n’est pas le volume d’objets en soi, mais le retentissement sur l’hygiène, la salubrité, la sécurité et la vie quotidienne.

Intervenir sans tenir compte de la personne et de ses fragilités augmente le risque de rechute. Le nettoyage n’est qu’un volet. La réussite tient à l’alliance et à l’accompagnement social et médical dans la durée.

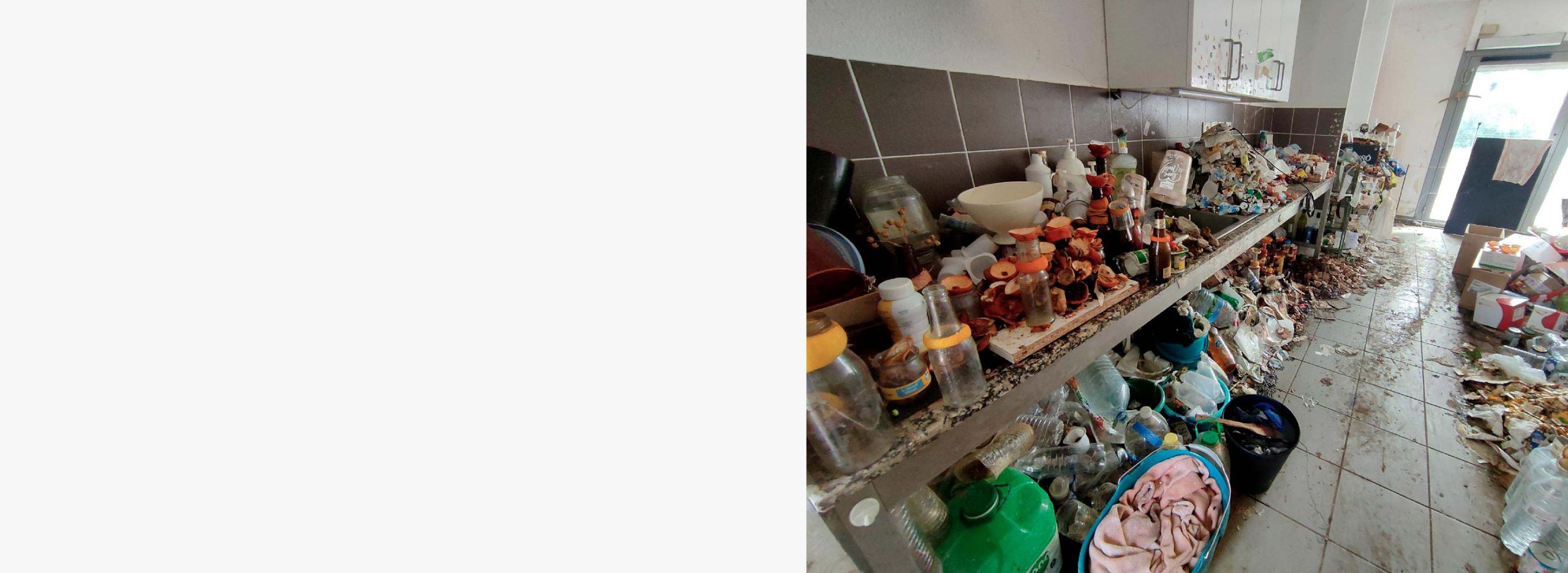

Risques sanitaires et sécuritaires à anticiper

Un logement très encombré et insalubre cumule des risques pour la santé et la sécurité.

Risques infectieux et biologiques. Déchets alimentaires, matières organiques, eau stagnante, poussières et moisissures favorisent la prolifération de micro-organismes. Les surfaces souillées et les textiles contaminés augmentent l’exposition aux agents biologiques.

Infestations. La capitale a connu une recrudescence d’infestations de punaises de lit et d’autres nuisibles. Dans un logement saturé, la détection est plus tardive et la lutte plus complexe.

Risques respiratoires et cutanés. L’humidité, les moisissures, les particules et les irritants peuvent déclencher ou aggraver des troubles respiratoires et cutanés.

Risques chimiques. Certains mélanges de produits d’entretien, l’ammoniac concentré émis par des urines anciennes, les solvants, ou encore des aérosols mal utilisés exposent à des irritations et intoxications.

Risques de chute, de blessure et d’incendie. Le désordre limite les circulations, bloque les issues, surcharge les circuits électriques et accroît les départs et la propagation d’incendie.

Retentissement psychosocial. Honte, évitement, isolement et conflits de voisinage s’aggravent tant que l’environnement reste dangereux.

L’évaluation préalable doit rechercher ces éléments de manière structurée, avec un regard de réduction des risques. Mieux vaut documenter et prioriser ce qui met en jeu la sécurité immédiate puis traiter le reste selon un plan graduel.

Cadre français et parisien de l’insalubrité et des recours

En France, l’habitat insalubre ou indigne recouvre des situations où le logement porte atteinte à la santé ou à la sécurité de ses occupants ou du voisinage. À Paris, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, la Ville et les services préfectoraux interviennent selon la gravité et la nature des risques. Le service public détaille les recours possibles, les procédures d’insalubrité et de péril, et les obligations respectives des propriétaires et des occupants. Dans les copropriétés, les syndics jouent un rôle pivot pour déclencher les démarches adaptées et organiser des interventions sécurisées dans les parties privatives avec le consentement de l’occupant ou sur décision administrative lorsque les conditions légales sont réunies.

L’existence d’une situation après Diogène ne signifie pas nécessairement procédure d’insalubrité. Toutefois, quand des risques sévères sont établis, il est important d’agir dans le cadre prévu, de protéger les personnes et de conserver des traces des évaluations et des actions menées.

Principes éthiques et relationnels avant toute intervention

Respect et non-stigmatisation. Les termes employés et la posture des intervenants comptent autant que les techniques. On évite les remarques culpabilisantes.

Consentement et alliance. Dans la mesure du possible, on co-construit le plan avec l’occupant. À défaut, on mobilise les dispositifs de protection adéquats via les professionnels compétents.

Proportionnalité. On cible d’abord les zones critiques pour la sécurité et l’hygiène, plutôt que de viser un résultat esthétique immédiat.

Confidentialité. La discrétion limite la stigmatisation dans l’immeuble et protège la vie privée.

Organisation pas à pas d’un nettoyage et d’une désinfection après Diogène

1. Pré-diagnostic documenté

Recueillir les informations utiles. Santé de l’occupant, présence d’animaux, d’électricité, d’eau, de sources potentielles de contamination biologique, de signes d’infestations.

Visite de repérage avec équipements minimaux. Gants à usage unique, surblouse, protection respiratoire adaptée au niveau de poussières et d’odeurs, lunettes de protection, lampe frontale, marqueurs et appareil photo pour documenter l’état des lieux.

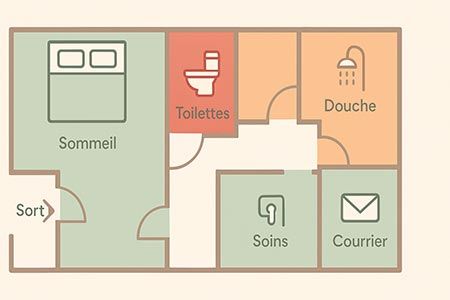

Cartographier les priorités. Sécurité incendie et évacuation, accès à la cuisine et aux sanitaires, chambre et literie, zones d’humidité et de moisissures, circuits électriques apparents, accumulations dangereuses.

2. Plan d’action et calendrier

Définir des objectifs concrets par zone. Par exemple rétablir un cheminement de 90 cm jusqu’aux sorties et aux pièces d’eau, dégager et sécuriser le tableau électrique, remettre en service l’évacuation des eaux usées, éradiquer une infestation repérée.

Programmer par étapes. Une approche en plusieurs séances est souvent plus efficace et plus acceptable, avec des points d’étape et des réajustements.

Anticiper les filières d’élimination. Bulky, encombrants, déchets ménagers, déchets dangereux, électroniques, livres et textiles, et le cas échéant déchets d’activités de soins à risques infectieux lorsqu’il y en a. À Paris, des filières dédiées existent pour chaque catégorie; il convient d’utiliser les circuits officiels et d’éviter les dépôts sauvages.

3. Prévention et équipements de protection

Sélectionner les EPI selon les risques. Gants adaptés, protections oculaires, tenues couvrantes, surchaussures, et protection respiratoire de type FFP2 ou appareil filtrant si la charge particulaire et olfactive est importante.

Ventiler avant et pendant les travaux si possible. Ouvrir en sécurité et créer un balayage d’air.

Limiter les procédés à risque. La désinfection n’a de sens qu’après un nettoyage soigneux. On évite les générateurs d’ozone et les pulvérisations inutiles qui augmentent l’exposition.

Sécuriser le voisinage. Afficher des informations sobrement, protéger les parties communes, programmer les flux de déchets aux horaires adéquats.

4. Tri, évacuation et débarras raisonné

Mettre en place une table de tri à la porte. D’un côté tout-venant, de l’autre filières spécifiques et objets à évaluer.

Respecter autant que possible les préférences de l’occupant. Le consentement éclairé, même partiel, améliore la tenue des résultats.

Extraire d’abord les déchets putrescibles, textiles fortement souillés, matelas infestés, cartons humides.

Séparer ce qui est dangereux. Aérosols, piles, peintures, solvants, bouteilles de gaz, matériel tranchant.

Conditionner étanche. Double ensachage des déchets biologiquement souillés, conteneurs rigides pour objets piquants ou coupants, étiquetage.

5. Nettoyage méthodique zone par zone

Le triptyque efficace est dégager, nettoyer, puis désinfecter quand c’est justifié.

Dépoussiérage et aspiration à haute efficacité. Utiliser des aspirateurs équipés de filtration HEPA pour capturer les particules fines.

Nettoyage humide. Détergent neutre ou légèrement alcalin, microfibres propres, rinçage et séchage. Changer l’eau et les franges très régulièrement.

Surfaces à contact fréquent. Poignées, interrupteurs, robinets, chasses d’eau, télécommandes, téléphones.

Textiles. Laver linge et rideaux à température appropriée. Éliminer les textiles irrécupérables trop souillés ou infestés.

Literie. En cas d’infestation de punaises, privilégier un protocole thermique et physique, la gestion intégrée et les housses certifiées; jeter ce qui est irrécupérable dans des sacs étanches hermétiquement fermés.

6. Désinfection ciblée

Après nettoyage, appliquer un désinfectant disposant de normes de performance reconnues pour l’usage visé, en respectant la dilution, le temps de contact, la compatibilité matériaux et l’aération du local.

Privilégier les procédés physiques lorsque possible, comme la vapeur saturée humide à la bonne température et à la bonne vitesse, en veillant aux supports sensibles.

Ne pas désinfecter à l’aveugle. La désinfection doit répondre à un risque identifié. Une désinfection mal ciblée ne remplace jamais un nettoyage soigné.

7. Moisissures et humidité

Identifier et traiter la cause. Fuite, pont thermique, ventilation défaillante. Sans cause traitée, la recontamination est quasi certaine.

Nettoyer mécaniquement les moisissures légères sur supports adaptés avec détergent, rincer et sécher. Éviter les mélanges d’eau de Javel et d’ammoniac ou d’acides.

Renouveler l’air et déshumidifier si nécessaire. Sur infestations importantes ou matériaux poreux colonisés en profondeur, envisager la dépose contrôlée par des professionnels qualifiés.

8. Nuisibles et gestion intégrée

Détection et preuve. Traces, exuvies, déjections, piqûres, odeurs, tests ciblés.

Lutte intégrée. Associer assainissement, pièges, vapeur, chaleur, barrières physiques, et, si besoin, biocides selon les recommandations.

Coordination. Dans un immeuble, une approche au seul logement index n’est pas toujours suffisante; alerter proprement le syndic et planifier des actions coordonnées limite les réinfestations.

9. Fin de chantier, contrôle et remise en usage

Contrôle qualité. Check-list des zones critiques, photos avant-après, vérification du bon fonctionnement des points d’eau, de l’électricité, de la ventilation.

Restitution claire et bienveillante. Présenter les résultats, les améliorations, les points encore fragiles, et un plan d’entretien léger et réaliste.

Programme d’entretien. Au début, mieux vaut des passages courts et réguliers que des séances lourdes et espacées.

Quelles compétences mobiliser et comment travailler ensemble

Aucune équipe seule ne suffit dans les situations complexes. La réussite tient à la coordination.

Soins et accompagnement. Médecin traitant, équipe mobile gériatrique ou psychiatrie de la personne âgée, services sociaux de secteur, intervenants à domicile.

Habitat et sécurité. Syndic, bailleur, service d’hygiène, prévention incendie, artisans pour les réparations urgentes.

Nettoyage spécialisé. Équipes formées aux risques biologiques et à la gestion des déchets particuliers, capables de travailler en alliance avec les intervenants sociaux et l’occupant.

Porte-parole. Un interlocuteur unique qui rythme les étapes, centralise les informations et évite les injonctions contradictoires.

Erreurs fréquentes à éviter

Tout jeter sans tri ni consentement. Cela augmente le traumatisme et la probabilité de re-accumulation rapide.

Pulvériser massivement des désinfectants dans l’air. Inefficace et potentiellement nocif.

Oublier la cause des moisissures. Sans traitement de la source, elles reviennent.

Négliger la sécurité incendie. Les circulations, l’accès au tableau électrique, les détecteurs et l’évacuation sont prioritaires.

Travailler sans EPI adaptés et sans ventilation. Les intervenants se mettent en danger et interrompent les chantiers prématurément.

Ignorer la dimension sociale. Sans relais, l’environnement se dégrade de nouveau.

Check-list pratique pour Paris

Avant d’entrer

Évaluer les risques, préparer les EPI, planifier les filières d’élimination réglementaires, prévenir le syndic si besoin.

Pendant l’intervention

Dégager les issues, cibler cuisine, sanitaires et literie, gérer les déchets en double ensachage, ventiler, éviter les procédés à risque, documenter les avancées.

Après

Contrôler qualité et sécurité, remettre des conseils simples d’entretien, coordonner les suivis et les réparations, programmer une visite de contrôle.

Et après le nettoyage, comment consolider dans le temps

Petits rituels d’entretien. Dix minutes quotidiennes valent mieux qu’une demi-journée mensuelle.

Repères visuels. Bacs et sacs étiquetés, zones de dépôt temporaires, panier hebdomadaire pour le tri.

Soutien social. Relais de proximité, visites amicales, ateliers de prévention, accompagnement administratif, repérage précoce des rechutes.

Retour d’expérience en copropriété. Des informations neutres et sans stigmatisation aident à éviter rumeurs et tensions tout en renforçant la vigilance bienveillante.

Réhabilitation légère. Remise en peinture, réparation des fuites, joints neufs, petit mobilier fonctionnel favorisent le maintien des acquis.

Foire aux questions

Faut-il désinfecter tout le logement de façon systématique

Non. La désinfection n’a de sens qu’après un nettoyage efficace et pour des surfaces ou situations à risque identifié. L’excès de désinfectants ne remplace ni l’aération ni l’entretien régulier.

Que faire si l’occupant refuse toute intervention

On tente l’alliance, on propose des objectifs ciblés liés à la sécurité, on sollicite l’entourage et les professionnels de santé. En cas de danger grave et imminent, on se tourne vers les procédures prévues par la réglementation.

Comment gérer les punaises de lit lors d’un nettoyage après Diogène

On combine assainissement, suppression des réservoirs, traitements physiques et, si nécessaire, interventions spécialisées. On évite les gestes qui disséminent l’infestation et on travaille de concert avec l’immeuble.

Quels produits utiliser

Des détergents adaptés aux surfaces, des désinfectants conformes aux normes pertinentes, en respectant le temps de contact. On privilégie les procédés les plus sobres et on évite les technologies non recommandées dans les logements occupés.

Combien de temps dure un chantier

La durée dépend du volume à traiter, des risques, de l’accessibilité, de la coopération et des contraintes d’immeuble. Un phasage raisonné est souvent préférable à une opération unique trop lourde.

Sources

Insee, Insee Flash Île-de-France, Ville de Paris, la moitié des ménages composés d’une personne seule et part des 60 ans ou plus.

Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, Habitat insalubre, risques et chiffres clés.

Service-public, Risques sanitaires et sécurité du logement; Habitat insalubre, définitions et recours.

ARS Île-de-France, Habitat indigne, ressources et risques sanitaires.

Anses, Punaises de lit, impacts, prévention et lutte; synthèse vie-publique.

INRS, Équipements de protection individuelle, masques et risques biologiques, gestion des déchets, nettoyage et désinfection, principes et précautions.

Clark, Mankikar, Gray, Diogenes syndrome, étude clinique fondatrice; revue francophone de conduite à tenir.

Études parisiennes et franciliennes sur Diogène et auto-exclusion, enquêtes descriptives.

Self-neglect et santé publique, risques et mortalité; revue des facteurs de risque et consensus sur les risques à évaluer dans les logements encombrés.

- Créé le .

- Vues : 168