Diogène Paris, comprendre et agir avec méthode en Île‑de‑France

Dans la vie réelle, les situations dites diogène à Paris et en Île‑de‑France ne ressemblent pas à un scénario spectaculaire mais à un enchevêtrement de faits ordinaires qui finissent par rendre un logement impraticable, parfois dangereux, et toujours difficile à vivre pour la personne concernée comme pour son entourage. Cette page d’accueil de Diogène Paris est pensée pour être utile aux habitants, aux familles, aux voisins, aux syndics, aux bailleurs et à toute personne qui cherche des réponses claires et concrètes au sujet de diogène paris et de nettoyage diogene paris, sans stigmatisation, sans sensationnalisme et sans promesse commerciale, avec une approche méthodique, respectueuse et ancrée dans la réalité francilienne.

Notre fil conducteur tient en trois idées simples. Comprendre d’abord qu’un logement saturé et insalubre n’est jamais le résultat d’un unique événement mais d’un processus lent où l’isolement, le repli et l’accumulation s’installent. Agir ensuite avec une méthode progressive, qui ne se limite pas à évacuer des objets mais qui sécurise, assainit, trace ce qui a été fait et permet à la personne de reprendre le contrôle de son quotidien. Prévenir enfin, pour que l’après soit plus stable que l’avant, grâce à des routines simples et un réseau d’appuis locaux.

Ce que recouvre l’expression diogène à Paris

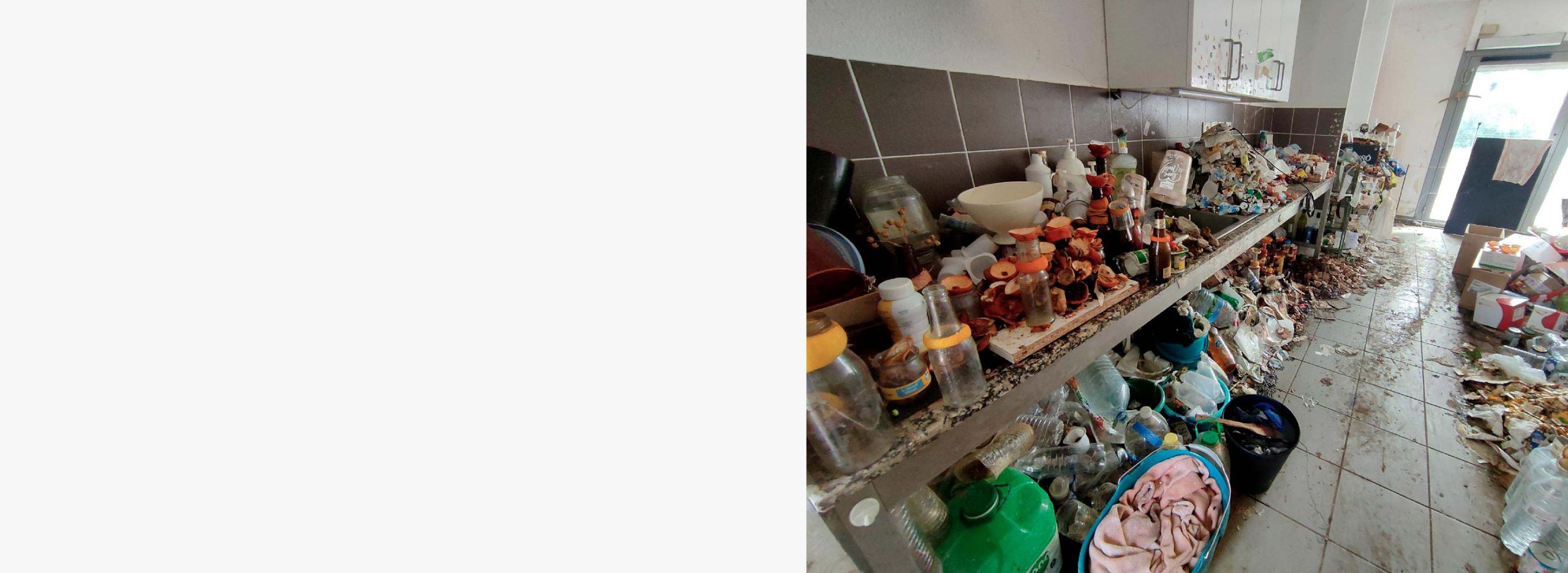

Dans le langage courant, le mot diogène sert de raccourci pour décrire la combinaison d’une accumulation extrême d’objets, de déchets ménagers, parfois de denrées périmées, avec une négligence importante de l’hygiène du logement et de soi. Le cœur du problème n’est pas une pile d’objets en soi mais l’impossibilité d’utiliser normalement les pièces du logement, l’apparition de nuisibles, les odeurs persistantes, l’humidité, le risque incendie et la rupture progressive des liens avec l’entourage.

À Paris et en Île‑de‑France, cette réalité prend des formes variées. Dans un studio sous les toits, le moindre encombrement gêne la ventilation naturelle et accélère la condensation. Dans un immeuble haussmannien, un débarras improvisé sur le palier crée des non‑conformités dans les circulations communes. En petite couronne, une cave transformée en annexe de stockage multiplie les points d’entrée pour rongeurs et arthropodes. En grande couronne, des pavillons avec annexes facilitent le déport d’objets vers des dépendances qui échappent aux regards, ce qui retarde la prise de conscience de l’ampleur du phénomène.

Il importe de souligner qu’un logement encombré ne dit rien de la valeur de la personne. Parler de diogène paris doit servir à décrire un contexte concret, jamais à coller une étiquette sur quelqu’un. Une approche people‑first commence par la sécurité et le respect, et se poursuit par un accompagnement qui laisse la main à l’occupant autant que possible, dans le cadre légal en vigueur.

Signaux d’alerte compréhensibles et non stigmatisants

Détecter tôt une situation de type diogène permet d’agir à froid plutôt qu’en crise. Les signaux ci‑après, pris isolément, ne suffisent pas à conclure, mais leur répétition doit alerter.

Courrier qui s’accumule à l’entrée, colis jamais récupérés, boîte aux lettres constamment pleine.

Odeurs persistantes d’ordures, de moisi ou d’urine dans la cage d’escalier, refoulements dans les siphons voisins.

Bruits de déplacement d’objets volumineux la nuit, usage prolongé d’appareils de ventilation portatifs.

Fenêtres constamment closes, rideaux opaques en permanence, aérations obstruées.

Refus systématique de laisser entrer le plombier, le chauffagiste ou le technicien du syndic pour les visites obligatoires.

Présence visible de nuisibles dans les communs, notamment blattes ou rongeurs, suivie d’une réapparition rapide après traitement.

Pour une famille, un voisin ou un syndic, l’objectif n’est pas de juger mais d’objectiver. Tenir un journal factuel des observations et des dates, conserver les échanges et les signalements, photographier les dégâts constatés dans les parties communes lorsqu’ils existent, tout cela constitue une base utile pour décider calmement de la suite.

Cadre éthique et rappel des règles de bon sens

À Paris comme ailleurs, on intervient dans un domicile avec prudence, respect et traçabilité. Le respect du domicile et de la vie privée n’est pas négociable, y compris lorsque l’état du logement est préoccupant. Les situations d’urgence avérée existent, par exemple en cas de départ de feu, de fuite d’eau majeure ou de menace immédiate pour la sécurité des personnes, mais elles doivent rester l’exception. Le plus souvent, une démarche préparée, proportionnée et expliquée reste la plus efficace et la moins violente.

Dans un contexte de copropriété ou de location, le dialogue formel avec les parties prenantes compte beaucoup. Un syndic ou un bailleur sécurise sa démarche en s’appuyant sur des constats factuels, sur les règlements internes et sur une communication claire avec l’occupant. Une famille protège la relation en privilégiant les invitations à co‑décider plutôt que les injonctions. Une personne isolée bénéficie d’une médiation douce, qui transforme un projet de débarras imposé en programme d’assainissement co‑construit.

Plan d’action en sept étapes pour un nettoyage diogène paris

Le nettoyage diogene paris ne se réduit jamais à faire place nette. Il s’agit d’un enchaînement d’opérations pensées pour rendre le logement à la fois praticable, sûr et sain.

1. Pré‑diagnostic et sécurisation des lieux

Observer sans déplacer. Relever les risques immédiats, couper l’alimentation d’appareils défectueux, condamner provisoirement les prises exposées, dégager un chemin de circulation minimal. Ouvrir sans courant d’air brusque pour éviter la remise en suspension de poussières. Identifier les contraintes logistiques, notamment la présence d’un ascenseur étroit, d’escaliers tournants, de fenêtres sur cour, de créneaux horaires d’accès.

2. Tri raisonné avec zones dédiées

Mettre en place des zones claires sur place. À conserver, à donner, à recycler, à valoriser, à éliminer. Plus les bacs sont identifiables, moins les erreurs se produisent. On travaille par unités de temps courtes et de manière séquentielle, pièce par pièce, pour préserver la capacité de décision de l’occupant lorsque celui‑ci participe. Les documents sensibles sont sécurisés dans des enveloppes numérotées. Les objets à forte charge émotionnelle sont photographiés avant décision, afin de réduire la crainte de perte irréversible.

3. Désencombrement et débarras avec traçabilité

L’évacuation suit un principe simple. Poids, filière, justificatif. À Paris, la collecte publique ne prend pas tout et ne se substitue pas aux filières réglementées. Les textiles souillés ne partent pas avec les cartons propres. Les DEEE ne se mélangent pas aux encombrants ordinaires. Chaque flux est pesé, tracé, avec un bordereau de dépôt en déchetterie professionnelle ou en centre de valorisation. Cette traçabilité protège tout le monde, y compris en cas de litige ultérieur.

4. Bionettoyage méthodique des surfaces

Après l’enlèvement massif, on passe d’un logement dégageable à un logement nettoyable. On commence par le haut et on descend vers le sol. Les protocoles classiques alternent détergence, rinçage et désinfection en respectant les temps d’action des produits. La priorité va aux points de contact, aux sanitaires, à l’électroménager, aux plinthes et aux seuils. Les surfaces poreuses sont évaluées. Certaines, trop imbibées, doivent être déposées puis re‑posées plus tard. L’objectif est un niveau d’hygiène qui ne repose pas sur le parfum masquant mais sur la réduction réelle de la charge organique.

5. Traitement ciblé des nuisibles et des odeurs

Les infestations actives sont souvent découvertes lors du désencombrement. Un diagnostic précis évite les sur‑traitements. On combine barrières physiques, pièges et produits biocides lorsque nécessaires, en respectant strictement les doses et les prescriptions. Les odeurs tenaces se traitent à la source par extraction des matériaux souillés, par ventilation continue puis par neutralisation. Les techniques d’ozonation et de nébulisation ne sont jamais des palliatifs au nettoyage et s’emploient avec prudence, hors présence humaine, portes et fenêtres gérées, fiches de sécurité disponibles.

6. Séchage, ventilation et remise à niveau

Un logement surencombré manque d’air. Après nettoyage, on accompagne le retour à un équilibre sain. Les grilles d’aération sont débouchées, les bouches VMC nettoyées, les joints de silicone vérifiés, les siphons remis en eau. Dans les pièces froides, un déshumidificateur temporaire accélère le séchage et limite la reprise fongique. Les détecteurs de fumée sont testés, les multiprises vétustes remplacées, les cheminements dégagés au minimum requis pour l’évacuation en cas de besoin.

7. Restitution et suivi

La dernière étape consiste à documenter ce qui a été fait. Photos avant et après, inventaire des flux sortants, liste des éléments réparés ou remplacés, recommandations de routine. Un calendrier de micro‑tâches aide à tenir dans la durée. Par exemple, quinze minutes de tri par semaine dans une zone définie, un rappel mensuel pour vérifier les zones humides, un point trimestriel pour les papiers administratifs. L’occupant doit repartir avec un logement utilisable immédiatement et un plan simple pour l’entretenir.

Spécificités parisiennes et franciliennes qui influencent l’organisation

Paris est dense, contrainte, organisée par règles locales et par une logistique urbaine exigeante. Ces facteurs comptent.

Gabarit des circulations. Les escaliers étroits, les paliers exigus, les ascenseurs de petite dimension imposent des contenants adaptés, des rotations plus fréquentes et un conditionnement anti‑fuites irréprochable.

Règlements de copropriété. Ils peuvent limiter les horaires de passage, l’usage de monte‑charges, le stationnement en cour, la protection des tapis et des murs des parties communes. Anticiper les protections temporaires évite des frictions inutiles.

Collecte et filières. Certaines communes d’Île‑de‑France proposent des plages élargies de collecte des encombrants sur rendez‑vous, d’autres non. La planification évite de saturer les locaux poubelles et de créer des irritants avec le voisinage.

Bruit et voisinage. Les interventions tardives ou très matinales ne sont pas neutres. L’information préalable et les temps de pause réduisent l’impact sonore.

Contexte saisonnier. Les épisodes de chaleur rendent les logements fermés plus difficiles à assainir, d’où l’intérêt d’une ventilation préparée en amont, de textiles absorbants prépositionnés et d’un suivi hygrométrique simple.

Santé, sécurité et équipements de protection

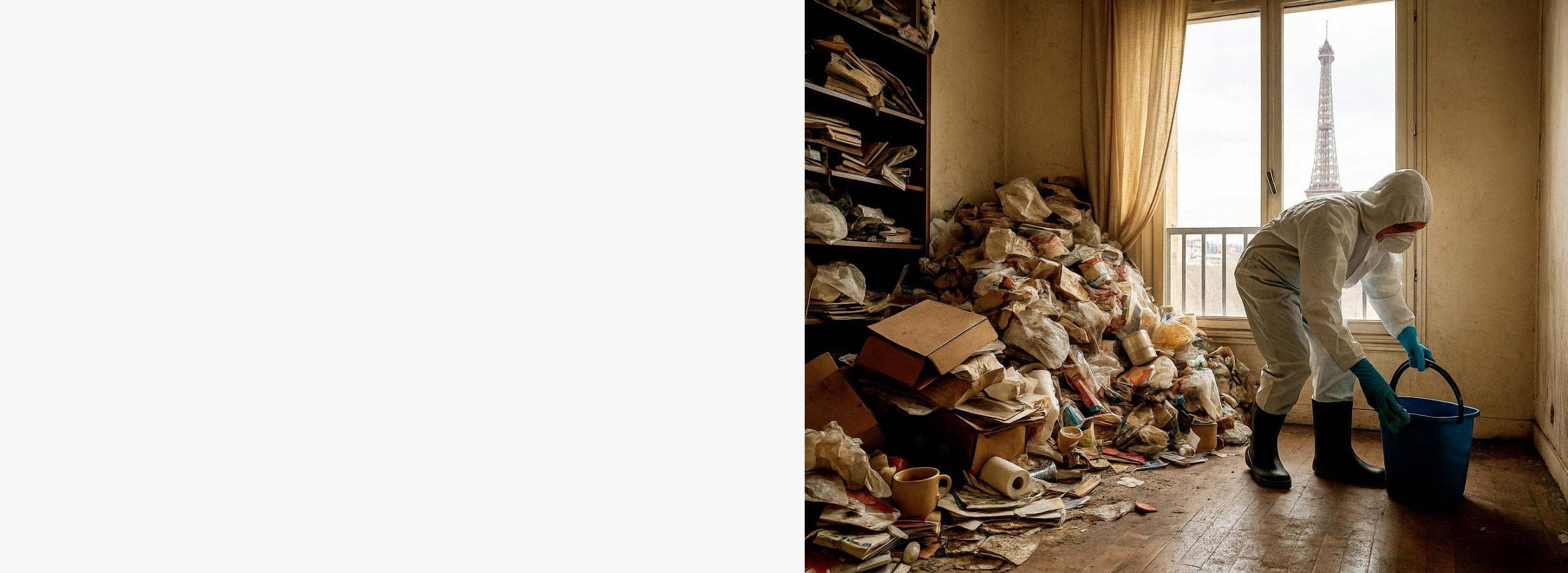

Dans un nettoyage diogene paris, on protège sans compromis les personnes qui interviennent et l’occupant. Les équipements de protection individuelle ne sont pas un détail. Gants adaptés selon les tâches, sur‑gants pour les phases sales, protection respiratoire adaptée aux poussières et aux bio‑aérosols, lunettes ou visières pour les projections, sur‑chaussures pour éviter la diffusion des salissures vers les communs, combinaison jetable lorsque nécessaire. Les coupures et piqûres se préviennent en palpant prudemment les sacs, en utilisant des outils d’ouverture et en limitant la compression des emballages. Les sacs résistants sont fermés par nœud coulant, jamais par bourrage excessif.

Côté produits, la sobriété éclairée prime. Peu de références, bien maîtrisées, utilisées à la juste dose. Un détergent pour décrocher, un désinfectant homologué pour traiter, un dégraissant ponctuel pour les cuisines très encrassées, un détartreur pour les sanitaires. On évite les mélanges et l’on respecte les temps de contact. Chaque flacon est étiqueté, chaque diluté est daté, et rien n’est laissé sur place sans consigne claire.

Indicateurs simples pour piloter le retour à la normale

Un projet de nettoyage diogène progresse mieux avec des repères concrets. Voici des indicateurs faciles à suivre.

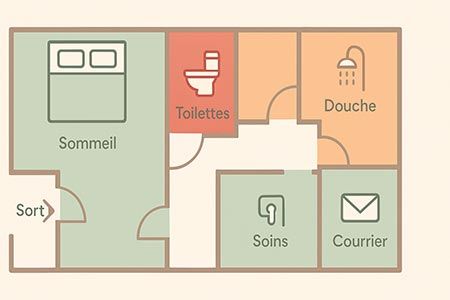

Taux d’usage des pièces. Cuisine, douche, lit, table. Si chacun de ces points d’usage est fonctionnel à 100 pour cent, la vie quotidienne redémarre.

Charge olfactive perçue. Au lieu de parfums, on mesure l’absence d’odeur gênante à l’entrée du logement et dans les communs.

Contrôle des nuisibles. Pièges témoins vides après deux semaines, absence de traces fraîches, filets ou grilles intactes.

Humidité. Taux entre 40 et 60 pour cent selon les pièces, absence de buée persistante sur les vitres le matin.

Traçabilité. Dossier complet conservé par l’occupant, avec factures, bordereaux, photos et recommandations d’entretien.

Rôle des proches, des voisins, des syndics et des bailleurs

La réussite d’un nettoyage diogene paris repose souvent sur un collectif bien coordonné. Chacun a une fonction utile.

Proches. Leur rôle central est d’offrir un cadre de décision bienveillant. Au lieu d’imposer, ils proposent des micro‑choix et ménagent des temps de pause. Ils évitent les jugements de valeur, préfèrent les constats concrets et s’attachent à sécuriser les papiers essentiels et les objets à forte charge affective.

Voisins. Leur contribution principale consiste à signaler calmement, documenter les nuisances et tolérer un temps limité d’intervention plus bruyante. Un mot d’information dans la cage d’escalier, neutre et factuel, apaise souvent.

Syndics. Ils cadrent l’intervention dans la copropriété, organisent la protection des communs et veillent au respect des règles internes. Ils assurent la traçabilité des incidents liés aux colonnes d’évacuation, aux fuites ou aux nuisibles.

Bailleurs. Ils rappellent les obligations d’entretien normal du logement et privilégient la recherche de solutions concrètes pour restaurer un usage décent des lieux. En cas de sinistre, ils coordonnent avec l’assurance et planifient les réparations.

Questions fréquentes, réponses pratiques

Peut‑on réaliser seul un nettoyage diogène

Parfois oui, si le logement reste accessible et si la personne est prête à tenir un rythme soutenable. Mais l’expérience montre que l’on gagne du temps et de l’énergie en s’entourant pour au moins les phases critiques, notamment l’évacuation, la neutralisation des odeurs et le traitement des nuisibles.

Combien de temps faut‑il prévoir

Plutôt que des chiffres absolus, on retient des facteurs. Volume à évacuer, accessibilité du site, état des surfaces, présence de nuisibles, contraintes d’horaires. Un appartement de deux pièces très saturé sans ascenseur demande souvent plusieurs journées pleines.

Que faire si la personne refuse toute intervention

La décision appartient à l’occupant tant qu’il n’y a pas de danger immédiat. On travaille alors la relation. Visites courtes, objectifs modestes, proposition d’intervenir d’abord dans une zone neutre comme l’entrée, puis élargissement progressif.

Comment éviter la rechute

La prévention repose sur des habitudes réalistes. Un calendrier d’entretien en micro‑tâches, une règle d’entrée‑sortie pour les objets volumineux, un tri régulier du courrier, une relation de confiance avec au moins une personne ressource.

Quid des textiles, livres et photos

Les textiles se lavent ou se remplacent selon leur état. Les livres sont dépoussiérés à l’extérieur du logement, feuilles ventilées, puis remis en place. Les photos et souvenirs sont stockés à part, dans des contenants propres, et éventuellement numérisés pour réduire la charge matérielle.

Conseils d’organisation concrets pour Paris et l’Île‑de‑France

Anticiper la logistique d’évacuation. Dans les rues étroites ou à stationnement réglementé, réserver un créneau ou prévoir des rotations plus petites mais plus nombreuses.

Protéger rigoureusement les parties communes. Films de protection, tapis de passage, angles de murs, ascenseur. La qualité de la relation de voisinage en dépend.

Travailler par zones critiques d’usage. Cuisiner, se laver, dormir, circuler. Chaque zone retrouve un usage minimal avant de passer à la suivante.

Choisir des contenants solides et fermables. Les sacs double épaisseur pour déchets souillés, les boîtes avec couvercle pour les objets à conserver, les bacs empilables pour la valorisation.

Documenter l’avant et l’après. Non pas pour se glorifier, mais pour faciliter les échanges avec l’assurance, le syndic et les proches.

Programmer un contrôle à J plus 15. Un court passage de vérification deux semaines après la restitution permet d’ajuster la ventilation, de remplacer un joint oublié et de confirmer l’absence de nuisibles.

Comprendre l’impact humain et relationnel

Le nettoyage diogene paris est souvent vécu comme une irruption dans l’intimité. C’est pourquoi l’on veille à ménager un espace de choix à la personne, sans perdre de vue la sécurité et l’hygiène. Ce respect se manifeste dans la façon de parler des objets, dans l’acceptation de pauses, dans le droit de revenir sur une décision tant que l’objet n’a pas quitté les lieux. La dignité ne s’oppose pas à l’efficacité. Au contraire, elle facilite l’adhésion et limite les retours en arrière.

Parallèlement, les proches ont besoin de balises pour ne pas s’épuiser. Définir qui fait quoi, à quel rythme, avec quelle latitude de décision, réduit les tensions. Les professionnels sociaux, lorsqu’ils sont impliqués, apportent un regard tiers qui permet de distinguer ce qui relève de l’organisation domestique de ce qui relève du soin, sans que l’un écrase l’autre.

Focus sur les déchets, les filières et la responsabilité environnementale

Le tri n’est pas une contrainte extérieure mais une condition de sécurité et de responsabilité. Les flux typiques sont les suivants. Ordures ménagères résiduelles, recyclables secs, cartons propres, encombrants domestiques, textiles et literie, équipements électriques et électroniques, piles et lampes, résidus souillés à risque biologique. Chaque flux trouve sa filière, et chaque dépôt est tracé. Quand c’est possible, la valorisation matière ou énergétique s’impose, mais jamais au prix d’un risque sanitaire.

Pour les odeurs, le réflexe le plus efficace reste la suppression de la source. Un canapé saturé d’urine animale, une moquette imbibée de liquides organiques, un matelas souillé au long cours ne se récupèrent pas. Les éliminer avec preuve de filière évite leur réapparition insidieuse, sous forme d’odeurs qui reviennent au premier redoux.

Après le nettoyage, consolider les acquis

Le jour d’après est décisif. Il faut installer des garde‑fous simples. Un calendrier mensuel d’entretien concentré sur quatre points. Cuisine et surfaces, sanitaires et joints, sols et circulations, aération et poussières. Une règle d’entrée‑sortie pour les objets volumineux, assortie d’un point de tri trimestriel. Un espace tampons pour les arrivées, qui évite l’empilement direct dans les pièces de vie. Un système très basique de classement des documents. Trois catégories suffisent. À traiter, classé, archives. Cette simplicité favorise la tenue dans le temps.

Les proches, eux, gagnent à planifier des visites de soutien courtes mais régulières, où l’objectif n’est pas de remettre en question l’ensemble du logement mais d’accompagner une routine, de remarquer un début de dérive et de le corriger sans dramatiser.

Glossaire rapide pour parler de la même chose

Diogène. Terme d’usage pour décrire un logement saturé et négligé, avec isolement social et rupture des routines d’hygiène.

Désencombrement. Évacuation ordonnée des objets et déchets qui empêchent l’usage normal des pièces.

Bionettoyage. Nettoyage avec protocole alternant détergence, rinçage et désinfection, visant à réduire la charge biologique.

Nuisibles. Insectes et rongeurs susceptibles de coloniser les lieux, traités selon des méthodes proportionnées.

Traçabilité. Ensemble des preuves écrites et visuelles qui attestent de ce qui a été trié, évacué, nettoyé et déposé.

Pourquoi cette page est utile à Paris et en Île‑de‑France

Parce que les logements sont compacts, chers, difficiles d’accès et très proches les uns des autres, une situation diogène pèse vite sur la personne, sur la copropriété et sur le voisinage. Une démarche structurée rend possible un retour rapide à un usage normal du logement. Les personnes concernées ne sont pas des problèmes à régler mais des habitants à épauler. Cette page propose des repères pour passer de l’intention à l’action, au bon rythme.

Sources et lectures utiles

Les références ci‑dessous permettent d’approfondir le sujet. Elles sont fournies à titre informatif et ne renvoient pas à des liens dans le texte.

INSEE. Logement en Île‑de‑France, caractéristiques du parc et conditions d’occupation, données synthétiques les plus récentes disponibles.

INSEE. Démographie francilienne, ménages et solitude à Paris et en petite couronne, panorama statistique.

American Psychiatric Association. DSM‑5, hoarding disorder, classification et critères cliniques.

Frost R O, Hartl T L. A cognitive‑behavioral model of compulsive hoarding, Behaviour Research and Therapy, 1996.

Pertusa A, Fullana M A, Alonso P, Menchón J M, Mataix‑Cols D. Compulsive hoarding, evidence for a distinct clinical syndrome, Depression and Anxiety.

O’Mahony D, O’Mahony S. Diogenes syndrome, description and clinical features, International Journal of Geriatric Psychiatry.

Grisham J R, Steketee G. Tolerating uncertainty, interpersonal trust and compulsive hoarding, Journal of Anxiety Disorders.

Papachristou I, Hoarding in older adults, overview of risks and interventions, Geriatrics and Gerontology International.

Revue d’hygiène et de sécurité. Protocoles de bionettoyage en milieux non hospitaliers, synthèse pratique.

Guides professionnels de gestion des déchets ménagers et assimilés en milieu urbain dense, méthodologies de tri et de filières.

- Créé le .

- Vues : 6733